戦地で描いた希望の紙芝居

戦地の重苦しい空気の中で、嵩と健太郎が手掛けた紙芝居「双子の島」は、まさに希望の光でした。別々の島で育った双子の物語は、単なる娯楽を超えた深い意味を持っていたのです。

物語の始まりは、食べ物をめぐって争う二人の男性でした。お互いを敵だと思い込み、拳を振り上げる姿は、まさに戦争そのものを映し出していました。しかし、相手を殴ると自分が痛くなるという不思議な現象が起こります。この設定こそが、嵩らしい優しさと洞察力を表現していました。

顔を洗って汚れを落とすと、二人の顔は瓜二つでした。実は離れ離れになった双子だったのです。この瞬間、争いは終わりを告げ、互いを理解し合う新たな関係が始まりました。お互いの島に足りないものを分け与え、助け合って生きていく決意を固める二人の姿は、戦争の残酷さとは対極にある美しい世界観を表現していました。

嵩が描いたこの紙芝居には、父親の清が遺した手帳の言葉「東亜の存立と日支友好は双生の関係である」という思想が根底に流れていました。桃太郎のような勧善懲悪の物語ではなく、理解と共存を描いた嵩の発想は、八木上等兵の心も動かしました。

審査の日、八木上等兵の後押しもあって、この紙芝居は村人たちの前で披露されることになりました。重々しい雰囲気で始まった上演でしたが、次第に村人たちから笑い声と拍手が起こりました。嵩たちは困惑しました。泣かせるつもりで作った物語が、なぜ笑いを誘うのでしょうか。

実は、通訳が機転を利かせ、村人たちが受け入れやすいように台詞を変えて訳していたのです。「おまえは誰だ?俺の島に勝手に入ってくるな!」というセリフが「おまえは日本兵か?俺の国にズカズカ入ってくるな!」と訳され、村人たちの共感を呼んだのでした。

この意外な展開により、紙芝居は大成功を収めました。嵩の意図とは異なる伝わり方をしたものの、結果的に日本軍と現地住民の間の緊張を和らげることができたのです。上官からも高い評価を受けた嵩は、絵画制作主任に任命され、健太郎は補佐役となりました。

しかし、この幸せな時間は長くは続きませんでした。戦況の悪化とともに、嵩は再び元の分隊に戻されることになったのです。それでも、この紙芝居の体験は、後に嵩がアンパンマンという「逆転しない正義」のキャラクターを生み出す重要な土台となったに違いありません。

駐屯地に響いた笑い声の意味

紙芝居の成功によって、駐屯地の雰囲気は一変しました。嵩が絵画制作主任となり、健太郎が補佐役に任命されたことで、二人は新たな使命を背負うことになったのです。しかし、その喜びもつかの間、戦争の現実は容赦なく彼らに襲いかかってきました。

駐屯地での日々は、表面的には平穏に見えましたが、その裏では深刻な問題が進行していました。補給路が徐々に断たれ始め、食料の確保が困難になってきたのです。それでも嵩は、与えられた任務に全力で取り組みました。仲間たちの似顔絵を描き、新しい紙芝居の構想を練る日々が続きました。

特に印象深かったのは、岩男兵長の肖像を描いているときのことでした。まもなく満期除隊を迎える岩男兵長の顔には、故郷への思いと家族への愛情が深く刻まれていました。しかし、戦況の悪化により、その願いは叶わぬ夢となってしまいそうでした。

八木上等兵の存在も、駐屯地の中で特別な意味を持っていました。中国語を理解し、現地の事情に通じた彼の知識は、宣撫活動を成功に導く重要な要素でした。嵩の紙芝居に対する理解と支援も、八木上等兵ならではのものでした。二人の間には、言葉では表現できない深い信頼関係が築かれていたのです。

しかし、1945年3月10日の東京大空襲を境に、すべてが変わりました。本土への攻撃が激化し、駐屯地も例外ではありませんでした。爆撃により孤立状態に陥った部隊は、深刻な食料不足に直面することになったのです。一日二食、そして最後にはお粥だけという過酷な状況が続きました。

この厳しい現実の中で、嵩は元の分隊に戻されました。絵画制作主任としての役割も、戦況の悪化とともに意味を失ってしまったのです。紙芝居で村人たちに笑顔をもたらした日々は、まるで遠い昔の出来事のように感じられました。

それでも嵩は、あの紙芝居の体験を心の支えにしていました。通訳の機転により、意図しない形で現地の人々との心の距離が縮まったあの瞬間は、戦争という絶望的な状況の中でも、人と人が理解し合える可能性があることを教えてくれました。

駐屯地に響いた笑い声は、単なる娯楽の結果ではありませんでした。それは、異なる文化や言語を超えて、人間の心に共通する何かに触れた瞬間の表れだったのです。この体験こそが、後に嵩が「逆転しない正義」という概念にたどり着く重要な礎となったのでした。

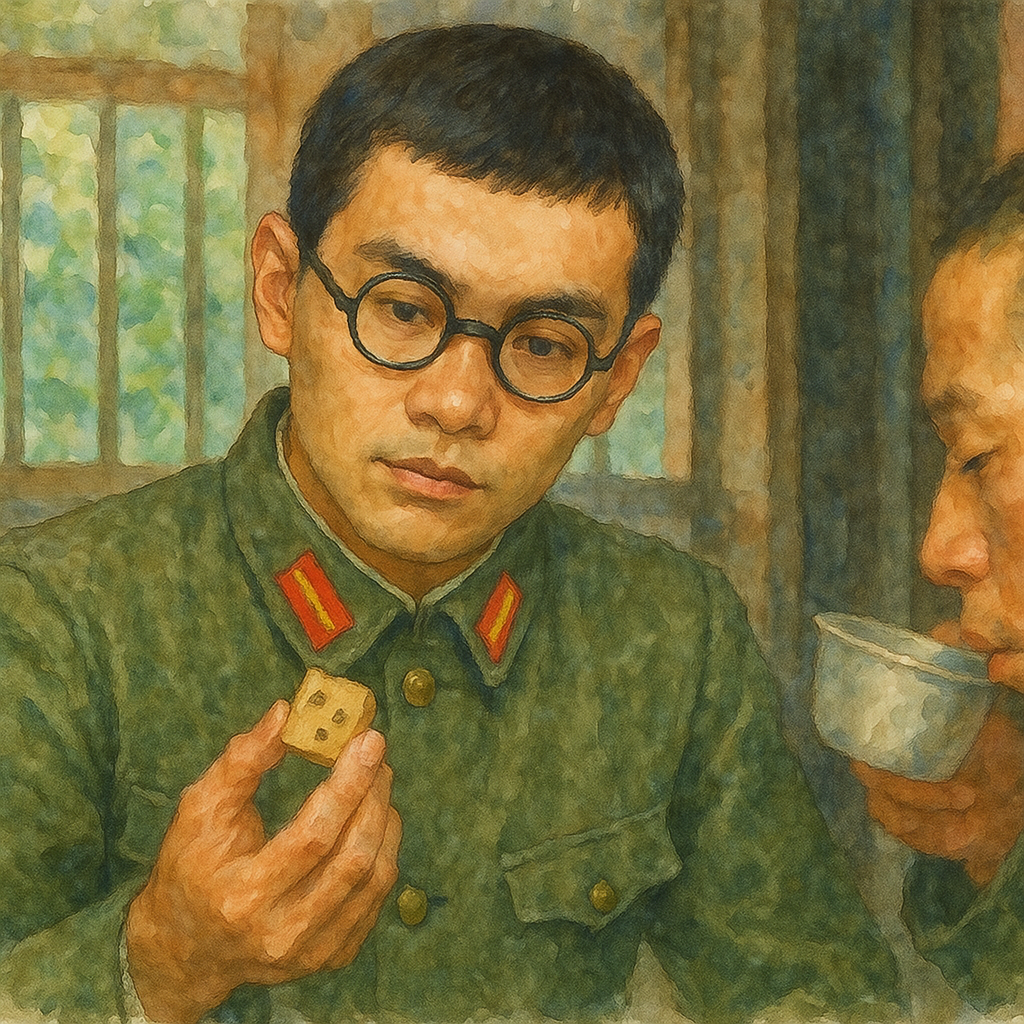

乾パンに込められた故郷への想い

戦況が悪化し、補給路が完全に断たれた駐屯地で、嵩は硬い乾パンを噛みしめながら、遠い故郷の朝田パンを思い出していました。その味は、もはや記憶の中でしか味わうことのできない贅沢品となっていたのです。

乾パンの無機質な味と、朝田パンの温かな香りとの対比は、嵩の心に深い郷愁を呼び起こしました。あの小さなパン屋で、のぶと過ごした穏やかな日々が、まるで別世界の出来事のように感じられました。ふっくらと焼き上がったパンの香ばしい匂い、のぶの優しい笑顔、平和な日常の一コマ一コマが、乾パンを口にするたびに蘇ってきました。

故郷の朝田パンも、材料不足により休業を余儀なくされていました。小麦粉や砂糖、バターといった基本的な材料さえ手に入らない状況では、パン作りは不可能でした。のぶは勤労奉仕として農家の手伝いをする日々を送っており、かつてのようにパンを焼くことはできませんでした。

嵩にとって乾パンは、単なる軍用食料以上の意味を持っていました。それは故郷との唯一の繋がりであり、平和への憧憬の象徴でもありました。硬くて味気ない乾パンを噛みしめるたびに、いつかまた朝田パンの温かさを味わえる日が来ることを願わずにはいられませんでした。

駐屯地では、食事が一日二食に減らされ、最終的にはお粥だけという極限状態に陥りました。栄養失調により頬がこけ、体力も著しく低下していく仲間たちの姿を見ながら、嵩は食べ物の大切さを痛感していました。かつて当たり前だと思っていた食事の時間が、どれほど貴重で幸せなものだったかを、身をもって知ったのです。

この過酷な体験は、後に嵩がアンパンマンというキャラクターを生み出す際の重要な動機となりました。お腹を空かせた人に自分の顔のパンを分け与えるアンパンマンの設定は、まさにこの飢餓の体験から生まれたものでした。食べ物がない辛さ、空腹の苦しみを知っているからこそ、他者の飢えに対する深い共感を持つことができたのです。

康太が正気を失い、民家に駆け込んで老婆に銃を向けるという痛ましい事件も起こりました。飢餓が人間の理性を奪い、道徳心を麻痺させてしまう恐ろしさを、嵩は目の当たりにしました。必死に康太を止めようとする嵩の姿からは、どんなに苦しい状況でも人間性を失ってはいけないという強い意志が感じられました。

乾パンという質素な食べ物は、嵩にとって戦争の現実と平和への願いを繋ぐ架け橋でした。それは過去への追憶であり、未来への希望でもあったのです。いつの日か、再び朝田パンの温かさを故郷で味わえる日が来ることを信じて、嵩は困難な戦地での生活を耐え抜いていったのでした。

通訳が繋いだ心の架け橋

紙芝居の成功において、最も重要な役割を果たしたのは、あの中国人通訳の存在でした。彼の機転に富んだ翻訳こそが、嵩の描いた物語を現地の人々の心に届ける架け橋となったのです。その瞬間は、言語や文化の壁を超えた人間同士の理解の可能性を示す、貴重な体験となりました。

当初、嵩と健太郎は自分たちの紙芝居が笑いを誘っていることに困惑していました。双子の悲しい別れと再会を描いた感動的な物語のはずなのに、なぜ村人たちは大笑いしているのでしょうか。その謎は、八木上等兵が中国語を理解していたことで明らかになりました。

通訳は、嵩たちの台詞を文字通りに翻訳するのではなく、現地の人々が受け入れやすいような形に巧妙に変えていたのです。「おまえは誰だ?俺の島に勝手に入ってくるな!」という台詞は「おまえは日本兵か?俺の国にズカズカ入ってくるな!」と訳され、村人たちの共感と笑いを誘いました。これは、占領下で抑圧された感情を安全な形で発散させる、絶妙なガス抜きの効果をもたらしたのです。

さらに「何と、2人は双子でした。同じ親から生まれ、離ればなれに育った双子だったのです」という感動的な場面も「顔は似ているけど、おまえのような乱暴者と俺が双子の兄弟なんて、ちゃんちゃらおかしい」という風刺に満ちた翻訳に変わりました。この機転により、村人たちは日頃の鬱憤を晴らすことができたのです。

この通訳の行動は、単なる言語の橋渡し以上の意味を持っていました。彼は日本軍と現地住民の間に立つ難しい立場にありながら、両者の関係を改善するために自らの判断で行動したのです。もし彼の意図的な誤訳が発覚すれば、深刻な処罰を受ける可能性もありました。それでも彼は、互いの理解を促進することを選んだのです。

興味深いことに、その後の紙芝居では、通訳は嵩や健太郎の台詞をそのまま正確に翻訳するようになりました。これは、嵩たちの優しい物語が徐々に現地の人々の心に受け入れられるようになったことを示しています。最初の機転に富んだ翻訳が、心の扉を開く鍵となったのです。

八木上等兵も、この通訳の働きを理解し、黙認していました。中国語を解する彼にとって、通訳の意図は明白でした。しかし、結果的に宣撫活動が成功し、日本軍と現地住民の関係が改善されたことを評価していたのです。

この体験は、嵩にとって言葉の持つ力と責任について深く考える機会となりました。同じ物語でも、伝え方や受け取り方によって全く異なる意味を持つことを学んだのです。後にアンパンマンを創作する際、どんな立場の人にも理解され、愛されるキャラクターを生み出そうとした背景には、この通訳との出会いがあったのかもしれません。

通訳が繋いだ心の架け橋は、戦争という絶望的な状況の中でも、人間同士が理解し合える可能性があることを教えてくれました。言語や文化の違いを超えて、相手の立場に立って考える思いやりの心こそが、真の平和への道筋を示してくれたのです。

コメント