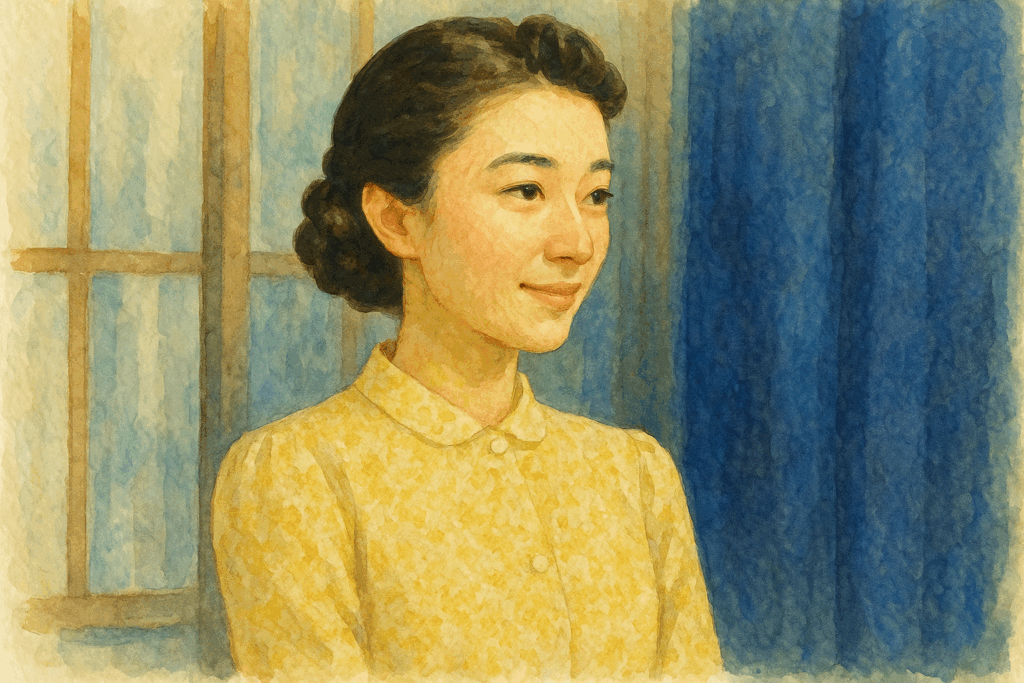

琴子さんの温かな人柄が愛される理由

連続テレビ小説「あんぱん」の中で、視聴者の心を温かく包み込んでくれる存在として注目を集めているのが琴子さんです。彼女の登場シーンは毎回面白く、その人間味あふれる魅力が多くの人々を惹きつけています。

琴子さんの最大の魅力は、人の気持ちをよく理解し、適切な言葉をかけてくれる洞察力にあります。高知新報という職場において、彼女は同僚たちの心の支えとなる存在でした。特に嵩とのぶの関係を見守る温かいまなざしは、視聴者にとっても印象深いものとなっています。「人の気持ちが良く分かってる」という視聴者の声が示すように、琴子さんは相手の立場に立って物事を考えることができる、稀有な人物として描かれています。

また、琴子さんの言動には自然な優しさが溢れており、それが作品全体の温かな雰囲気を醸し出しています。彼女が発する何気ない一言一言には、相手を思いやる気持ちが込められており、それが視聴者の心に深く響いているのです。職場の人間関係において、琴子さんのような存在がいることで、どれほど救われる人がいるかということを、この作品は丁寧に描写しています。

さらに、琴子さんのキャラクターは現代の私たちにとっても学ぶべき点が多くあります。他人への思いやりを忘れず、相手の気持ちに寄り添う姿勢は、現代社会においても非常に重要な要素です。彼女の存在は、人と人とのつながりの大切さを改めて教えてくれる貴重な存在として、多くの視聴者に愛され続けています。

このように、琴子さんという登場人物は、ドラマの中でも特別な輝きを放つ存在として、視聴者の記憶に深く刻まれることでしょう。彼女の温かな人柄は、まさに現代の私たちが見習うべき理想の姿と言えるのです。

ほいたらねに込められた深い愛情表現

「ほいたらね」という言葉は、連続テレビ小説「あんぱん」において、単なる挨拶を超えた深い愛情表現として視聴者の心に響いています。この土佐弁の温かな響きには、林田理沙アナウンサーの丁寧な気持ちと、視聴者への感謝の思いが込められているのです。

林田アナウンサー自身が語っているように、「ほいたらね」は各シーンや一週間のテーマに合わせて変化させているという隠れたテーマがあります。多い時には五、六パターンも録音し、ドラマの演出担当者との話し合いを重ねながら、最適な表現を追求しています。この丁寧な準備過程からも、単なる決まり文句ではなく、その瞬間の感情や物語の流れを大切にした表現であることが分かります。

視聴者にとって「ほいたらね」は、ドラマの世界と現実をつなぐ架け橋のような存在となっています。放送の最後にこの言葉を聞くことで、一日の終わりに心が温かくなり、また明日への希望を感じることができるのです。実際に視聴者の中には、日常生活でこの言葉を使うようになった人も多く、「私も『あんぱん』放送されてから、『ほいたらね』を使わせてもらってます」という声が寄せられています。

特に印象深いのは、場面に応じて変化する「ほいたらね」の表現です。時には優しく包み込むように、時には急かすような「ほいたらねっ!」として、ドラマの展開に合わせて感情を込めて語られます。のぶが電話をガチャ切りした時の「ほいたらね」や、感動的な場面での穏やかな「ほいたらね」など、それぞれが異なる感情を表現し、視聴者の心に深く刻まれています。

林田アナウンサーは、この言葉にドラマと視聴者をつなぐ役割として、観てくださっている方への感謝と「またね」という気持ちを込めてお伝えしていると語っています。この真摯な思いが、「ほいたらね」という言葉に温かみと深みを与え、多くの人々に愛される理由となっているのです。まさに、愛情表現の新しい形として、現代の私たちの心に響く特別な言葉となっているのです。

林田理沙アナウンサーが紡ぐ心に響く語りの世界

林田理沙アナウンサーの語りは、単なるナレーションを超越した、視聴者の心に深く響く芸術的な表現として多くの人々を魅了しています。彼女の優しさあふれる口調と丁寧に紡がれる言葉は、連続テレビ小説「あんぱん」の世界観を豊かに彩り、視聴者のハートをしっかりとつかんでいるのです。

林田アナウンサーが語りの仕事を任された時の感動は、彼女の人柄をよく表しています。「たまるかー!」という驚きの声から始まり、「私でいいんですか」と何度も聞き返してしまったという謙虚な姿勢は、12年間アナウンサーとして真摯に仕事に向き合ってきた彼女だからこその反応でした。仕事中は絶対に泣かないと決めていた彼女が、あまりの嬉しさに初めて涙があふれたというエピソードからも、この仕事への深い愛情と責任感が伝わってきます。

表現力への探求は、林田アナウンサーの語りを特別なものにしている重要な要素です。これまで表現力にここまで向き合い続けるのが初めての経験だったという彼女は、先輩アナウンサーたちからアドバイスを受けながら、自分なりの表現方法を模索し続けています。一週間分の準備にのべ10時間ほどをかけ、その場面ごとに合う表現を探す作業を「すごく楽しい」と心の底から思えるという姿勢は、まさにプロフェッショナルそのものです。

特に印象深いのは、彼女が語りに込めている観点です。制作チームから「観ている方と一緒に優しく見守ってほしい」と言われた言葉を大切にし、のぶや嵩ら登場人物をそっと見守り、応援し、寄り添う気持ちで語りかけています。この温かな視点が、視聴者にとって安心感と共感を生み出し、ドラマの世界により深く入り込むことを可能にしているのです。

また、林田アナウンサーの語りには、かつて学んでいた音楽の経験が活かされています。楽譜をどう音で表現すれば聴く人の心に届くのかを追い求めることと、語りで感情を表現することの共通点を見出し、その経験を糧として更なる表現の深みを追求しています。準備してきたものをいったん捨てて、その場で映像を観て感じ、表現することを大事にするという姿勢は、真の表現者としての成熟を物語っています。

林田理沙アナウンサーの語りは、まさに現代の朝ドラにおける新しい語りの形を示しており、彼女の真摯な取り組みと温かな人柄が作り出す特別な世界として、多くの視聴者に愛され続けているのです。

今田美桜・北村匠海が織りなす純愛ストーリーと土佐弁の魅力

今田美桜と北村匠海が演じるのぶと嵩の恋愛模様は、現代の視聴者にとって新鮮な驚きと感動を与える純愛ストーリーとして多くの人々の心を捉えています。8年間という長い時を経てようやく気持ちを確かめ合った二人の関係は、SNS全盛時代には考えられないじれったい恋愛の象徴として、視聴者をヤキモキさせながらも深い感動を呼び起こしています。

特に印象深いのは、嵩がのぶに8年間も渡せずにいる「赤いハンドバッグ」の存在です。この赤いバッグは、嵩の想いを込めた愛情表現の象徴として描かれており、直接的な言葉では表現できない複雑な感情を表現しています。「赤」という色が持つ情熱的なイメージとは裏腹に、実際には照れくささや回りくどいコミュニケーションを生み出してしまうという「赤の逆説」とも呼べる現象が、この物語の中で巧妙に描かれているのです。

今田美桜が演じるのぶの魅力は、その真っ直ぐで情熱的な性格にあります。目標や夢が見つかるとまっしぐらに進む彼女のエネルギッシュな姿は、多くの視聴者の共感を呼んでいます。一方で、北村匠海が演じる嵩は、内に秘めた優しさと強さを持ちながらも、表現することが苦手な繊細な人物として描かれています。この正反対に見える二人の性格が、実は人の痛みや苦しみが分かるという共通点で結ばれていることが、物語の深みを増しています。

土佐弁の使用も、この作品の大きな魅力の一つとなっています。「たっすいがーはいかん!」という土佐弁での叱咤は、のぶなりの愛情表現として視聴者に受け取られており、方言が持つ温かみと親しみやすさが物語全体を包み込んでいます。また、「四回や!四回って何?」といった土佐弁でのやりとりは、視聴者に笑いと共感を提供し、地域の文化的な魅力を全国に伝える役割も果たしています。

浅田のぶの頃からずっと抱いていた嵩の気持ちと、大地震という音信不通の中で嵩への思いに気づいたのぶの気持ちが通じ合う瞬間は、多くの視聴者に深い感動を与えました。純愛の美しさと、時間をかけて育まれた愛情の尊さが、今田美桜と北村匠海の繊細な演技によって見事に表現されています。

この二人が織りなす物語は、現代の私たちに忘れがちな、ゆっくりと時間をかけて育む愛情の大切さを教えてくれる貴重な作品として、多くの人々の心に深く刻まれ続けているのです。土佐弁という地域色豊かな言葉と共に紡がれる純愛ストーリーは、まさに現代の朝ドラにおける新しい魅力として、全国の視聴者に愛され続けています。

コメント