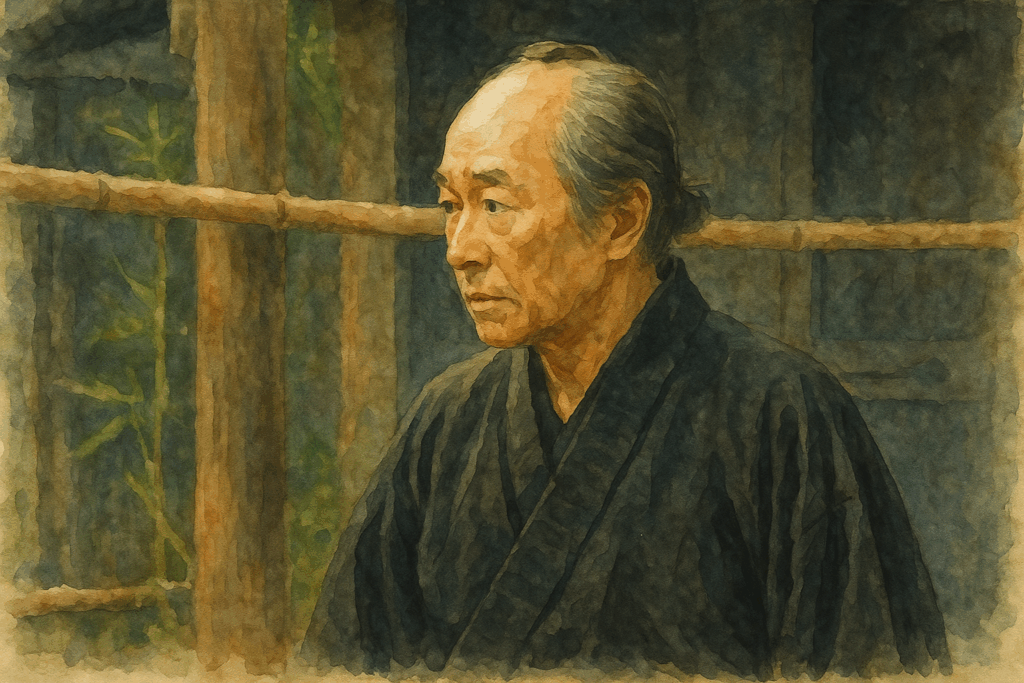

ラストサムライと異国人の衝撃的な初対面シーン

明治23年8月30日、アメリカから英語教師として松江に上陸したレフカダ・ヘブンは、この地で思いがけない出会いを果たすことになりました。三味線の音色に誘われて遊郭へと足を運んだヘブンを、トキとサワが連れ戻そうとした際、路地の奥で一人の武士の姿を目にしたのです。髷を結い、凛とした佇まいを見せるその人物こそ、松野勘右衛門でした。

勘右衛門は幕末を生き抜いた生粋の武士で、明治という新しい時代になってもなお、髷を結い続け、日々剣の稽古に励んでいました。彼は隠岐で異国船見張り番を務めた経験があり、この国を守るのは自分だという強い使命感を持ち続けていたのです。ヘブンの姿を目にした瞬間、勘右衛門の脳裏には一つの名前が浮かびました。ペリーです。

武士の時代を終わらせた張本人として、勘右衛門はペリーを憎んでいました。目の前に現れた異国人を見て、ついにその時が来たと感じた勘右衛門は、木刀を手に取り、ヘブンに斬りかかろうとしました。トキは祖父の目つきを見て、これまで見たことのない険しい表情をしていると感じ、慌ててサワと共に制止しようとします。しかし勘右衛門の決意は固く、真剣そのものの表情で異国人に立ち向かおうとしたのです。

一方、ヘブンはこの状況をまったく異なる視点で受け止めていました。手に大切に持っていたサムライの写真そのままの姿が、目の前に実在していたのです。ヘブンは興奮を抑えきれず、感動の声を上げました。西洋化が進む日本において、もはや過去のものとなりつつあったサムライの姿を、この松江の地で実際に目にすることができたのです。勘右衛門が敵意を持って接近してきたにもかかわらず、ヘブンは純粋な驚きと尊敬の念を抱いていました。

この場面は、時代の狭間で生きる二つの存在の対比を鮮やかに描き出していました。勘右衛門にとって異国人は、自分たちの生き方を根底から覆した存在の象徴でした。しかしヘブンにとっては、日本の伝統的な武士道精神を体現する貴重な存在だったのです。互いに相手を理解することなく、それぞれの価値観の中で相手を見つめていた二人の姿は、明治という激動の時代そのものを象徴していたと言えるでしょう。

勘右衛門は大真面目に異国人と対峙していましたが、その姿は周囲の人々にとってはユーモラスに映りました。すでに刀は売り払っており、木刀で向かっていく姿や、子供たちを家臣のように従えている様子は、時代に取り残された武士の哀愁と滑稽さを同時に感じさせるものでした。それでも勘右衛門自身は、武士としての誇りを貫き通そうとする真摯な気持ちで行動していたのです。

この衝撃的な初対面は、やがてトキとヘブンの関係が深まっていく中で、どのような展開を迎えるのでしょうか。可愛い孫娘を何よりも大切にする勘右衛門が、憎き異国人とトキの接近をどう受け止めるのか、視聴者の関心は高まるばかりでした。

レフカダ・ヘブンの自由奔放な松江初日に周囲は大騒ぎ

松江に上陸したレフカダ・ヘブンは、到着した瞬間から周囲の予想を大きく裏切る行動を見せ始めました。船着き場では島根県知事の江藤安宗をはじめとする地元の名士たちが盛大な歓迎式典を用意し、紙吹雪まで舞わせて彼を迎え入れようとしていました。しかしヘブンは、そうした形式的な歓迎よりも、目の前に広がる松江の街そのものに強い興味を示したのです。

出雲ことばで挨拶をしたヘブンでしたが、群衆が駆け寄ってくる中、すぐに錦織に連れていかれてしまいました。その際、トキはヘブンと握手を交わし、その手から何か不思議な感覚を受け取ります。ヘブンは多くを語りませんでしたが、その表情には複雑な思いが浮かんでいるようでした。船から降りる際に見せた浮かない表情の理由を、トキは本能的に感じ取ったのかもしれません。

移動中、ヘブンの耳に三味線の音色が聞こえてきました。日本の伝統的な音楽に惹かれたヘブンは、錦織の制止も聞かず、その音のする方向へと歩き出してしまいます。それは遊郭のある一角でした。ヘブンにとっては純粋な好奇心からの行動でしたが、通訳として同行していた錦織にとっては大きな問題となりました。知事たちが用意した歓迎会の時間が迫っているにもかかわらず、ヘブンは自分の興味のおもむくままに行動を続けたのです。

遊郭の前でヘブンは、日本の風情ある街並みや文化をじっくりと観察していました。トキとサワが声をかけ、身振り手振りを交えながらコミュニケーションを取ろうとします。ヘブンは片言の日本語を使いながら、この場所が天国町、つまりヘブンと呼ばれていることに興味深げな様子を見せました。自分の名前と同じ響きを持つこの場所に、何か運命的なものを感じていたのかもしれません。

その後、ラストサムライとの遭遇を経て、ヘブンは錦織に連れられて宿泊先へと向かうことになりました。しかし、ここでもヘブンは予定を覆す決断を下します。知事が手配した松江一の立派な旅館ではなく、トキが行商で出入りしている庶民的な花田旅館に泊まりたいと言い出したのです。この旅館の風情と雰囲気に心を奪われたヘブンは、豪華さよりも日本の日常的な生活に触れられる場所を選んだのでした。

月給100円という破格の待遇で招かれた英語教師が、質素な旅館を選ぶという行動は、周囲の人々を困惑させました。知事をはじめとする地元の名士たちは、外国人教師を最高の環境で迎えようと準備していたにもかかわらず、当のヘブン本人はそうした配慮を必要としていなかったのです。歓迎会にも姿を現さず、自分の興味のある場所を探索し続けるヘブンの姿は、まるで子供のような純粋な好奇心に満ちていました。

ヘブンのこうした自由奔放な行動は、日本の伝統文化や庶民の生活に対する深い関心の表れでもありました。形式的な歓迎よりも、三味線の音色や武士の姿、そして普通の人々が暮らす旅館といった、ありのままの日本の姿に触れることを何よりも優先したのです。この姿勢は、後に日本の怪談や民間伝承に深い造詣を持つようになる彼の本質を、早くも示していたと言えるでしょう。

錦織友一が板挟みで奮闘する通訳としての苦労

英語教師として松江で教鞭をとっていた錦織友一は、アメリカからやってくる新任教師レフカダ・ヘブンの通訳を任されることになりました。知事の江藤安宗からの依頼を受け、責任重大な役目を引き受けた錦織でしたが、まさかこれほどまでに苦労することになるとは想像していなかったでしょう。ヘブンの松江到着初日から、錦織は想定外の事態に次々と見舞われることになったのです。

船着き場での歓迎式典では、錦織は知事や地元の名士たちとヘブンの間に立ち、丁寧に通訳を務めていました。しかしヘブンは式典が終わるや否や、錦織の説明も聞かず、興味のおもむくままに歩き出してしまいます。移動の予定や歓迎会の時間について説明しようとする錦織の言葉は、ヘブンの耳には届いていないようでした。真面目で几帳面な性格の錦織にとって、この予定外の行動は大きなストレスとなりました。

三味線の音に誘われて遊郭の方角へと向かうヘブンを追いかけることになった錦織は、さらに困難な状況に直面します。錦織は潔癖な性格で、遊郭のような場所に足を踏み入れることに強い抵抗感を持っていました。格子戸の前を袖で顔を覆うようにして走り抜ける姿は、彼の内面の葛藤を如実に表していました。遠くから必死にトキたちに声をかけ、ヘブンを連れ戻してもらおうとする錦織の姿は、気の毒としか言いようがありませんでした。

錦織が特に遊郭を避ける理由については、単なる潔癖症以上の何かがあるのではないかと思わせる描写がありました。東京に妻子を残して松江に赴任している錦織にとって、そうした場所に近づくこと自体が、自分の信念に反する行為だったのかもしれません。それでも職務上、ヘブンの行動を見守らなければならない立場にあり、遠くから様子をうかがうしかない状況は、彼にとって精神的な苦痛だったに違いありません。

ラストサムライこと勘右衛門がヘブンに木刀で斬りかかろうとした場面でも、錦織は冷や汗をかきながら事態の収拾に奔走しました。もしヘブンが怪我でもしようものなら、通訳として同行していた自分の責任問題になってしまいます。知事たちが用意した歓迎会の時間は刻一刻と迫っており、それでもヘブンは日本の文化や人々との触れ合いを優先し続けました。錦織の心労は増すばかりでした。

最終的にヘブンが花田旅館に泊まると言い出した時、錦織の困惑はピークに達しました。知事が手配した立派な旅館を断り、庶民的な宿を選ぶという予想外の展開に、どう説明すればよいのか頭を抱えたことでしょう。しかもヘブンは片言ながら日本語を理解しており、旅館の主人が宿賃を値上げしようとする会話も聞き取っていました。この状況で錦織ができることは、ただヘブンの意向を尊重し、知事たちに事情を説明することだけでした。

結局、歓迎会にもヘブンは姿を現さず、錦織は知事から叱責を受けることになります。準備に手間も費用もかけた式典や宴席を台無しにされ、その責任の一端を負わされる形となった錦織の立場は、まさに板挟みそのものでした。上司である知事たちの期待に応えようとする一方で、自由奔放なヘブンの行動を制御することはできず、中間管理職のような苦労を味わうことになったのです。

この初日の出来事は、錦織とヘブンの今後の関係を予感させるものでもありました。真面目で規律を重んじる錦織と、好奇心のままに行動するヘブンという対照的な二人が、これからどのように関わっていくのか、そしてトキを含めた三人の関係がどう展開していくのか、視聴者の興味は尽きることがありませんでした。

猫背で演じる役作りへのこだわりと身体表現

レフカダ・ヘブン役を演じるトミー・バストウは、役作りにおいて細部まで徹底的にこだわりを見せています。特に注目されているのが、モデルとなった小泉八雲の身体的特徴を再現するための工夫です。バストウの身長は185センチメートルもありますが、実際のラフカディオ・ハーンは157センチメートルから160センチメートル程度と、非常に小柄な体格だったと記録されています。この25センチメートル以上もある身長差を、どのように埋めるかが大きな課題となりました。

バストウはインタビューの中で、ハーンがかなりの猫背だったという記録に着目したと語っています。小柄な体格に加えて猫背だったハーンは、常に下から見上げるような角度で人と向き合っていたはずです。この視線の角度こそが、ハーンの物の見方や感じ方に大きな影響を与えていたのではないかと、バストウは考えました。そこで自身も意識的に猫背の姿勢を保ち、目線の角度も常に意識しながら演技をすることにしたのです。

ドラマの中でヘブンが登場するシーンを見ると、確かに背中を丸めた独特の姿勢が印象的です。船から降りる場面や、松江の街を歩く場面、そしてトキと握手を交わす場面でも、一貫して猫背の姿勢が維持されていました。オープニングクレジットに使用されている写真でも、トキ役の高石あかりとの身長差が分かる構図がいくつか見られますが、バストウの猫背によって、その差は実際よりも小さく感じられるように工夫されています。

さらにバストウは、ハーンの失明した左目も特殊レンズを使って再現しています。16歳の時に学校での事故で失明したというハーンの左目は、彼の人生において大きな意味を持つ要素でした。片目しか見えないことで得られる独特の視界や、それによって培われた観察力は、後の怪談作家としての活動にも影響を与えたと考えられます。バストウはこうした身体的特徴を単なる外見の模倣として捉えるのではなく、ハーンという人物の内面を理解し表現するための重要な手がかりとして活用しているのです。

実際のハーンは、欧米社会の中で自身の低身長に強いコンプレックスを抱いていたとされています。当時の欧米人男性と比較して著しく小柄だったハーンにとって、日本人の平均身長が自分と変わらないことは、大きな安心感をもたらしました。明治時代の日本人男性の平均身長は約158センチメートルで、ハーンとほぼ同じだったのです。日本に来て初めて、身長の低さを嘆く必要がなくなったとハーン自身も語っていたといいます。

この身長に関するエピソードは、ハーンがなぜ日本という国に深い愛着を持つようになったのかを理解する上で重要な要素です。バストウは自身の高い身長というハンディキャップを、猫背という身体表現によって乗り越えようとしています。完全に身長差を埋めることは不可能ですが、姿勢や目線の工夫によって、ハーンが日本で感じた安心感や親近感を表現しようと試みているのです。

ハーンの足のサイズも23.5センチメートルしかなかったという記録が残されており、その小柄さは全身に及んでいました。松江市が発行している資料や、田部隆次による評伝にも、ハーンの体格について詳しく記されています。こうした史実を丁寧に研究し、現代の欧米人俳優が明治時代の小柄な文学者を演じるという難題に、バストウは真摯に取り組んでいるのです。

身長という物理的な制約を超えて、ハーンという人物の本質を表現しようとするバストウの姿勢は、多くの視聴者から高く評価されています。猫背の姿勢を維持し続けることは身体的にも負担が大きいはずですが、それでも役作りへのこだわりを貫く姿勢は、プロフェッショナルな俳優としての矜持を感じさせるものです。今後の展開の中で、バストウがどのようにヘブンという人物を深めていくのか、その演技に注目が集まっています。

コメント