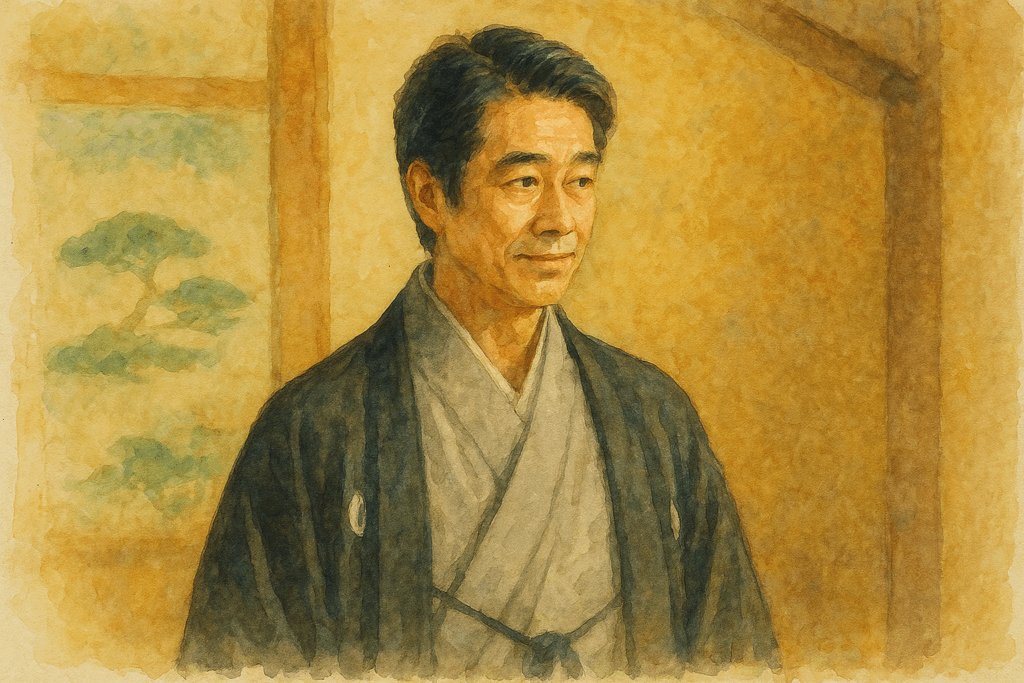

堤真一が魅せる明治の父親像と現代的な魅力

朝の連続テレビ小説「ばけばけ」において、堤真一が演じる雨清水傳という人物は、これまでの時代劇とは一線を画す存在感を放っている。明治という激動の時代を生きる名門の当主でありながら、どこか親しみやすさを感じさせる彼の存在は、視聴者の心を掴んで離さない。その魅力の源泉は、彼特有の低音ボイスと、時折見せる茶目っ気のある笑顔、そして和装を着こなす優雅な佇まいにある。

雨清水傳という役柄は、単なる威厳ある家長ではない。散切り頭で登場し、「お、今日もやってるな」と豪快に笑う姿は、明治維新後の新しい時代の息吹を体現している。しかし同時に、妻のタエに対して「ははっ!」と畏まる場面もあり、家庭内での微妙な力関係を示唆している。このような複雑な人間関係を、堤真一は絶妙な演技で表現している。

特筆すべきは、彼の声の使い方である。ディープな低音から時折漏れる高めの笑い声、「へへっ」から「フッハハハ」へと変化する声音の幅は、見る者の耳を楽しませる。舞台俳優としての経験が活きる発声は、画面に映らずとも存在感を示し、場面全体を引き締める効果を持っている。61歳とは思えない若々しさと、なで肩が強調される和装姿は、明治の紳士としての品格を保ちながらも、現代の視聴者にも親近感を与える絶妙なバランスを保っている。

さらに興味深いのは、物語の核心に関わる重要な場面での彼の演技である。主人公トキを赤ん坊の頃に養女に出すシーンでは、言葉少なに複雑な感情を表現し、その後も折に触れて見せる意味深な表情は、物語に深みを与えている。タエとの間に漂う独特の緊張感、トキへの優しいまなざし、そして松野家への複雑な思いを、堤真一は繊細に演じ分けている。

明治という時代背景を持ちながらも、現代的な親しみやすさを併せ持つ雨清水傳。この役を通じて堤真一が見せる演技は、時代劇の新たな可能性を示している。威厳と親しみやすさ、厳格さとユーモア、伝統と革新という相反する要素を見事に融合させた彼の存在は、物語に欠かせない重要な軸となっている。病に倒れるという展開が予告されているが、彼の退場は多くの視聴者にとって大きな損失となることは間違いない。このような複雑で魅力的な人物を演じられるのは、長年の経験と確かな演技力を持つ堤真一だからこそ可能なのである。

出生の秘密がもたらす物語の深みと家族の絆

NHK朝ドラ「ばけばけ」第10回で明かされた主人公トキの出生の秘密は、物語全体に新たな深みをもたらす重要な転換点となった。18年前の回想シーンで描かれた、赤ん坊のトキが雨清水家から松野家へと養女に出される場面は、視聴者に大きな衝撃を与えた。この秘密は単なる驚きの要素としてではなく、明治時代の家族制度と現代的な家族愛の両面を描き出す重要な装置として機能している。

養女という設定が物語に与える影響は計り知れない。名門雨清水家で生まれながら、没落士族の松野家で育つことになったトキ。本来なら何不自由なく暮らせたはずの彼女が、貧しい暮らしの中で明るく育つ姿は、血縁を超えた家族の愛情の深さを物語っている。祖父の勘右衛門がトキを「おじょ」と呼び続けるのも、彼女の本来の身分を忘れていない証であり、愛情と敬意が込められた呼び方なのである。

祝言の前日に描かれた、司之介とフミの会話は特に印象的である。「おトキが初めてうちに来た日」を懐かしむ二人の姿からは、血のつながりを超えた親子の絆が感じられる。尾頭付きの鯛を焼きながら当時を振り返る場面は、貧しい中でも精一杯の愛情を注いできた養父母の思いが凝縮されている。フミが「なんもかもがかわいくて」と語る言葉には、実の娘以上の愛情が込められている。

一方で、実母であるタエの複雑な心境も丁寧に描かれている。祝言の席でフミに向けた「ここまでよく育てあげましたね」という言葉には、感謝と寂しさ、そして母としての誇りが入り混じっている。フミの「おトキは私の娘でございますけん」という返答に対し、タエが「もちろんです」と答える場面は、二人の母親の間に築かれた独特の関係性を示している。これは単純な対立や嫉妬ではなく、一人の娘を思う二つの母の心が交差する瞬間なのである。

この出生の秘密は、物語の随所に散りばめられた伏線によって巧みに準備されていた。第1週から見られた傳とタエの時折見せる厳しい表情、松野家への特別な配慮、そして雨清水家の機織り工場でトキを雇うという決定。これらすべてが、この秘密によって新たな意味を持つことになる。視聴者は過去のエピソードを振り返り、新たな視点で物語を読み解く楽しみを得ることになった。

明治時代において養子縁組は珍しいことではなかったが、裕福な家から貧しい家への養女というのは異例である。この謎めいた設定は、今後の物語展開への期待を高めている。なぜタエは愛する娘を手放さなければならなかったのか、傳はどのような思いでこの決断に関わったのか。これらの疑問は、単なる家族の秘密を超えて、明治という時代の複雑な社会構造や価値観を映し出す鏡となっている。

出生の秘密がもたらす物語の深みと家族の絆

NHK朝ドラ「ばけばけ」第10回で明かされた主人公トキの出生の秘密は、物語全体に新たな深みをもたらす重要な転換点となった。18年前の回想シーンで描かれた、赤ん坊のトキが雨清水家から松野家へと養女に出される場面は、視聴者に大きな衝撃を与えた。この秘密は単なる驚きの要素としてではなく、明治時代の家族制度と現代的な家族愛の両面を描き出す重要な装置として機能している。

養女という設定が物語に与える影響は計り知れない。名門雨清水家で生まれながら、没落士族の松野家で育つことになったトキ。本来なら何不自由なく暮らせたはずの彼女が、貧しい暮らしの中で明るく育つ姿は、血縁を超えた家族の愛情の深さを物語っている。祖父の勘右衛門がトキを「おじょ」と呼び続けるのも、彼女の本来の身分を忘れていない証であり、愛情と敬意が込められた呼び方なのである。

祝言の前日に描かれた、司之介とフミの会話は特に印象的である。「おトキが初めてうちに来た日」を懐かしむ二人の姿からは、血のつながりを超えた親子の絆が感じられる。尾頭付きの鯛を焼きながら当時を振り返る場面は、貧しい中でも精一杯の愛情を注いできた養父母の思いが凝縮されている。フミが「なんもかもがかわいくて」と語る言葉には、実の娘以上の愛情が込められている。

一方で、実母であるタエの複雑な心境も丁寧に描かれている。祝言の席でフミに向けた「ここまでよく育てあげましたね」という言葉には、感謝と寂しさ、そして母としての誇りが入り混じっている。フミの「おトキは私の娘でございますけん」という返答に対し、タエが「もちろんです」と答える場面は、二人の母親の間に築かれた独特の関係性を示している。これは単純な対立や嫉妬ではなく、一人の娘を思う二つの母の心が交差する瞬間なのである。

この出生の秘密は、物語の随所に散りばめられた伏線によって巧みに準備されていた。第1週から見られた傳とタエの時折見せる厳しい表情、松野家への特別な配慮、そして雨清水家の機織り工場でトキを雇うという決定。これらすべてが、この秘密によって新たな意味を持つことになる。視聴者は過去のエピソードを振り返り、新たな視点で物語を読み解く楽しみを得ることになった。

明治時代において養子縁組は珍しいことではなかったが、裕福な家から貧しい家への養女というのは異例である。この謎めいた設定は、今後の物語展開への期待を高めている。なぜタエは愛する娘を手放さなければならなかったのか、傳はどのような思いでこの決断に関わったのか。これらの疑問は、単なる家族の秘密を超えて、明治という時代の複雑な社会構造や価値観を映し出す鏡となっている。

演出が生み出す朝ドラの新しい可能性

「ばけばけ」における演出手法は、従来の朝ドラの概念を根底から覆す革新的なアプローチとして注目を集めている。明治時代を舞台としながらも現代的な会話のテンポを取り入れ、歴史の重さと朝の爽やかさを巧妙にバランスさせる演出は、新たな時代劇の形を提示している。この挑戦的な演出スタイルは、視聴者からの賛否両論を呼びながらも、朝ドラという枠組みの中で何が可能かを改めて問い直している。

最も議論を呼んでいるのは、明治時代という設定にありながら採用された現代的な言葉遣いである。「お父様」ではなく「お父さん」、「それがし」ではなくカジュアルな口調での会話など、時代考証を意図的に緩めた演出は、一部の視聴者から批判を受けている。しかし制作側は、方言指導や風俗考証の専門スタッフを配置した上で、あえてこの選択をしている。完全に当時の言葉を再現すれば、特に島根の方言は現代人には理解困難になるという判断があったのだ。

コメディ要素の積極的な導入も、この作品の演出の特徴である。父親の司之介が散切り頭から「落武者」ヘアになって帰宅する場面、お見合いの席での「あのあの話」の執拗な繰り返し、家族が柱を叩きながらソワソワする描写など、随所にコミカルな演出が散りばめられている。これらは単なる笑いの要素ではなく、没落士族の悲惨な現実を和らげ、朝の視聴に適した雰囲気を作り出すための計算された演出なのである。

音楽と映像の使い方にも革新性が見られる。牛尾憲輔による音楽は、シーンの感情を増幅させる効果的な役割を果たしている。特に「牛乳の白ヒゲ」のスローモーション演出から祝言のシーンへと続く音楽の流れは、コミカルさと感動を見事に融合させている。ハンバート ハンバートによる主題歌「笑ったり転んだり」も、従来の朝ドラの明るく前向きな楽曲とは一線を画すスローナンバーで、作品全体のトーンを決定づけている。

阿佐ヶ谷姉妹による蛇と蛙のナレーションという斬新な演出も、賛否を呼んでいる要素の一つである。怪談という作品のテーマと「ばけばけ」というタイトルに込められた奇異な世界観を表現するための工夫だが、本編のコメディ要素と重なることで過剰になるという意見もある。しかし、この独特なナレーションスタイルは、物語を客観的に見つめる視点を提供し、視聴者を作品世界へと誘う装置として機能している。

時代劇としてのリアリティと現代的なエンターテインメント性の融合という難題に、制作陣は果敢に挑戦している。衣装や建築、小道具などの外形的な要素では時代考証を徹底しながら、会話や演技では現代的なアプローチを採用する。この二重構造の演出は、視聴者に新鮮な驚きを与えると同時に、朝ドラという長期連続ドラマを飽きさせない工夫となっている。今後の展開でこの演出スタイルがどのように進化していくのか、朝ドラの新たな可能性を切り開く試みとして注目が集まっている。

コメント