阿佐ヶ谷姉妹が演じる蛇と蛙の不穏な演出

NHK連続テレビ小説において、ナレーションという存在は物語の進行を支える重要な役割を担っています。今作で特に注目を集めているのが、阿佐ヶ谷姉妹が演じる独特なナレーション手法です。渡辺江里子さんが蛇を、木村美穂さんが蛙を担当するという、これまでの朝ドラでは見られなかった斬新な設定が採用されました。

第3話で視聴者の心をざわつかせたのは、通常は二人で構成されるナレーションが、この回に限って蛇である渡辺江里子さんの声だけで進行したことでした。物語の中で母親が「きっと前世は蛙だったんでしょう。だけん、無事、帰る」という言葉を発した直後、蛙のナレーションが不在のまま「ですがその日、司之介さんは帰ってきませんでした」という重い一文が投げかけられたのです。

この演出の巧妙さは、日本の言葉遊びと縁起担ぎの文化を熟知した上での仕掛けにあります。「蛙」と「帰る」の音の重なりは、古来より無事の帰還を願う際に用いられてきました。しかし、蛙のナレーターが姿を消すことで、その願いが叶わないことを暗示しているのです。視聴者からは「蛙がいない、かえらない」という気づきのコメントが相次ぎ、制作陣の意図が見事に伝わったことがうかがえます。

阿佐ヶ谷姉妹という実在のお笑いコンビを起用しながら、彼女たちの姿を一切見せず、声だけで蛇と蛙という生き物として存在させる手法も興味深いものです。最初は本人たちが登場するのではないかと期待していた視聴者も多かったようですが、あえて姿を見せないことで、より象徴的な存在として機能しています。

さらに面白いのは、季節が進んで冬になったとき、冬眠する生き物である蛇と蛙のナレーションがどのように処理されるのかという点です。脚本家がこの設定をどう活かしていくのか、今後の展開にも期待が高まります。単なる語り手としてではなく、物語の展開を予感させる装置として機能するナレーション。阿佐ヶ谷姉妹の声が持つ独特の温かみと、蛇と蛙という不穏な組み合わせが、明治という激動の時代を生きる人々の運命を暗示しているかのようです。

池脇千鶴が見せる母親としての温かさと不安

明治という激動の時代において、没落士族の妻として生きる女性の複雑な心情を、池脇千鶴さんは見事に表現しています。フミという役柄は、武士としてのプライドに縛られる夫を支えながら、幼い娘の将来を案じる母親でもあります。その繊細な演技は、視聴者の心に深く響いています。

第3話で印象的だったのは、夫が持ち込んだウサギの商売話に対する反応でした。一匹5円のウサギが600円になるという、あまりにも現実離れした話に、最初は騙されているのではないかと不安を見せます。しかし「人を見る目だけはある」という夫の言葉を信じ、最終的には応援する姿勢を見せるのです。この場面での池脇千鶴さんの表情の変化は、疑念と希望の間で揺れ動く妻の心理を繊細に描き出していました。

特に心に残るのは、娘に向けて「小学校に100年通えますよ」と語りかける場面です。この一見ユーモラスな台詞の裏には、教育の機会を娘に与えたいという母親の切実な願いが込められています。明治時代、女子教育がまだ一般的でなかった時代背景を考えると、フミの言葉には時代を先取りした進歩的な母親像が見え隠れします。

池脇千鶴さんの演技で特筆すべきは、不安を抱えながらも家族の前では明るく振る舞おうとする姿です。夫が夜遅くまで帰ってこない時も、娘の前では「酔っ払ってお堀に落ちていないといいけど」と軽口をたたき、「きっと前世は蛙だったんでしょう。だけん、無事、帰る」と笑顔を見せます。しかし、その笑顔の奥に潜む不安は、微細な表情の変化で見事に表現されていました。

視聴者の中には、池脇千鶴さんの体型の変化を心配する声もありましたが、これも役作りの一環である可能性があります。明治時代の母親像を体現するために、あえてふくよかな印象を作り出しているのかもしれません。20年前であれば女衒の魔の手が迫るような展開もあり得たという指摘もありましたが、現代の朝ドラではそうした描写は控えめになっています。

池脇千鶴さんが演じるフミは、時代の変化に翻弄されながらも、家族を守ろうとする強さと、女性としての柔らかさを併せ持つ人物として描かれています。没落士族の妻という立場の困難さと、母親としての愛情深さを同時に表現する彼女の演技は、物語に深みと説得力を与えているのです。

岡部たかしが体現する没落士族の悲哀

朝ドラにおいて、家族を支えるべき父親が何らかの問題を引き起こすという展開は珍しくありませんが、岡部たかしさんほどこの種の役柄を説得力を持って演じられる俳優は他にいないでしょう。司之介という人物を通じて、明治維新後の没落士族が直面した現実を、痛々しいまでにリアルに描き出しています。

武士としてのプライドから働くことを拒んでいた司之介が、ついに商売を始める決意をする場面は、まさに時代の転換点を象徴していました。知人の金成初右衛門が持ち込んだウサギの繁殖ビジネスという、いかにも怪しげな話に飛びつく姿は、武士から商人への転身がいかに困難であったかを物語っています。岡部たかしさんは、希望と不安が入り混じった複雑な心境を、絶妙な表情で表現していました。

小日向文世さん演じる父・勘右衛門との木刀を使った立ち回りのシーンは、シチュエーションコメディのような軽妙さを持ちながらも、世代間の価値観の違いを鮮明に描き出していました。商売を始めることに激怒する父と、新しい時代に適応しようとする息子。この対立構造は、明治という時代が抱えていた矛盾そのものでした。

「金を借りるだけ借りて相場につぎ込むぞ」という台詞は、明らかに破滅への道を暗示していました。岡部たかしさんは、この危うい決意を、勢いと不安が同居した絶妙なトーンで演じています。視聴者の多くが「フラグが立ちまくっている」と感じたのも無理はありません。

興味深いのは、岡部たかしさんが過去の朝ドラでも同様の役柄を演じてきたという事実です。『ブギウギ』や『虎に翼』でも、接待続きの銀行勤めや好景気の軍需工場といった、一見順調に見えながら不穏な空気を漂わせる父親を演じていました。今回も「期待を裏切らない」という視聴者の声が示すように、彼の演技には独特の説得力があります。

最終的に司之介が家に帰らなくなるという急展開は、多くの視聴者に衝撃を与えました。川辺に立ち尽くすシルエットとして映し出される姿は、希望を追い求めて破滅へと向かう明治の男たちの象徴のようでした。岡部たかしさんの「ちょい駄目おやじ感」という評価は、単なる情けない父親像を超えて、時代に翻弄される人間の悲哀を見事に体現していることを示しています。

前作の朝ドラで「俺にはわかる」という名台詞を残した息子のように、視聴者もまた司之介の運命を予感しながら、それでも目が離せない。岡部たかしさんの演技は、そんな魔力を持っているのです。

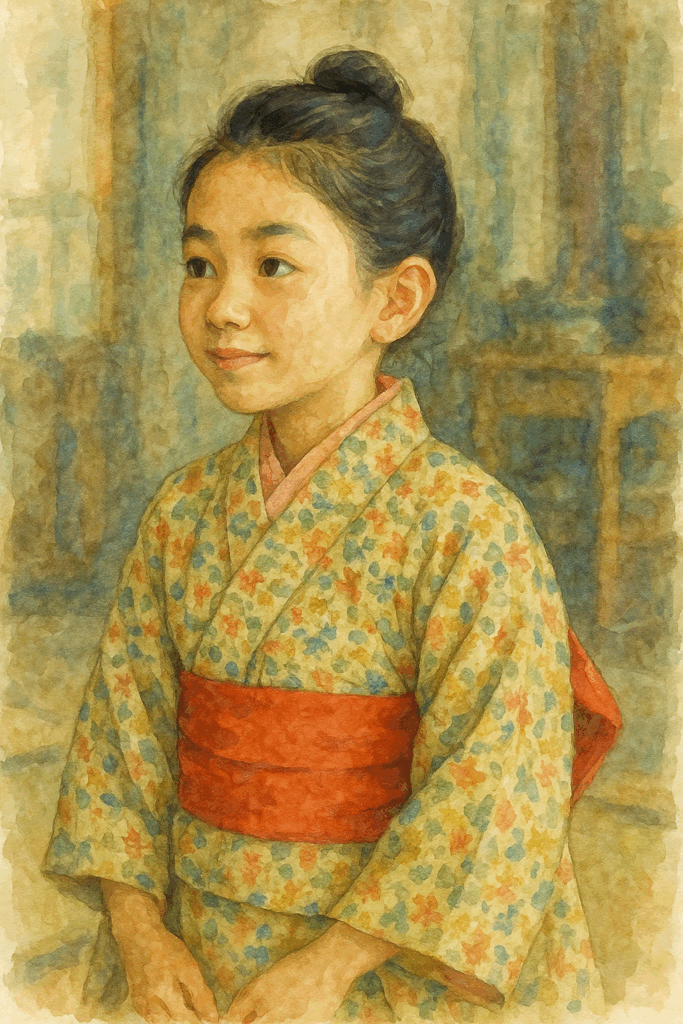

トキの純粋な眼差しが映し出す明治の変革期

福地美晴さんが演じる幼少期のトキは、激動の明治時代を子どもの視点から見つめる重要な役割を担っています。没落士族の娘として生まれながら、新しい時代の可能性に目を輝かせる姿は、視聴者の心を強く掴んでいます。その純真無垢な表情が、かえって周囲の大人たちが抱える矛盾や苦悩を鮮明に浮かび上がらせているのです。

祖父である勘右衛門と一緒にウサギを愛でるシーンは、作品の中でも特に印象的な場面の一つでした。小日向文世さんとの世代を超えた交流は、ほっこりとした温かさを画面に生み出していました。トキの無邪気な笑顔は、商売の対象としてではなく、生き物としてウサギに接する純粋さを表現しています。この場面があるからこそ、後にウサギが商売の道具として扱われることの残酷さが際立つのです。

学費が年間6円という時代に、600円という大金の話を聞いて目を輝かせるトキの姿は、子どもならではの素直な反応でした。母親から「小学校に100年通える」と聞かされた時の喜びようは、教育への憧れと期待を物語っています。明治時代、特に女子にとって教育の機会は限られていた中で、トキの学びへの渇望は時代の変化を象徴していました。

特筆すべきは、トキが大人たちの異変にいち早く気づく洞察力です。簀巻きにされて連れて行かれる人々の中に金成初右衛門の姿を見つけたのもトキでした。子どもだからこそ持つ鋭い観察眼が、物語の重要な転換点を視聴者に知らせる役割を果たしています。福地美晴さんは、驚きと不安が入り混じった表情を見事に演じ分けていました。

父親が帰ってこない夜、母親と交わす会話の場面では、不安を押し殺して明るく振る舞おうとする健気さが胸を打ちます。「父上は蛙みたい」という無邪気な言葉の裏に、父の無事を祈る気持ちが込められていることが、福地美晴さんの繊細な演技から伝わってきました。

視聴者からは「子役の子がひたすら可愛い」という声が多く寄せられていますが、それは単なる愛らしさだけではありません。トキという人物を通じて、明治という時代が持っていた希望と不安、新しいものへの期待と伝統への愛着という複雑な感情が描き出されているのです。

やがて成長したトキを高石あかりさんが演じ、ラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻となる運命が待っています。しかし、この幼少期の経験が、後の彼女の人生にどのような影響を与えるのか。福地美晴さんが演じる純粋無垢なトキの姿は、その後の波乱に満ちた人生を予感させながら、明治という時代の光と影を映し出す鏡となっているのです。

コメント