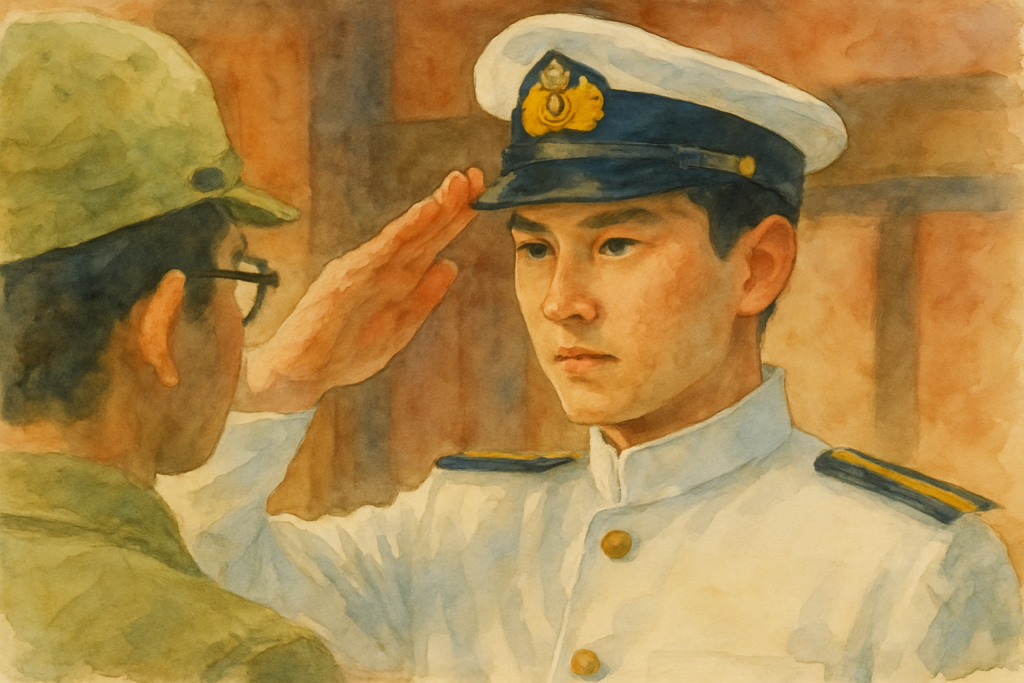

中沢元紀が魅せる現代と戦時の狭間で揺れる若者像

朝ドラ「あんぱん」で千尋を演じる中沢元紀さんが「あさイチ」のプレミアムトークに登場した瞬間、視聴者の心に複雑な感情が渦巻きました。現代的な髪型と爽やかな笑顔で登場した彼の姿は、ドラマの中で戦時下を生きる千尋とはまるで別人のようでした。鈴木奈穂子アナウンサーが思わず「ちょっと…現代っ子すぎて」と笑ったのも無理はありません。

中沢元紀さんの魅力は、その自然体でありながらも芯の強さを感じさせる演技にあります。千尋という役柄では、戦争という過酷な時代背景の中で、兄である嵩を支え続ける弟として描かれていました。彼の演技は決して派手ではありませんが、家族への深い愛情と、時代に翻弄されながらも前向きに生きようとする意志を丁寧に表現していました。

「あさイチ」での彼の登場は、多くの視聴者にとって複雑な気持ちを呼び起こしました。豪ちゃんに続いて千尋役の中沢さんまでもが番組に出演することで、「そこにいてはダメよ」「今すぐそこをどきなさい」という視聴者からのメッセージが殺到したのです。これは、朝ドラ放送中にプレミアムトークに出演する俳優の役柄が物語から退場する可能性が高いという”定説”を多くの人が知っているからでした。

しかし、この”あさイチの呪い”とも呼ばれる現象には、別の側面もあります。ドラマの中で登場人物が亡くなっていくのを見るのは非常に辛いものですが、その役を演じた俳優さんが元気な姿で番組に登場すると、なんとなく安心できるのです。完全な「ロス」ではなく、「半分ロス」くらいの気持ちになれる、そんな不思議な慰めがあるのかもしれません。

中沢元紀さんは俳優デビューから3年目という若さでありながら、既に印象深い演技を見せています。「下克上球児」での犬塚君役での印象も強く、その頃よりもがっちりと体を作って千尋役に臨んだ姿勢からは、彼の真摯な役作りへの取り組みが感じられます。向井理さんのような雰囲気もあり、これからの活躍が期待される若手俳優の一人として注目されています。

兄弟の惜別シーンは朝ドラ史に残る名場面となりました。二人きりのワンカット長回しは、見応えがあり深い印象を与えてくれました。名残惜しい気持ちはありますが、千尋の退場もやむを得ないものでした。ここからダラダラとドラマに出演し続けては、あの名場面の美しさを損なってしまう可能性があったからです。桜が散るように美しい退場だったと言えるでしょう。

現代っ子らしい爽やかさと、戦時下の少年を演じる演技力の両方を持つ中沢元紀さん。彼の今後の活躍から目が離せません。誘惑の多い芸能界においても、初心を忘れずに歩み続けてほしいと願わずにはいられません。

似顔絵が導く運命の分岐点と八木上等兵の深謀

嵩が八木上等兵に渡した似顔絵は、単なる感謝の印ではありませんでした。それは運命を大きく変える重要な鍵となったのです。八木上等兵の横顔を丁寧に描いたスケッチは、嵩の絵の才能を如実に示すものでした。そして、その才能こそが彼を救うことになるのです。

八木上等兵は最初から嵩の弱さを見抜いていました。しかし、表立って嵩を助けるのではなく、時には陰から、時にはその場から逃がすことで場を繕っていたのです。のぶが師範学校の教師・黒井に言われていたことと似ているように、弱い者がどう生きていけるのかを深く考えていたのでしょう。

軍曹が「これを描いたのはお前か」と怖い顔で嵩に近づいた時、多くの人が嵩の身を案じました。しかし、八木上等兵が絡んでいる時点で、それが悪いことになるはずはありませんでした。八木上等兵は嵩の似顔絵を見て、その絵の技術の高さを軍の上層部に推薦したのです。

嵩の絵の才能は軍にとって非常に有益なものでした。写真の代わりに人物を描くこと、地図やポスターの作成、さらには偵察任務で敵陣の陣容や地形を図面化することなど、様々な用途が考えられました。実際のやなせたかし先生も、絵の腕を買われて日本宣伝の目的で現地の人に紙芝居を作成し演じていたのです。

八木上等兵の行動は一貫して嵩を守るためのものでした。井伏鱒二の『厄除け詩集』を愛読していた彼は、「さよならだけが人生だ」という詩の一節を胸に、戦争の現実を冷静に見つめていました。大卒のインテリで、いつも本を読んでいる八木上等兵だからこそ、嵩のような純真な青年が前線で生き残ることの困難さを理解していたのです。

似顔絵をきっかけとして、嵩には新たな任務が与えられることになりました。それは従軍画家のような役割だったかもしれませんし、宣撫工作として紙芝居を作る仕事だったかもしれません。いずれにしても、それは前線での戦闘から嵩を遠ざける効果を持つものでした。

八木上等兵の深謀は、嵩が持つ『厄除け詩集』にも関係していました。この詩集は昭和12年刊のもので、漢詩の訳という形式を借りながら、戦争の時代を批評している作品でした。八木上等兵も草吉さんも、おそらくこの詩集を愛読していたのでしょう。同じ匂いを感じる者同士として、八木上等兵は嵩に特別な親近感を抱いていたのです。

似顔絵が軍曹の目に留まった瞬間、嵩の運命は大きく変わりました。それは八木上等兵が仕組んだ、嵩を救うための最後の手段だったのかもしれません。弱い者が生き残るための知恵として、八木上等兵は嵩の才能を最大限に活用したのです。

芸は身を助けるという言葉通り、嵩の絵の才能は彼の命を救うことになりました。八木上等兵の「やはり卑怯にはなれないな…しょうがない奴だ」という表情からは、嵩への深い愛情と、それでも彼を守り抜こうとする意志が感じられました。似顔絵という小さなきっかけが、大きな運命の分岐点となったのです。

卑怯者になれという言葉に込められた生き抜く知恵

「弱い者が生き残るには、卑怯者になることだ。仲間がやられても仇を取ろうと思うな」。八木上等兵が嵩に告げたこの言葉は、一見すると冷酷で身勝手に聞こえるかもしれません。しかし、その奥には戦争という極限状況で生き抜くための深い知恵が込められていました。

八木上等兵の助言は、ヤムさんが釜じいに語った言葉と本質的に同じものでした。「仲間がやられても敵を取ろうなんて思うな」という教えは、感情に流されて無謀な行動に出ることの危険性を説いたものです。戦場では正義感や義理人情が時として命取りになることを、八木上等兵は経験から学んでいたのでしょう。

この「卑怯者になれ」という言葉は、決して人間性を捨てろという意味ではありませんでした。それは、理想や美徳にこだわりすぎて命を落とすよりも、まずは生き延びることを最優先にせよという現実的な助言だったのです。嵩のような純真で優しい性格の人間こそ、この助言が必要だったのかもしれません。

井伏鱒二の『厄除け詩集』の中の「さよならだけが人生だ」という一節も、この文脈で理解することができます。人生は別れの連続であり、戦争はそれを極端な形で現実化させるものです。大切な人を失う痛みを受け入れながらも、自分自身は生き続けなければならない。それが戦争を生き抜く者の宿命でした。

しかし、嵩の性格を知る八木上等兵は、彼が真の意味で「卑怯者」になれないことも理解していました。嵩は根本的に善良で、他人を思いやる心を持った人間でした。そのような人間に卑怯者になれと言うのは、ある種の矛盾でもありました。だからこそ、八木上等兵は別の方法で嵩を守ろうとしたのです。

岩男との再会シーンでも、この対比は明確に表れていました。岩男はパン食い競争の時のようにセコい手を使う男として描かれており、ある意味で八木上等兵の言う「卑怯者」に近い存在でした。しかし、そのような性格だからこそ、岩男は戦場で生き残る可能性が高いとも言えたのです。

八木上等兵の言葉は、戦争が人間の価値観を根底から覆すものであることを示していました。平時であれば美徳とされる正義感や義理堅さが、戦時では死を招く危険な要素となってしまう。この逆転した価値観の中で生き抜くためには、時として自分の信念さえも曲げる必要があったのです。

「卑怯者になれ」という言葉の真意は、決して人間性を放棄することではありませんでした。それは、極限状況においては普段の道徳観念にとらわれず、柔軟に対応することの重要性を説いたものでした。嵩が最終的に生き延びることができたのも、この教えがあったからこそかもしれません。

八木上等兵の深い愛情に支えられた、この厳しくも温かい助言。それは戦争という狂気の中で、人間らしさを保ちながら生き抜くための貴重な指針となりました。「卑怯者になれ」という言葉は、表面的には冷酷に聞こえても、その奥には命を大切にする深い慈悲が込められていたのです。

高知大空襲が描く戦争の現実と家族の絆

来週の予告で映し出された焼け野原に立つのぶの姿は、視聴者の心に深い衝撃を与えました。高知大空襲という史実に基づいた描写は、戦争の残酷さを生々しく伝えるものでした。朝田蘭子が朝田メイコを支えながら「お姉ちゃーん!」と絶叫する場面は、家族の絆の強さと同時に、戦争がもたらす理不尽な別れの痛みを表現していました。

高知大空襲は実際に昭和20年7月4日に発生した出来事でした。アメリカ軍のB29爆撃機による大規模な空襲により、高知市街地の大部分が焼失し、多くの尊い命が失われました。この史実をドラマに取り入れることで、制作陣は戦争の現実を視聴者に伝えようとしたのです。御免与町も空襲に見舞われ、平和だった日常が一瞬にして破壊される様子が描かれました。

のぶの表情には、愛する家族や故郷を失った深い悲しみが刻まれていました。焼け野原となった街を見つめる彼女の姿は、戦争によって奪われた平和な日々への想いを物語っていました。彼女が体験した空襲の恐怖と絶望は、多くの戦争体験者が実際に味わったものでした。

朝田家の人々も戦火に巻き込まれることになりました。蘭子とメイコの姉妹の絆は、この困難な状況の中でより一層深まることでしょう。「お姉ちゃーん!」という蘭子の叫び声には、家族を失うかもしれないという恐怖と、それでも家族を守りたいという強い意志が込められていました。

一方、中国・福建省にいる嵩も過酷な状況に置かれていました。食糧補給路が断たれ、飢餓に苦しむ描写は、戦争が前線の兵士たちにもたらした苦痛を表現していました。ヤムさんが釜じいに語った「本当の絶望は空腹や飢餓である」という言葉が、まさに現実のものとなったのです。大食いのコンタと仲間になり、岩男と再会して幼少期の弁当を振り返った場面は、間違いなく飢餓の苦しさを描く前兆でした。

予告で見せられた担架で運ばれる血まみれの負傷兵たちの姿は、戦争の生々しい現実を物語っていました。野戦病院の場面では、医療設備も十分でない中で治療を受ける兵士たちの姿が描かれ、戦争が人間に与える肉体的・精神的な傷の深さを表現していました。

嵩が中国の大地に倒れ込む場面は、多くの視聴者に衝撃を与えました。彼もまた戦争の犠牲者の一人として描かれており、家族から遠く離れた異国の地で苦しむ若者の姿は、戦争の理不尽さを象徴していました。しかし、彼が最終的に生き延びることは確定しているため、この苦難も彼の人生における重要な試練として描かれているのでしょう。

高知大空襲の描写を通して、制作陣は現在も世界各地で続く戦争への警鐘を鳴らしているのかもしれません。ウクライナやガザでの戦争が続く現在、目を避けてはいけない現実として、戦争の悲惨さを伝える必要があるのです。

「絶望の2丁目」と表現された来週の展開は、視聴者にとって非常に辛いものになることが予想されます。しかし、この困難を乗り越えた先に、アンパンマンの「ぼくの顔をお食べ」という精神が生まれることを思えば、これらの試練は決して無意味ではありません。戦争の現実を直視することで、平和の尊さと家族の絆の大切さを改めて実感することができるのです。

コメント