妻夫木聡が魅せる八木信之介の二面性と戦後復興への希望

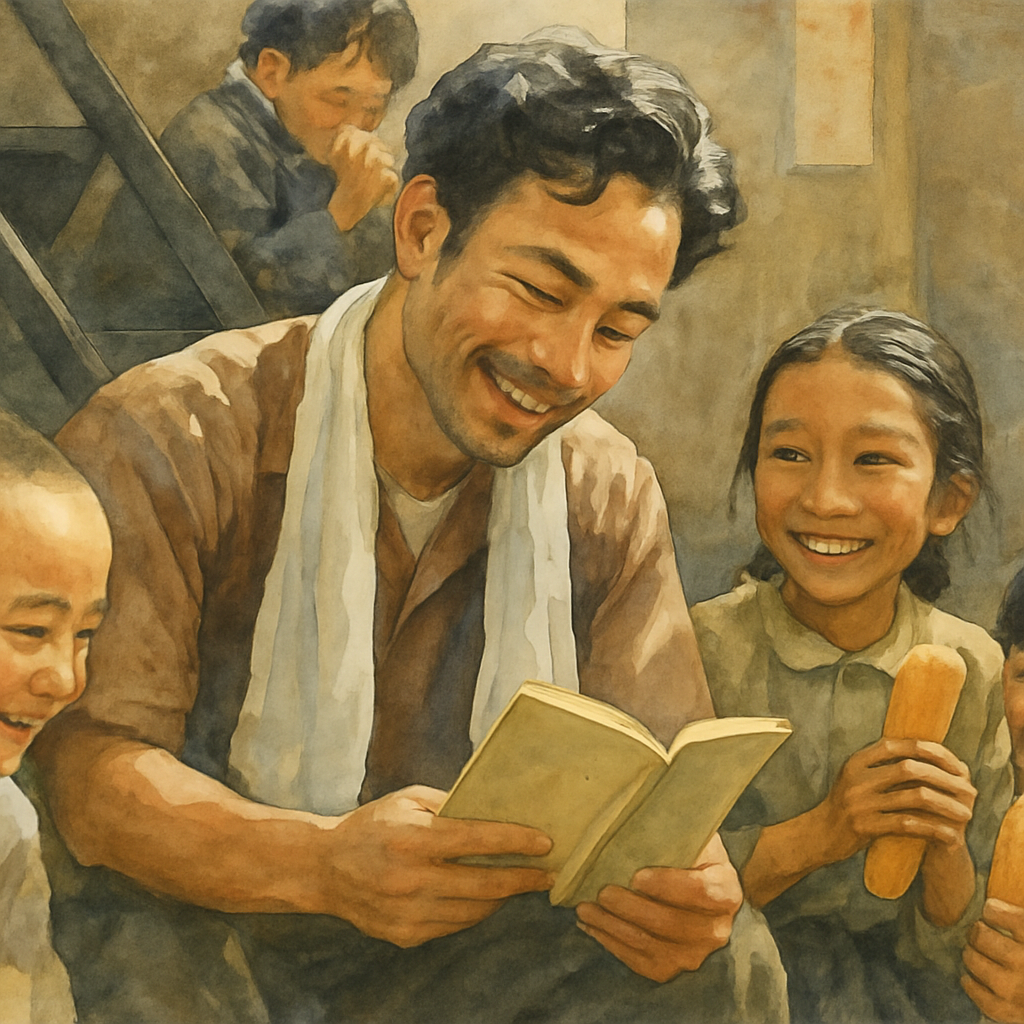

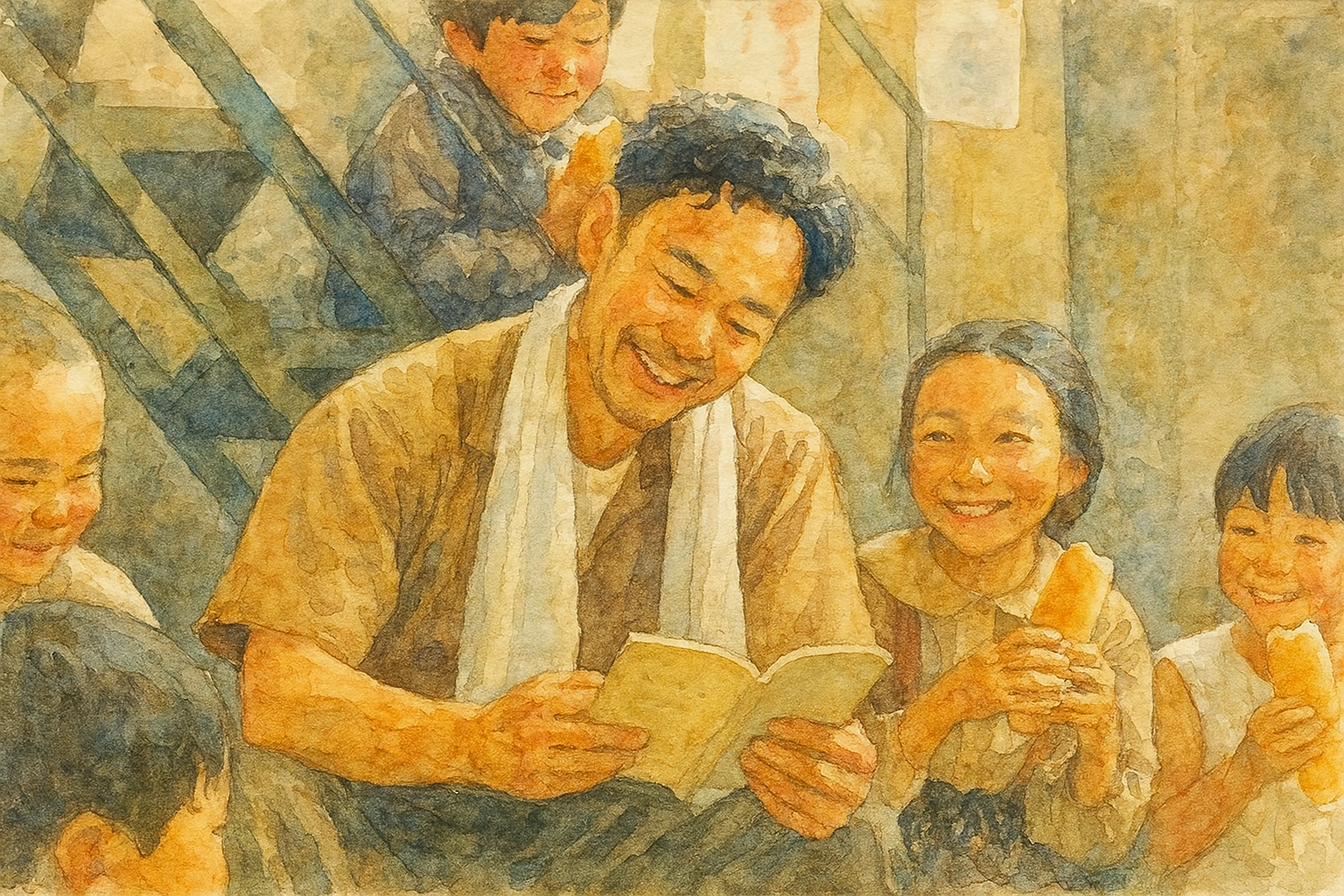

第76話での妻夫木聡さんの演技は、まさに圧巻でございました。戦時中の厳しい軍人としての顔と、戦争孤児たちに優しく接する温かな表情の対比が、とても印象深く心に残りましたの。子どもたちにコッペパンを配り、ゴーリキーの「どん底」を読み聞かせる姿は、まるで慈愛に満ちた父親のようで、戦場での冷徹な軍人像とは全く違う一面を見せてくれました。

特に素晴らしかったのは、嵩に「八木上等兵」と呼ばれた瞬間の表情の変化でした。子どもたちと笑顔で接していた柔和な顔が、一瞬にして軍人の厳しい表情に戻る演技力は、まさに妻夫木さんならではの技量だと感じます。この微細な表情の変化一つで、彼の心の奥底に眠る戦争の記憶と、現在の優しい気持ちとの葛藤が見事に表現されていたのです。

八木さんが子どもたちに「盗まれた人も盗んだお前も幸せになれない」と諭すシーンでは、戦争という究極の不幸を体験した人だからこそ言える深い言葉の重みを感じました。誰も幸せにならない行為の愚かさを、自らの体験を通して理解している彼だからこそ、子どもたちに伝えられる真実があるのでしょう。密造酒で得たお金でコッペパンを買い、子どもたちに分け与える姿からは、どんな手段を使ってでも困っている人を助けたいという強い意志が伝わってまいります。

また、「どん底」という選書にも八木さんの深い思いが込められていると感じました。ゴーリキーの作品に登場する泥棒ペーペルの心の葛藤を通して、ひったくりをした少年に自分の内面と向き合うきっかけを与えようとする配慮は、教育者としての優れた資質を物語っています。表面的な説教ではなく、文学作品を通して子どもたちの心に種を蒔こうとする姿勢に、八木さんの人格の高さが現れているのです。

妻夫木さんの演技を通して描かれる八木信之介という人物は、戦争の傷を負いながらも、希望を失わず、未来を担う子どもたちのために尽力する大人の鑑として描かれています。彼の存在は、どんなに困難な状況でも人間の優しさと強さを忘れてはいけないという、作品全体のメッセージを体現しているのではないでしょうか。戦後復興期という混沌とした時代において、真の大人としての責任を果たそうとする八木さんの姿は、現代の私たちにも大切なことを教えてくれる存在だと思います。

戸田恵子演じる薪鉄子の熱い信念と政治家としての使命感

戸田恵子さんが演じる薪鉄子の存在感は、まさに圧倒的でございました。「ガード下の女王」と呼ばれる彼女の力強い信念と行動力は、戦後復興期の混乱した社会において、真の政治家とはどうあるべきかを私たちに示してくれています。「いの一番にやらないかんのは、国民の飢餓問題」という彼女の言葉からは、政治の本質を見据えた確固たる信念が感じられます。

特に印象深かったのは、「ここはどん底やき。うちはねぇ、どんな手を使うても、目の前に困っちゅう人がおったら助けたいがや」という台詞でした。この言葉には、困窮する人々への深い共感と、何としてでも彼らを救いたいという強い意志が込められています。単なる政治的スローガンではなく、心の底からの叫びとして響いてくる戸田さんの演技力に、思わず胸が熱くなりました。

鉄子さんがガード下を拠点にしているのは、「一番困っちゅう人らあ、生の声を聞くためや」という理由からです。権力の中枢にいながらも、最も弱い立場の人々の声に耳を傾け続ける姿勢は、現代の政治家にも見習ってほしい真摯な態度だと感じます。彼女は単に同情するだけでなく、実際に行動を起こし、女性たちが隠れている小屋に向かい、一人一人に向き合って声をかけていました。

のぶをスカウトするシーンでも、鉄子さんの人を見る目の確かさが光っていました。速記の技術や機転の利いた行動力を瞬時に見抜き、「あてのところで働かんかえ?」と声をかける判断力は、優秀な政治家としての資質を物語っています。困っている女性たちには仕事の斡旋を約束し、有能な人材には責任ある仕事を提供するという使い分けも、決して冷たい計算ではなく、それぞれの人に最も適した支援を提供しようとする温かな配慮から生まれているのです。

戸田さんの演技を通して描かれる鉄子さんは、まさにアンパンマンのような存在として輝いています。困っている人を見過ごすことができず、自分の力を惜しみなく注いで人々を救おうとする姿は、やなせたかし先生が込めた「人のために尽くす」という理念そのものです。真珠のネックレスを身に着けながらも、最も困窮した人々のもとに足を運ぶ彼女の姿からは、本当の強さと優しさを併せ持つ女性の美しさが伝わってまいります。

飢餓問題の解決に向けた鉄子さんの取り組みは、単なる慈善活動ではありません。「食糧はあるところにはある」という彼女の指摘は、社会の構造的な問題を鋭く突いており、政治家として社会を変革しようとする強い意志を示しています。どん底の状況にある人々と「いつかみんなで笑いたい」という彼女の夢は、真の政治家が持つべき理想の姿を私たちに教えてくれているのです。

朝ドラ受けで見える視聴者との絆と番組の社会的影響

「あさイチ」での朝ドラ受けは、視聴者と番組を繋ぐ特別な時間として、とても大切な役割を果たしていますわね。博多華丸・大吉さんと鈴木奈穂子アナウンサーのやり取りを通して、ドラマの余韻を味わいながら、視聴者の素直な感想や疑問が代弁されている様子は、まさに朝の暖かな語らいのようで心地よいものです。

特に印象的だったのは、妻夫木さんが子どもたちから「おじさん」と呼ばれることについての大吉さんのコメントでした。「子供は残酷というか、八木上等兵でも容赦なしにおじさん呼ばわりするんだね」という言葉には、大人になった私たちが忘れがちな子どもの素直さへの驚きと、同時に自分たちの年齢への複雑な思いが込められていました。華丸さんの「おじいさん」という訂正も、ユーモアを交えながら現実を受け入れる大人の余裕を感じさせてくれます。

戸田恵子さんの演技について「目をつぶったらアンパンマンにしか聞こえない」という大吉さんの指摘も、視聴者が感じる親しみやすさを的確に表現していました。アンパンマンの声優として長年親しまれてきた戸田さんが、困っている人を助けようとする薪鉄子を演じることで、声だけでなく役柄そのものにもアンパンマンの精神が重なって見えるという気づきは、とても素敵な発見だったと思います。

朝ドラ受けで語られるエピソードの数々は、ドラマを見た後の視聴者の心境を代弁してくれています。妻夫木さんの表情の変化や、子どもたちとの温かな交流について語られる時、そこには単なる感想を超えた深い共感と愛情が込められているのです。視聴者の多くが感じているであろう八木さんへの親しみや、彼の優しさに対する感動が、自然な会話の中で表現されることで、番組への愛着がさらに深まっていきます。

また、朝ドラ受けは時代背景や社会情勢についても触れる貴重な機会となっています。戦後復興期の子どもたちの生活や、当時の年齢に対する呼び方の違いなど、現代との比較を通して歴史への理解も深められるのです。視聴者からのコメントも紹介されることで、様々な世代や立場の人々がドラマをどのように受け止めているかも分かり、番組の社会的な広がりを実感できます。

朝ドラ受けという文化は、単なる番組宣伝ではなく、ドラマを通じて描かれる人間ドラマや社会問題について、視聴者同士が共感し合える場を提供してくれています。毎朝のこの短い時間が、全国の視聴者を繋ぐ絆となり、ドラマの世界を現実の生活に橋渡ししてくれる大切な役割を担っているのです。華丸・大吉さんたちの自然体な反応を通して、私たち視聴者も安心してドラマの世界に浸ることができ、朝の始まりを温かな気持ちで迎えることができているのではないでしょうか。

戦争孤児たちの現実と飢餓問題が浮き彫りにする戦後社会の闇

第76話で描かれた戦争孤児たちの姿は、戦後復興の華やかな側面の陰に隠れた深刻な社会問題を私たちに突きつけてくれました。八木さんからコッペパンをもらい、「どん底」の読み聞かせに耳を傾ける子どもたちの表情からは、厳しい現実の中でも失われない純真さと、大人への信頼が感じられて胸が痛くなります。彼らが生きるガード下の世界は、まさに薪鉄子さんが言った通り「どん底」そのものでございました。

カメラをひったくった少年の行動は、単なる悪戯ではなく生きるための必死の手段だったのです。「悪い大人が浮浪児たちにひったくりをさせている」という八木さんの言葉からは、子どもたちが大人の都合で犯罪に巻き込まれている悲しい現実が見えてきます。戦争によって家族を失い、頼る人もいない彼らが、生きるためにどれほど過酷な選択を迫られているかを考えると、涙が止まりません。

飢餓問題の深刻さは、薪鉄子さんの「いの一番にやらないかんのは、国民の飢餓問題」という言葉からも明らかです。「食糧はあるところにはある」という彼女の指摘は、単に食べ物が足りないのではなく、社会の構造的な不平等が飢餓を生み出しているという事実を浮き彫りにしています。豊かな人々のもとには食糧が蓄えられている一方で、戦争孤児たちは一日一日をどうにか生き延びることに精一杯なのです。

ガード下に集まる貧困女性たちの「仕事をください!」「子供達が飢えてしまう」という切実な訴えも、飢餓問題の別の側面を示しています。働く意欲があっても仕事に就けない女性たちが、子どもの命を守るために必死になっている姿は、戦後社会の雇用問題の深刻さを物語っています。彼女たちもまた、社会の底辺で「どん底」の状況に置かれているのです。

八木さんが子どもたちに「盗まれた人も盗んだお前も幸せになれない」と諭したのは、単なる道徳的な教えではありません。戦争という究極の奪い合いを体験した彼だからこそ、誰かから奪うことでは真の幸せは得られないということを深く理解しているのです。その代わりに、密造酒で得たお金でコッペパンを買い、子どもたちに無償で分け与える姿は、奪うのではなく与える喜びを実践して見せているのです。

ゴーリキーの「どん底」という作品選択にも、八木さんの深い配慮が込められています。どん底の状況にいる人々が、それでも希望を失わずに生きていく物語を通して、子どもたちに「今は苦しくても、必ず光は見えてくる」というメッセージを伝えようとしているのでしょう。文学の力を借りて、子どもたちの心に希望の種を蒔こうとする姿勢に、教育者としての素晴らしい資質を感じます。

戦争孤児たちと飢餓問題を通して描かれるのは、戦後復興期の光と影の両面です。経済復興が進む一方で、社会の底辺では多くの人々が生存の危機に直面していたという現実を、ドラマは丁寧に描き出してくれています。八木さんや薪鉄子さんのような人々がいたからこそ、「どん底」からの復活が可能になったのだということを、私たちは忘れてはいけないのです。

コメント