ボオ氏誕生の軌跡〜創作に込められた普遍的なメッセージ

あの日、嵩が仕事部屋で苦悩していた時、彼の心には深い絶望が宿っていました。週刊誌の漫画コンクールへの挑戦は、まさに背水の陣。「これがダメだったら漫画家をやめる」という言葉は、彼の人生をかけた賭けでもありました。

何日も机に向かいながら、主人公の顔が浮かばない。描こうとすると、ぼんやりして分からなくなってしまう。そんな創作の苦しみの中で、嵩は一つの真理に気づいたのです。「それでいいのかもしれない」という瞬間の訪れでした。

のぶが父・結太郎の帽子をかぶって掃除機をかける姿を目にした時、嵩の心に稲妻のようにインスピレーションが走りました。「顔だってなくていいし、名前だってなくていい。国籍だってなくていい。独りぼっちでいいんだ」という言葉は、まさに彼の人生観そのものを表現していました。

帽子という日常的なアイテムから生まれた「某氏」というキャラクター。それは「ボオ氏」という愛らしい響きを持つ主人公へと昇華されました。このキャラクターには、嵩自身の「何者でもない」という複雑な想いが込められていたのです。彼は長年、自分に代表作がないことに悩み続けていました。テレビに出演し、詩を書き、舞台美術を手がけながらも、漫画家としてのアイデンティティに確信が持てずにいたのです。

しかし、その「何者でもない」という状況こそが、実は最も普遍的なテーマだったのかもしれません。現代社会を生きる多くの人々が抱える「自分は何者なのか」という根源的な問いに、嵩は一つの答えを示したのです。それは、何者でもないからこそ、誰にでもなれるという希望の物語でした。

パントマイムをヒントにした「ボオ氏」は、言葉を超えた表現方法で人々の心に響きかけます。国や文化の違いを超えて共感できる物語は、まさに嵩が目指していた「逆転しない正義」の原型でもありました。セリフに頼らず、純粋な視覚的表現で感情を伝える手法は、後のアンパンマンにも受け継がれることになります。

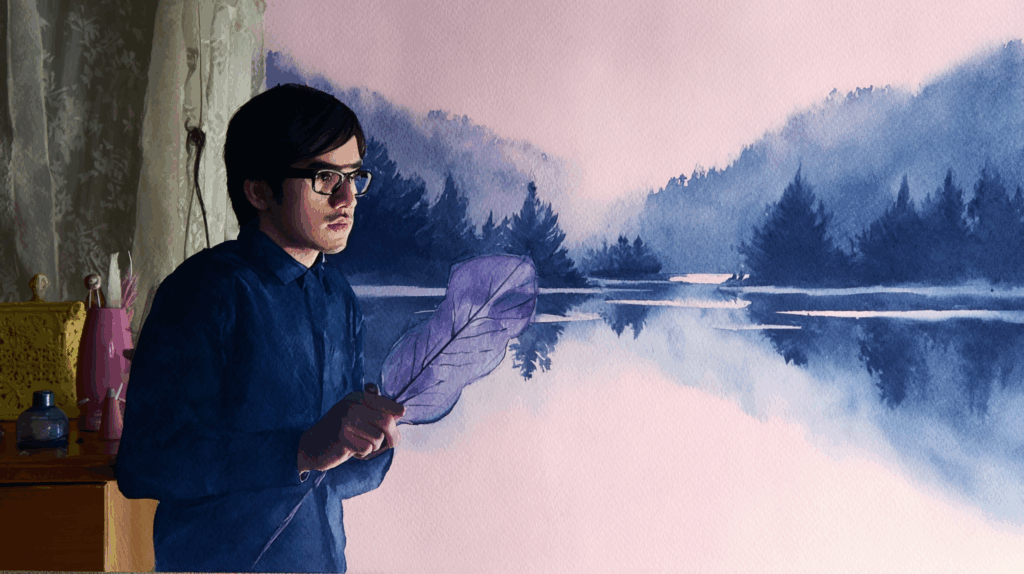

創作の神が降りてきた瞬間の嵩の姿は、まさに芸術家の本質を表していました。周囲から見れば気が振れたかのように見える集中状態。羽多子が心配するほどの熱狂ぶり。しかし、その瞬間こそが、真の創作者が体験する至福の時間だったのです。

48歳という年齢で挑んだコンクール。人生の折り返し地点を過ぎた嵩にとって、この挑戦は単なる賞金稼ぎではありませんでした。それは自分自身との対話であり、これまでの人生で培ってきた全ての経験を注ぎ込んだ渾身の一作だったのです。脚本家として、詩人として、テレビタレントとして歩んできた多様な経歴が、この瞬間に一つの結晶として昇華されました。

「ボオ氏」というキャラクターが持つ温かさと普遍性は、嵩の人生そのものを反映しています。戦争を体験し、貧困に苦しみ、それでも希望を失わずに生きてきた彼だからこそ描けた物語。それは後に「アンパンマン」という国民的キャラクターへと発展する、記念すべき第一歩だったのです。

この作品に込められたメッセージは、時代を超えて愛され続ける普遍的な価値を持っていました。誰もが心の奥底で感じている「自分らしさ」への問いかけ。そして、ありのままの自分を受け入れることの大切さ。嵩が「ボオ氏」に託した想いは、多くの読者の心に深く響き、やがて大きな反響を呼ぶことになるのです。

手嶌治虫との運命的な出会い〜電話一本から始まった伝説

昭和の漫画界に燦然と輝く巨星、手嶌治虫。その偉大な漫画家が嵩に直接電話をかけてきた瞬間は、まさに運命の歯車が回り始めた記念すべき出来事でした。しかし、この歴史的な電話は、あまりにも予想外の展開を見せることになったのです。

「やないたかし先生ですか?手嶌治虫です」という声が受話器から聞こえてきた時、嵩の反応は意外なものでした。「君、こういうことはもうやめたまえ!」と一喝して電話を切ってしまったのです。電話口で「切られた…」とつぶやく手嶌治虫の姿は、どこか愛らしくもあり、同時にこの出来事の象徴的な意味を物語っていました。

この一見すると滑稽な出来事の背景には、当時の時代背景が深く関わっています。昭和40年代、有名人を名乗るいたずら電話は決して珍しいものではありませんでした。特に、テレビにも出演し、ある程度名前の知られていた嵩のもとには、様々な悪戯電話がかかってきていたのでしょう。「もうやめたまえ」という言葉からは、これまでにも同様の電話に悩まされていた様子がうかがえます。

また、嵩の自己評価の低さも、この反応に影響していました。自分には代表作がない、漫画家としての実力に確信が持てない。そんな彼にとって、「漫画の神様」と呼ばれる手嶌治虫から直接仕事の依頼が来るなど、到底信じられないことだったのです。この謙虚すぎる姿勢は、嵩の人柄を表すエピソードとしても印象深いものでした。

手嶌治虫が電話をかけてきた背景には、彼の鋭い審美眼がありました。すでに「火の鳥」などの代表作で不動の地位を築いていた手嶌治虫が、なぜ嵩に注目したのか。それは、嵩の持つ独特の世界観と表現力を見抜いていたからに他なりません。漫画家としてだけでなく、詩人として、舞台美術家として、多岐にわたる活動を続けてきた嵩の才能に、手嶌治虫は早くから注目していたのでした。

この電話のタイミングも絶妙でした。嵩が「ボオ氏」の創作に没頭し、まさに創作の神が降りてきた瞬間。集中力が最高潮に達していた時の突然の電話は、確かに迷惑だったかもしれません。しかし、この偶然の重なりこそが、後に語り継がれる美しいエピソードへと昇華されることになりました。

手嶌治虫の机の上には「火の鳥」の原稿が置かれていました。永遠の生命をテーマにした壮大な物語を描きながら、同時に新しい才能への期待を抱いていた手嶌治虫。彼の創作への情熱と、後進への温かい眼差しが、この一枚の原稿からも伝わってきます。当時の手嶌治虫は、アニメーション制作にも力を入れており、「千夜一夜物語」などの野心的なプロジェクトを進めていました。

電話を切られた手嶌治虫の「切られた…」という呟きには、彼の人間的な魅力が詰まっています。世界的に有名な漫画家でありながら、どこか人懐っこく、親しみやすい人柄。この素朴な反応は、手嶌治虫の人間性を物語る貴重なエピソードでもありました。彼は決して権威的ではなく、常に謙虚で好奇心旺盛な創作者だったのです。

この電話事件は、やがて直接の面会へと発展することになります。電話では信じてもらえなかった手嶌治虫は、おそらく直接嵩の元を訪れることになるでしょう。その時の驚きと喜び、そして恐縮する嵩の姿は、容易に想像することができます。まさに昭和の漫画界を代表する二人の歴史的な出会いの瞬間でした。

この出来事は、創作者同士の絆の美しさを象徴しています。有名無名を問わず、才能ある者同士が引き合う磁石のような力。手嶌治虫が嵩に見出した可能性は、後に「アンパンマン」という国民的キャラクターの誕生へとつながっていきます。一本の電話から始まった縁が、どれほど大きな影響を与えることになるのか、この時はまだ誰も知る由もありませんでした。

昭和という時代の温かさも、このエピソードには込められています。現代のようにメールやSNSがない時代、人と人とのつながりは、電話や直接の出会いによって築かれていました。その分、一つ一つの出会いには重みがあり、偶然の出来事にも深い意味が宿っていたのです。手嶌治虫と嵩の出会いは、そんな時代だからこそ生まれた、奇跡的な物語だったのかもしれません。

中尾星子という存在〜アンパンマンを支えた影の功労者

物語の終盤に登場する中尾星子という人物は、単なる脇役を超えた重要な意味を持つ存在でした。のぶが自宅の茶室で開く小さなお茶教室の生徒として現れる彼女は、やがてアンパンマンという作品の未来を担う重要な役割を果たすことになります。

星子のモデルとなったのは、実在の越尾正子さんという女性でした。高校卒業後、趣味で続けていた茶道の稽古場で暢さん(のぶのモデル)と出会った彼女は、1992年からやなせさんの秘書として働き始めました。そして2013年のやなせさんの逝去後は、2014年から株式会社やなせスタジオの代表取締役として、アンパンマンの世界を守り続けているのです。

茶道という日本の伝統文化を通じて結ばれた縁は、まさに運命的なものでした。茶道の世界には「一期一会」という美しい教えがあります。その瞬間、その出会いは二度と同じものは訪れない。だからこそ、その時を大切にしなければならないという哲学です。星子とのぶの出会いも、まさにこの精神に基づいた特別なものだったのでしょう。

星子が早くからアンパンマンの魅力にほれ込むという設定には深い意味があります。多くの大人たちがアンパンマンを単なる子供向けのキャラクターとして見る中で、星子は その本質を理解していました。正義のあり方、愛すること、そして自分を犠牲にしてでも他者を救うという崇高な精神。これらのテーマが込められたアンパンマンの真価を、星子は敏感に感じ取っていたのです。

のぶに「嵩に似ている」と言われる場面は、物語の中でも特に印象深いシーンでした。これは単なる外見的な類似を指しているのではなく、精神的な共通点を表現していたのでしょう。嵩が持っていた純粋さ、創作への情熱、そして人を愛する優しい心。これらの資質を星子も同様に備えていたからこそ、のぶはそんな言葉を口にしたのかもしれません。

「純粋にアンパンマンを愛し、不器用でも地味でも揺るがない芯を持つ」という星子の人物像は、まさにアンパンマンという作品そのものの精神を体現しています。派手さはないかもしれません。目立たない存在かもしれません。しかし、その真摯な想いこそが、作品を長く愛され続けるものにしているのです。星子という人物を通じて、制作陣は「本当に大切なものは何か」というメッセージを伝えようとしているのでしょう。

やなせ夫妻の想いを受け継ぎ、次の世代へとアンパンマンを繋げていく役割は、決して軽いものではありません。創作者が亡くなった後も作品が生き続けるためには、その精神を深く理解し、大切に守り抜く人々の存在が不可欠です。星子は、まさにそうした重要な使命を担う人物として描かれています。

茶道の稽古を通じて育まれる精神性も、星子の人格形成に大きな影響を与えていたはずです。茶道では、相手を思いやる心、謙虚さ、そして美しいものを愛でる感性が重視されます。これらの価値観は、アンパンマンの世界観とも深く通じるものがあります。他者への思いやりを忘れず、常に謙虚でありながら、美しいものを大切にする心。星子がアンパンマンに惹かれたのも、こうした共通の価値観があったからかもしれません。

物語の終盤に登場する星子の存在は、希望の象徴でもあります。やなせ夫妻が築き上げてきたアンパンマンの世界は、彼らの死後も確実に受け継がれていく。そのことを象徴的に表現するための重要なキャラクターなのです。世代を超えて愛され続ける作品の背景には、必ずこうした人々の献身的な努力があります。

現実の越尾正子さんが株式会社やなせスタジオの代表取締役として活躍されている事実は、この物語の重要性を物語っています。フィクションの中の星子と、現実の越尾さん。二人に共通するのは、アンパンマンという作品への深い愛情と、それを守り抜こうとする強い意志です。茶道の稽古場での偶然の出会いが、やがて一つの企業を背負う重責へとつながっていく物語は、まさに現代の奇跡と呼べるでしょう。

星子という人物を通じて描かれているのは、「継承」の美しさです。創作者から次の世代へ、想いから想いへと受け継がれていく精神的な財産。それは単なるビジネスを超えた、人類共通の宝物なのかもしれません。星子が体現する献身的な愛は、アンパンマンという作品が持つ普遍的な価値を、次の世代へと確実に伝えていく原動力となるのです。

古川琴音の魅力と演技力〜朝ドラを彩る個性派女優の軌跡

28歳の古川琴音という女優は、現代の日本映画界・ドラマ界において独特の存在感を放つ人物です。美人というカテゴリーには収まりきらない、何か記憶に残るような印象を持つ不思議な魅力。それこそが、多くの視聴者の心に深く刻まれる彼女の最大の武器なのかもしれません。

古川琴音を初めて印象づけたのは、『この恋あたためますか』での森七菜のルームメイト役でした。個性的な中国人留学生を演じた彼女の姿は、まるで本物の留学生かと見紛うほどの自然さでした。変な日本語を使いこなし、視聴者を驚かせた演技力は、彼女の持つ天性の表現力を物語っていました。役に完全に没入し、その人物になりきってしまう能力こそが、古川琴音の演技の神髄なのです。

『エール』では二階堂ふみの娘役として登場し、ここでも変わった子という印象を残しました。「私!重い女になる!!」という宣言は、視聴者の記憶に強烈に焼き付いています。火曜サスペンス劇場のような文字演出まで施されたこのシーンは、古川琴音という女優の個性を象徴する名場面となりました。彼女の演技には、どこか謎めいた雰囲気があり、観る者の想像力をかき立てる力があります。

『海のはじまり』での目黒蓮の元恋人役も印象的でした。娘を残して亡くなったという設定で、すべて回想シーンでの登場でしたが、限られた出演時間の中でも確実に存在感を示しました。古川琴音の演技には、現実と幻想の境界線を曖昧にするような、独特の浮遊感があります。それが回想シーンという演出と見事に調和し、観る者の心に深い印象を残したのです。

彼女の演技力について語るとき、多くの人が「引き込まれる」という表現を使います。自然な演技から大河ドラマ風の重厚な演技まで、幅広い表現力を持つ古川琴音は、若手トップクラスの実力者として認識されています。『どうする家康』では武田の密偵役から鳥居元忠の妻への転身を演じ、伏見城で夫と討ち死にする場面では鬼気迫る演技を見せました。

古川琴音の魅力の一つは、ミステリアスな存在感です。相手の心まで見通すかのようなまなざしは、観る者に強い印象を残します。この視線の力こそが、彼女の演技を特別なものにしている要素の一つでしょう。表情だけで多くを語る能力は、演技者として非常に貴重な才能です。言葉に頼らず、内面の感情を表現する技術は、まさに職人的な域に達しています。

菅田将暉のMV「虹」での赤ちゃんを産む奥さん役では、また違った一面を見せました。音楽映像という短い時間の中で、母性の美しさと力強さを表現した彼女の演技は、多くの人の心を揺さぶりました。古川琴音は、どのような媒体であっても、その場に求められる感情を的確に表現する能力を持っています。

『あんぱん』での中尾星子役は、物語終盤の重要な役どころです。やなせ夫妻の想いを受け継ぎ、アンパンマンを次の世代へ繋げる役割を担う人物を演じることは、責任重大な仕事でもあります。古川琴音の持つ純粋さと内なる強さは、まさにこの役柄にふさわしい資質でしょう。

朝ドラヒロインを演じても十分な実力と存在感を持つ古川琴音が、脇役として登場することに対して「もったいない」という声も聞かれます。しかし、彼女にとってはどのような役柄であっても、そこに全力で取り組む姿勢こそが重要なのかもしれません。大きな役だから良い、小さな役だから劣るということではなく、与えられた役割の中でいかに輝けるかが、真の演技者としての証なのです。

古川琴音と趣里の区別がつかないという声も一時期ありましたが、それぞれが独自の個性を確立していく過程で、両者の違いは明確になってきました。同世代の女優として、互いに切磋琢磨しながら成長していく姿は、日本の演技界の未来への希望を感じさせます。

コントがはじまるでの演技、どうする家康での重厚な演技、そして明日待子での繊細な表現。古川琴音の演技の幅は、観る者を常に驚かせます。彼女の演技には計算された技巧よりも、役に対する真摯な向き合い方から生まれる自然さがあります。その真摯さこそが、観る者の心を打つ最大の要因なのでしょう。

古川琴音という女優の存在は、現代の映像作品において欠かせないものとなっています。岸井ゆきのと並んで、今のドラマ・映画界を支える重要な人材として位置づけられる彼女の今後の活躍が、ますます期待されています。

コメント