雨清水家の急激な凋落と経営危機

明治という新しい時代の荒波は、かつて繁栄を誇った雨清水家に容赦なく襲いかかっていました。織物工場を営む傳は、景気悪化による資金難に直面し、必死の金策に奔走する日々を送っていました。しかし、武士階級が消滅した新時代において、かつての信用や人脈は既に失われており、どこからも融資を受けることができません。心労が重なった傳はついに病に倒れ、家族は窮地に立たされることになりました。

妻のタエは、これまで女中たちに全てを任せきりで、襖さえ自分で開けたことがないという徹底した箱入り娘として生きてきました。女中に暇を出さざるを得なくなった今、生まれて初めて台所に立ち、夫のために粥を作ろうとしますが、釜に直接米を入れて焦がしてしまうという失敗を犯します。彼女の姿は、実生活から完全に切り離されて生きてきた武家の女性たちの悲劇を象徴的に表していました。

工場で働く女工たちにも不安が広がり、経営の先行きは全く見通せない状況でした。かつては地域の有力者として君臨していた雨清水家も、時代の変化という大きな波に飲み込まれ、急速にその立場を失いつつありました。長男は既に出奔し、次男は病で亡くなり、家業を支える人材さえも失われていました。明治維新という大変革は、多くの武家に繁栄をもたらす一方で、適応できない者たちには容赦のない没落をもたらしたのです。

特に深刻だったのは、単なる経済的困窮だけでなく、精神的な支えまでも失われていったことでした。武士としての誇りや格式といった価値観は、もはや何の意味も持たなくなり、むしろ新しい時代を生きる上での足かせとなっていました。傳の病状は家族に暗い影を落とし、これまで維持してきた体面さえも保てなくなっていく現実に、家族全員が打ちのめされていました。

銀二郎が直面する理不尽な武家の因習

松野家に婿入りした銀二郎は、想像を絶する苦境に立たされていました。朝から晩まで荷役という過酷な肉体労働に従事し、稼いだ賃金は全て松野家の借金返済に充てられるという日々。しかし、それだけでは済まされませんでした。舅である勘右衛門は、銀二郎に対して執拗なまでに「武士としての格」を求め続けたのです。剣術の稽古では、木刀の振り方一つにも「格の低さが滲み出ている」と罵倒され、松野家の跡取りとしての資質を疑われる始末でした。

実は銀二郎自身、実家の山根家でも同じような苦しみを味わっていました。貧しいにも関わらず武士の誇りにしがみつく父親の姿に嫌気がさし、一刻も早く家を出たいと願っていたのです。しかし運命の皮肉か、婿入り先の松野家は、山根家以上に時代錯誤的な武家意識に凝り固まっていました。借金まみれで長屋暮らしに転落してもなお、「格」という幻想にすがりつく勘右衛門の姿は、銀二郎にとって悪夢の再現でした。

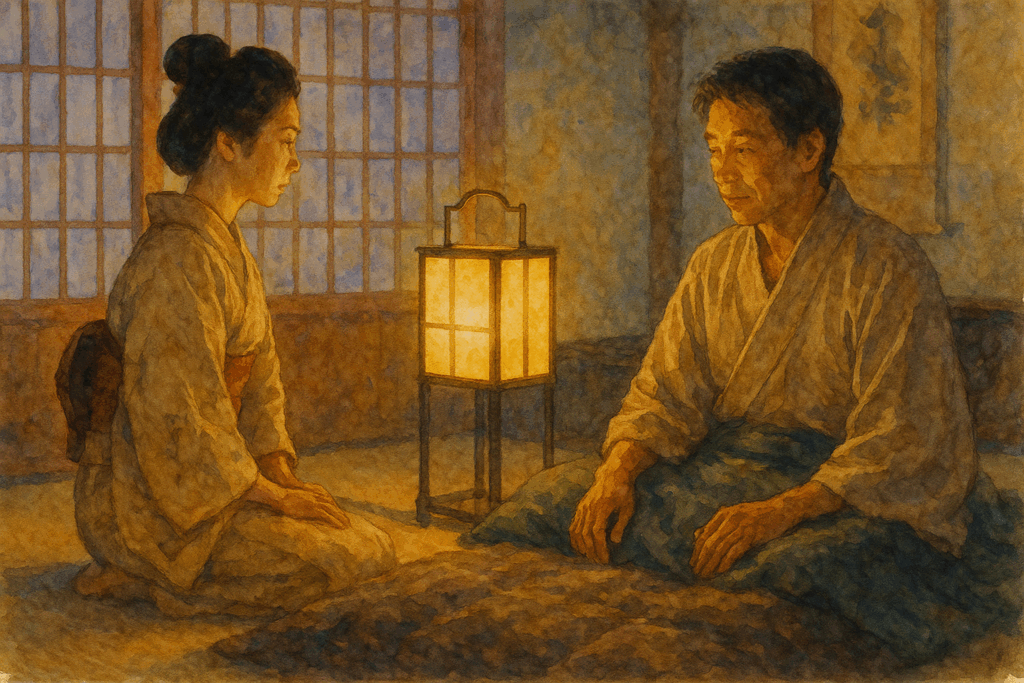

妻のトキとの関係にも暗い影が差し始めていました。宍道湖畔でのささやかな逢瀬でさえ、銀二郎は勘右衛門の言葉を思い出し、「もう少し離れてください。格が下がりますから」と口にしてしまいます。自分の存在価値を否定され続けた結果、銀二郎は次第に自己を卑下するようになり、精神的に追い詰められていきました。言いたいことを飲み込み、理不尽な仕打ちに耐え続ける日々は、まるで生きながらにして魂を殺されているようなものでした。

明治維新によって身分制度は廃止されたはずでしたが、松野家の中では依然として封建的な価値観が支配していました。銀二郎が必死に働いて借金を返済しているにも関わらず、その努力は全く評価されず、むしろ「格の低い者」として蔑まれ続けるという理不尽。視聴者からは「気の毒すぎる」「もう逃げていい」という同情の声が相次ぎ、銀二郎の忍耐がいつまで続くのか、誰もが固唾を飲んで見守る展開となっていました。

三之丞に突然託された重すぎる責任

雨清水家の三男として生まれた三之丞は、その存在さえも忘れられたかのような扱いを受けて育ちました。長男が跡取りとして大切に育てられる中、彼は本来なら幼少期に他家へ養子に出されるはずでした。しかし次男が早世したため、万が一の予備として家に残されただけの存在でした。父の傳からは名前すら忘れられているのではないかと感じるほど、日頃から関心を向けられることもなく、まるで透明人間のような扱いを受け続けてきたのです。

ところが傳が倒れた途端、状況は一変しました。長男は既に出奔し、次男は亡くなっている今、急遽工場の経営を任されることになったのです。しかし、これまで一切の説明も教育も受けてこなかった三之丞にとって、工場のことは何一つ分かりませんでした。女工たちから質問されても「ごめん、分からないんだ、何も」と答えるしかない情けない状況。それでも父からは「お前しかいない」という消極的な理由だけで責任を押し付けられ、途方に暮れるばかりでした。

板垣李光人が演じる三之丞の表情には、長年の疎外感と突然の重圧に押し潰されそうな苦悩が滲み出ていました。瞬きすらしているのかどうか分からないほど微動だにしない姿は、感情を殺して生きてきた彼の人生を物語っていました。工場で立ち尽くす三之丞の姿は、跡取りとして育てられなかった者が突然責任を負わされる理不尽さを象徴的に表現していました。

「押し付けないでくれ」という三之丞の叫びは、これまで溜め込んできた全ての感情が爆発した瞬間でした。必要とされてこなかった人間が、都合よく利用される時だけ思い出される。そんな扱いを受け続けてきた彼の心の傷は深く、視聴者からも「不憫すぎる」「可哀想」という声が相次ぎました。明治という激動の時代は、長男以外の男子にとっても過酷な運命を強いる時代だったのです。三之丞の苦悩は、家制度に縛られた多くの若者たちの代弁でもありました。

没落士族たちが抱える時代への不適応

明治維新という歴史的大転換は、武士階級という日本の支配層を一夜にして過去の遺物へと変えてしまいました。松野家も雨清水家も、かつては地域で一定の地位を保っていた武家でしたが、新しい時代の波に完全に取り残されていました。彼らが必死にしがみつく「格」や「武士の誇り」は、もはや社会では何の価値も持たない空虚な概念となっていたのです。勘右衛門が銀二郎に強要する武士としての振る舞いも、タエが家事一つできない現実も、すべては時代に適応できない没落士族の悲哀を物語っていました。

特に深刻だったのは、経済的基盤を完全に失いながらも、精神的には過去の栄光から抜け出せないという矛盾でした。借金に追われ、長屋暮らしを余儀なくされながらも、なお「格の高い武士」であることを要求する勘右衛門の姿は、滑稽でありながら同時に哀れでもありました。商売に失敗し、工場経営も行き詰まる雨清水家の傳も、結局は新しい時代のビジネスに適応できなかった元武士の典型例でした。

視聴者からは「没落してもプライドは捨てていないから厄介」「武士の時代は終わったのに」という声が相次ぎ、時代錯誤な価値観にしがみつく登場人物たちへの苛立ちが表明されました。しかし同時に、急激な社会変化の中で自己のアイデンティティを見失い、新しい生き方を見出せない人々への同情も寄せられていました。封建制度の崩壊は、単なる政治体制の変化ではなく、人々の生き方や価値観そのものを根底から覆す出来事だったのです。

物語は、西洋化が急速に進む明治日本で埋もれていった人々の姿を丁寧に描き出しています。彼らは決して悪人ではありませんが、時代の変化に対応する柔軟性を持てなかったがゆえに、苦境に陥っていきました。「日に日に世界が悪くなる」という主題歌の歌詞が示すように、変化についていけない者たちにとって、明治という新時代は決して明るい未来ではなく、むしろ自分たちの居場所を奪い続ける残酷な現実でした。没落士族たちの悲劇は、どんな時代にも起こりうる普遍的な問題を私たちに突きつけているのです。

コメント