千尋が歩む海軍少尉への道のり

京都帝国大学の法学部で学んでいた千尋が、なぜ海軍少尉の道を選んだのか。その背景には、当時の時代情勢と彼自身の強い意志がありました。帝大生という恵まれた立場にありながら、千尋は海軍予備学生に志願したのです。

千尋の選択は、決して軽はずみなものではありませんでした。京都帝国大学という最高学府で法律を学び、将来は弱い人々を守る正義の道を歩もうと考えていた彼にとって、軍隊への志願は人生の大きな転機となったのです。しかし、戦時下という特殊な状況の中で、多くの学生たちが同じような選択を迫られていました。学徒出陣という制度が始まり、理系だけでなく文系の学生も戦場に向かわなければならない時代だったのです。

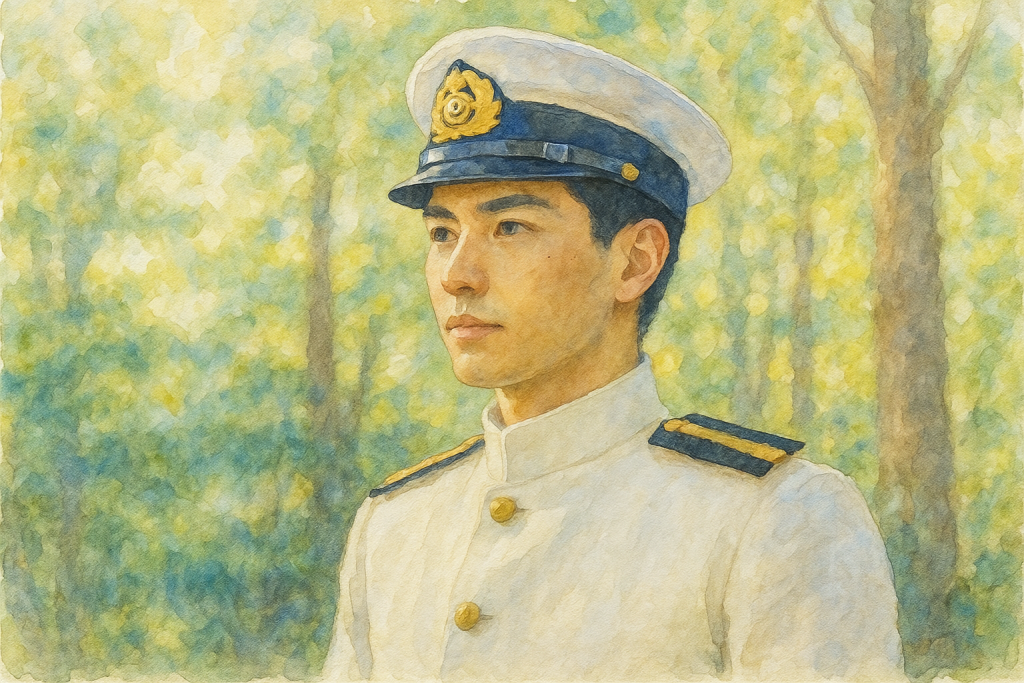

白い軍服に身を包んだ千尋の姿は、凛々しくも悲しげに映りました。海軍少尉として任官された彼の表情からは、かつての優しい笑顔は消え、代わりに覚悟を決めた男性の顔がそこにありました。「もう後戻りはできん」という彼の言葉は、自分の運命を受け入れた証でもありました。

兄である嵩との再会は、三年ぶりのことでした。小倉での待ち合わせで、千尋は佐世保から来たのです。差出人の欄には「佐世保局イ壱九 ウ八三 海軍少尉 柳井千尋」と記されていました。この肩書きが示すように、千尋はもはや学生ではなく、一人前の軍人として生きていかなければならない立場にいたのです。

海軍予備学生という制度は、戦時中の急激な将校需要に応えるため設けられたものでした。民間の大学や高等専門学校の学生を対象とし、短期間で士官を養成する仕組みだったのです。千尋のような帝大生であれば、初期訓練を終了すればすぐに少尉に任官されることになっていました。しかし、それは同時に最前線での任務を意味していたのです。

千尋が嵩に渡した古びた手帳には、どのような想いが込められていたのでしょうか。それは父親か養父から受け継いだものかもしれません。あるいは、千尋自身が大切にしてきた何かの記録だったのかもしれません。いずれにしても、その手帳が後に遺品となってしまう可能性を、千尋自身も理解していたに違いありません。

昭和19年という時期は、日本の戦況が急激に悪化していた頃でした。サイパン島が陥落し、マリアナ海戦でも日本海軍は壊滅的な打撃を受けていました。そのような状況下で海軍少尉となった千尋の運命は、既に決まっていたのかもしれません。フィリピン戦線やレイテ沖海戦など、過酷な戦場が彼を待ち受けていたのです。

それでも千尋は、自分の信念を貫こうとしていました。法律で弱い人を守りたいという初心は変わらず、今度は軍人として国を、そして大切な人々を守ろうとしていたのです。その覚悟の重さは、兄との再会の場面からも伝わってきました。優しかった弟の面影を残しながらも、もう甘えることのできない立場にいることを千尋は十分に理解していたのです。

古参兵たちの心境変化と軍隊の人間関係

軍隊という特殊な環境の中で繰り広げられる人間関係は、時として理解し難いものがあります。嵩を散々苦しめてきた古参兵の馬場や甲田が、突然態度を変えて酒を持参し、合格祝いをする姿は、多くの人に驚きを与えました。この急激な変化には、軍隊特有の階級社会という背景があったのです。

古参兵たちの暴力的な指導は、決して個人的な悪意から生まれたものではありませんでした。彼ら自身も、かつては新兵として同じような理不尽な扱いを受けてきたのです。軍隊では「上官の命令は絶対」という鉄則があり、先輩から後輩へと受け継がれる厳しい指導方法も、ある意味では伝統的な教育システムの一部だったのです。馬場が「もうワシは、下ば殴って憂さ晴らしするんはやめるばい」と言った言葉からは、彼なりの反省の気持ちが感じられました。

しかし、古参兵たちの態度変化の最も大きな理由は、嵩が乙種幹部候補生に合格したことでした。階級社会である軍隊では、たとえ後から入隊した者でも、上位の階級に就けば絶対的な権力を持つことになります。馬場や甲田は、将来自分たちの上官となる可能性の高い嵩に対して、今のうちに関係を修復しておこうという計算があったのかもしれません。

この手のひら返しとも言える行動は、現代でも珍しいことではありません。会社組織においても、後輩が昇進して上司になることが分かると、急に態度を変える人がいるものです。古参兵たちの行動は、人間の本能的な保身行動の表れでもあったのです。それでも、馬場が過去の暴力について謝罪したことは、彼なりの誠意の表れだったのかもしれません。

一方で、八木上等兵のような存在もありました。彼は「変わり者」と呼ばれながらも、一貫して自分の信念を貫いていました。出世よりもシャバに出ることを望み、嵩の試験受験を陰で支援したのも、彼なりの正義感からだったのでしょう。八木の「変わらんな」という言葉は、嵩の本質的な優しさを認めた言葉でもありました。

軍隊生活の中で、嵩は多くのことを学んでいました。暴力に屈しない強さ、理不尽に耐える忍耐力、そして人間の複雑さを理解する洞察力などです。古参兵たちとの酒盛りの場面では、嵩は彼らを責めることなく、素直に合格を祝ってもらっていました。この寛容さこそが、後のアンパンマン精神につながる優しさの源泉だったのかもしれません。

厩舎での不寝番という任務も、嵩にとっては成長の機会となりました。馬の世話をしながら試験勉強をし、時には居眠りをしてしまうという人間らしさも見せながら、それでも最終的には合格を勝ち取ったのです。この経験は、完璧ではない自分を受け入れながらも、目標に向かって努力し続けることの大切さを教えてくれました。

軍隊という厳格な組織の中でも、人間らしい温かさや思いやりは存在していました。古参兵たちの態度変化は確かに計算的な面もありましたが、それでも嵩の合格を心から祝ってくれる気持ちもあったのです。人間関係の複雑さと、それを乗り越えていく人間の強さを、この物語は静かに描いているのです。

昭和19年という時代の重みと戦況の変化

昭和19年という年は、日本の戦争史において決定的な転換点となった年でした。それまで続いていた戦勝気分は完全に消え去り、現実の厳しさが国民一人ひとりの生活に重くのしかかってきた時期だったのです。この年の夏、嵩が伍長に昇進し、千尋が海軍少尉として現れた頃には、もはや日本の敗戦は避けられない状況になっていました。

サイパン島の陥落は、日本本土が爆撃圏内に入ることを意味していました。マリアナ海戦では、日本が誇った空母部隊が壊滅的な打撃を受け、海軍力の優位性は完全に失われてしまいました。インパール作戦の失敗により、陸軍もまた深刻な損失を被っていたのです。このような状況下で、水木しげる先生も重傷を負うなど、多くの兵士たちが理不尽な犠牲を強いられていました。

フィリピンを失うことで、日本は南方からの重要な物資輸送ルートを断たれることになりました。石油、ゴム、食料など、戦争継続に必要不可欠な資源の供給が途絶え、国内では深刻な物資不足が始まっていました。この年から本格的に始まった本土空襲により、一般市民も戦争の恐怖を身近に感じるようになったのです。

特攻隊による自爆攻撃が初めて実行されたのも、この昭和19年のことでした。フィリピン戦線において、もはや通常の戦術では勝利の見込みがないと判断された日本軍は、究極の犠牲的精神を求めるようになったのです。一億玉砕、一億特攻というスローガンが叫ばれるようになり、国民全体が死を覚悟しなければならない状況に追い込まれていきました。

この時期の学徒出陣は、特に痛ましいものがありました。最初は理系学生が対象でしたが、やがて文系学生も戦場に送られるようになったのです。千尋のような帝大生たちも、学問の道を断たれて軍服に身を包むことになりました。彼らの多くは、十分な軍事訓練も受けないまま最前線に送られ、そこで命を落としていったのです。

昭和19年7月という具体的な時期設定は、物語により深刻な緊迫感をもたらしていました。この月以降、戦況はさらに悪化の一途をたどることになります。8月には対馬丸事件が起こり、疎開する児童や民間人1700名以上が犠牲となりました。12月には千尋が乗艦することになる駆逐艦呉竹が、バシー海峡で米潜水艦の魚雷により沈没することになるのです。

国内では、配給制度による食料不足が深刻化していました。人々は代用食でしのがなければならず、栄養失調に苦しむ人々が続出していました。やなせたかし先生が後に語った「人間何が辛いって腹が減ることが一番辛い」という言葉は、まさにこの時代の体験から生まれたものだったのです。

しかし、そのような絶望的な状況の中でも、人々は生きる希望を失わずにいました。嵩が乙種幹部候補生に合格したことや、のぶが次郎からの手紙を受け取ったことなど、小さな喜びや慰めが人々の心を支えていたのです。戦争という巨大な悲劇の中でも、人間らしい感情や絆は決して失われることがありませんでした。

昭和19年という年は、日本という国が最も苦しい選択を迫られた年でもありました。降伏か、それとも最後まで戦い抜くか。結果的に日本は後者を選び、翌年の8月まで戦争は続くことになります。その間に失われた多くの尊い命のことを思うと、この時代の重みを改めて感じずにはいられません。

次郎からの手紙に込められた想いと現実

のぶのもとに届いた次郎からの手紙は、戦時下の夫婦の絆を象徴する貴重な一通でした。「どうか明るく毎日を送って下さい」という優しい言葉の裏には、海の上で日々命の危険にさらされている次郎の深い愛情が込められていました。しかし、その手紙の最後に記された「残念ながら君の言っていた通りにはならないと」という一文は、のぶの心に重い不安を投げかけたのです。

次郎が船員として従事していた輸送任務は、昭和19年という時期において極めて危険なものでした。アメリカ軍の潜水艦による攻撃が激化し、日本の輸送船は次々と撃沈されていたのです。南方からの重要な物資を本土に運ぶ輸送船団は、常に敵の標的となっており、多くの船員たちが海の藻屑と消えていきました。次郎もまた、そのような過酷な現実の中で任務を続けていたのです。

のぶが次郎の出発時に「戦争が終わるのは日本が勝つ時だ」と言っていたことを、次郎は手紙の中で静かに否定していました。海の上で実際に戦況を目の当たりにしている次郎には、日本の敗戦が避けられないことが痛いほどよく分かっていたのです。僚船が次々と撃沈される様子を見ながら、彼は愛する妻に真実を伝えることの重さを感じていたに違いありません。

手紙の文面は検閲を意識して慎重に選ばれた言葉でした。戦時中は軍事機密に関わる内容や、戦意を削ぐような表現は厳しく制限されていたのです。それでも次郎は、のぶに現実を理解してもらいたいという想いから、遠回しな表現で真実を伝えようとしていました。「ここにいるとわかることがある」という言葉には、前線にいる者だけが知り得る戦況の厳しさが込められていたのです。

のぶが手紙を読む際の表情の変化は、彼女の心境の複雑さを物語っていました。夫からの手紙は本来であれば喜ばしいものであるはずなのに、その内容に含まれた暗い予感が彼女を不安にさせたのです。最後の一文を見つめるのぶの様子からは、言いようのない不安と恐怖が伝わってきました。愛する夫の身を案じる妻の心情が、そこには切実に表現されていたのです。

次郎の手紙に込められた「明るく毎日を送って下さい」という言葉は、自分がいない間ものぶに希望を失ってほしくないという切実な願いでした。戦況が厳しくなればなるほど、銃後を守る家族の精神的な支えが重要になってくるのです。次郎は自分の危険な状況を隠しながらも、のぶの心を支えようとする優しさを見せていました。

しかし、手紙の穏やかな文面とは裏腹に、次郎が置かれている状況は日増しに悪化していました。昭和19年という時期は、日本の海上輸送にとって最も危険な時期の一つだったのです。アメリカ軍の潜水艦戦術が洗練され、日本の輸送船団に対する攻撃は組織的かつ効果的に行われていました。次郎のような輸送船員たちは、まさに死と隣り合わせの任務を続けていたのです。

のぶが感じた「言いようのない不安」は、妻としての直感的な危機感の表れでもありました。愛する人の身に危険が迫っていることを、女性の鋭い感性で察知していたのかもしれません。次郎の手紙に込められた真意を理解しながらも、それを受け入れることの辛さが、のぶの表情に現れていたのです。この手紙が、もしかすると最後の便りになってしまうかもしれないという予感が、彼女の心を重くしていました。

コメント