釜じいが遺した最後のメッセージ「面白がって生きえ」

NHK連続テレビ小説「あんぱん」第79話で描かれた朝田釜次の最期は、まさに彼らしい温かくも力強いメッセージに満ちた感動的なものでした。石工として生涯を捧げてきた釜じいが、孫娘たちに遺した言葉は「面白がって生きえ」という、人生への深い愛情と希望に溢れたものでした。

釜じいは自らの人生を振り返りながら、「わしは石屋が性に合うちょった。やき、ずっーと面白がって働いてきたがじゃ。もう十分じゃ」と語りかけました。長年にわたって朝田石材店を支え、家族の大黒柱として歩んできた彼の言葉には、仕事への誇りと満足感が込められていました。石を削る音と共に生きてきた職人としての人生に、一片の悔いもないという清々しさが感じられたのです。

特に印象深かったのは、のぶに向けて語りかけた言葉でした。「のぶ、おまんを待ちゆう人がおったら、そこに向こうて走れ。おまんが助けたい人がおるがやったら、どればあ遠くても、走っていけ」という励ましの言葉は、孫娘の未来への深い愛情を物語っていました。転んでも間違えても構わない、それもすべて面白がって生きろという彼のメッセージは、戦後という混乱の時代を生きる若い世代への、何よりも力強いエールだったのです。

釜じいが三姉妹それぞれに向けた言葉も心に響きました。のぶには「うち、釜じいの孫でよかった。最高や」、蘭子には「うちも面白がって生きるき」、メイコには「うちが面白がって生きちゅう時は、歌いゆう時や」という返答を引き出し、それぞれの個性と夢を認め、背中を押してくれました。長年家族を支えてきた祖父の優しさと包容力が、この瞬間に結晶化したのです。

そして最後に、愛妻くらばあに向けて囁いた「ありがとにゃ」という感謝の言葉は、長年連れ添った夫婦の深い絆を表現していました。くらばあがふわっと微笑む姿からは、二人が築いてきた愛情溢れる日々が伝わってきました。家族への愛、仕事への誇り、そして人生への感謝を込めた釜じいの最期のメッセージは、視聴者の心に深く刻まれる名場面となったのです。

釜じいが遺した「面白がって生きえ」という言葉は、現代を生きる私たちにとっても大切な人生訓となりました。困難な時代であっても、失敗を恐れずに自分らしく生きることの大切さを、彼は身をもって教えてくれたのです。石工として、祖父として、夫として全うした釜じいの人生は、まさに「面白がって生きる」ことの素晴らしい手本だったのではないでしょうか。

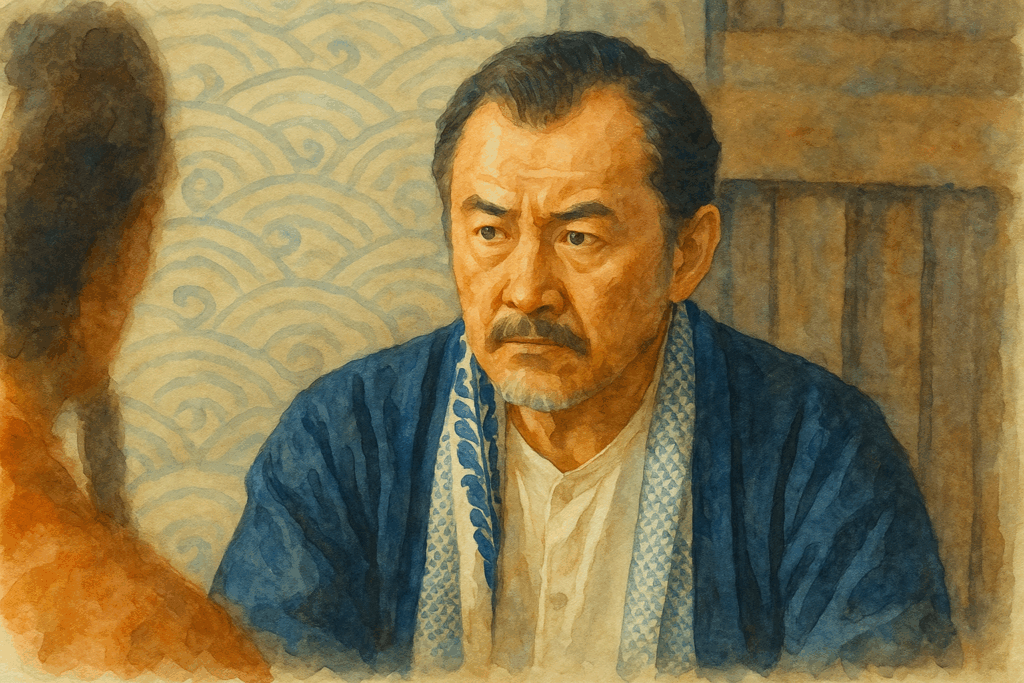

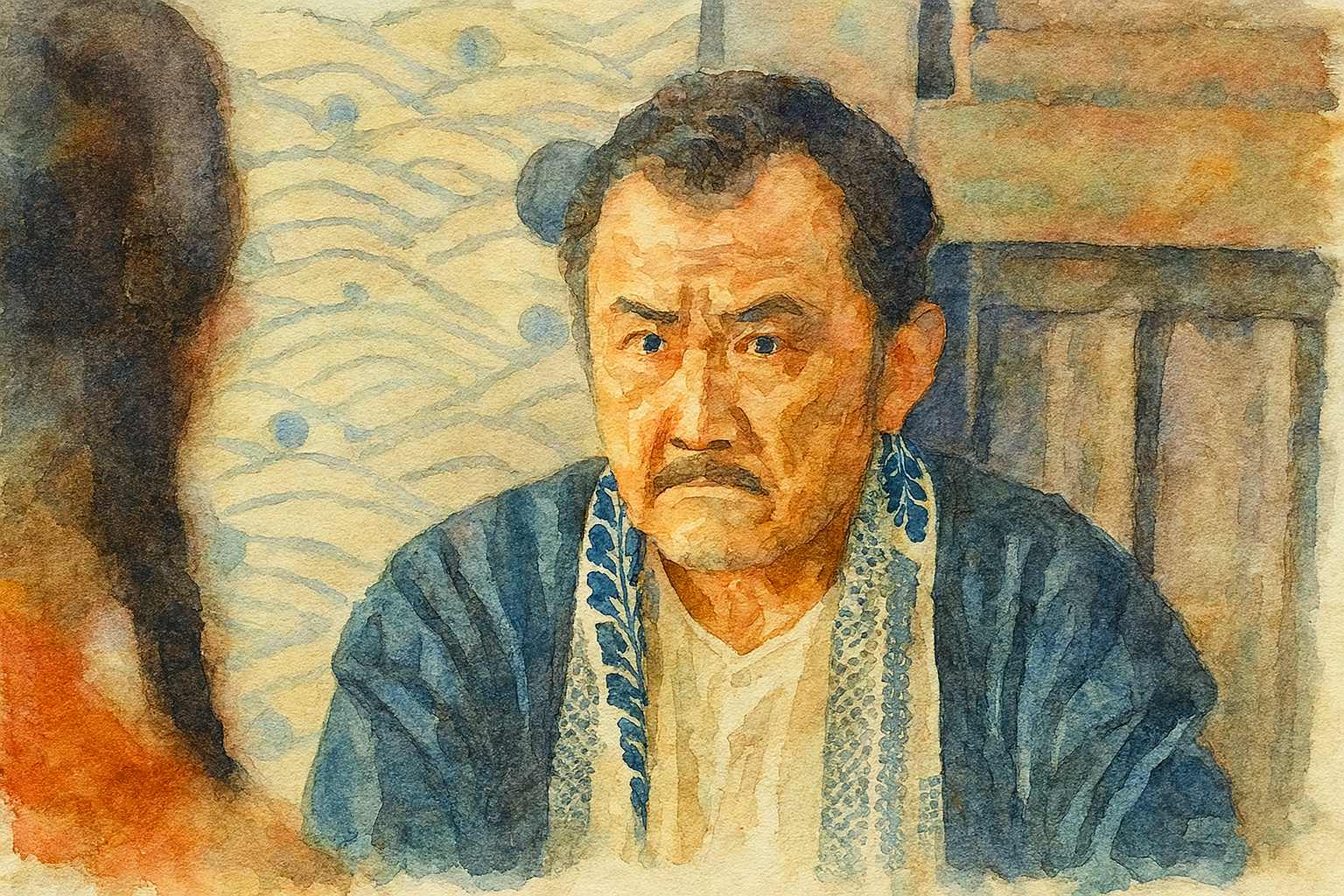

吉田鋼太郎が魅せた圧巻の演技力と釜次という役への想い

11年ぶりの朝ドラ出演となった吉田鋼太郎さんの演技は、まさに圧巻の一言に尽きるものでした。第79話での釜次の最期を演じる姿は、長年舞台で培ってきた表現力と、役への深い理解が見事に融合した名演技として、多くの視聴者の心を震わせました。

吉田鋼太郎さんの釜次には、舞台俳優ならではの力強さと繊細さが同居していました。のぶと教師になることについて対峙する場面では、朗々とした声で応戦する迫力ある演技を見せる一方で、豪の墓石を刻む場面では、家族の誰も見ていないところでの微細な仕草に釜次の内面の葛藤を表現していました。シェイクスピア作品やギリシア悲劇といった古典作品で鍛えられた演技力が、朝ドラという日常的な舞台でも存分に発揮されていたのです。

特に印象的だったのは、釜じいが「千尋くん」と呼んだラジオとの会話シーンでした。吉田鋼太郎さんは、ラジオを単なる機械としてではなく、亡き千尋への愛情を込めた相手として扱う演技を見せました。「千尋くん、つけてくれ」と語りかける声には、戦争で失った若い命への深い慈しみが込められており、視聴者の涙腺を刺激する不意打ちの名演技となりました。

釜次の最期のよさこい節を踊るシーンでは、吉田鋼太郎さんの舞台経験が光りました。結太郎の帽子をかぶり、袢纏を羽織った姿で踊る釜次は、まさに人生を全うした男の満足感と、これが最後という一抹の寂しさを同時に表現していました。制作統括の倉崎氏も「万感の表情を目の当たりにして、また泣けました」と語ったように、様々な感情が入り混じった複雑な心境を、踊りという身体表現を通して見事に伝えていました。

また、吉田鋼太郎さんの演技には、アドリブや自然な表現が多く含まれていました。台本では「置かれた結太郎の帽子を見つめている」だったシーンで、釜次が自らの意思で結太郎のソフト帽を愛おしそうに手に持ち、かぶるという演技は、演出担当の野口監督とのディスカッションから生まれたものでした。このような創造的な演技によって、釜次の心境の変化がより説得力を持って表現されたのです。

声の表現力も吉田鋼太郎さんの大きな魅力でした。普段は大きな声を出さない釜次でしたが、のぶとの対峙では負けないくらいの迫力ある声を響かせ、最期のよさこい節では美しい歌声を披露しました。舞台俳優として培われた発声力が、釜次というキャラクターに深みと説得力を与えていたのです。

視聴者からも「吉田鋼太郎さんの演技が圧巻」「流石の吉田鋼太郎劇場」「いい声で歌ってたな~」といった絶賛の声が続出しました。釜じいのキャラクターを通して、吉田鋼太郎さんは現代を生きる私たちに「面白がって生きる」ことの大切さを伝える、素晴らしいメッセンジャーとなったのです。66歳という年齢を重ねた今でも新たな挑戦を続ける吉田鋼太郎さん自身の生き方も、まさに「面白がって生きえ」という釜次の言葉を体現しているのかもしれません。

朝田家・三姉妹への愛情溢れる祖父の最期の言葉

朝田家の大黒柱として長年家族を支えてきた釜次が、三姉妹それぞれに向けて語りかけた最期の言葉は、深い愛情と理解に満ちた感動的なものでした。のぶ、蘭子、メイコという個性豊かな三人の孫娘たちを、釜じいは一人ひとりの特性を理解し、それぞれの夢と可能性を認めて背中を押してくれたのです。

戦前戦後の激動の時代を生き抜いてきた釜じいにとって、朝田家・三姉妹は何よりも大切な存在でした。父である結太郎を早くに亡くした三人の孫娘たちを、釜じいは父親代わりとなって見守り続けてきました。時には厳しく、時には優しく、常に家族の幸せを第一に考えて行動してきた釜じいの愛情が、最期の瞬間に結晶化したのです。

長女のぶに対する釜じいの言葉は、特に心に響くものでした。「のぶ、おまんを待ちゆう人がおったら、そこに向こうて走れ。おまんが助けたい人がおるがやったら、どればあ遠くても、走っていけ」という励ましは、孫娘の可能性を信じる祖父の深い愛情を表していました。教師になることに反対していた釜じいでしたが、最期には「女子こそ大志を抱きや」と語り、のぶの夢を後押ししてくれました。転んでも間違えても構わない、なりふり構わず走れという言葉には、人生経験豊富な釜じいならではの包容力が感じられました。

次女の蘭子に対しても、釜じいは温かい眼差しを向けていました。豪のことを今も忘れられず、一番朝田家に縛られていそうな蘭子が「うちも面白がって生きるき」と答えたことは、釜じいにとって大きな喜びだったに違いありません。郵便局での仕事を頑張り、家族を支えてきた蘭子の努力を釜じいは誰よりも理解していたからこそ、彼女の新しい人生への一歩を心から応援していたのです。

三女のメイコに対する釜じいの愛情も深いものがありました。「うちが面白がって生きちゅう時は、歌いゆう時や」というメイコの言葉を聞いた釜じいは、孫娘の歌声を心から愛していました。「おまんらの『よさこい節』が聴きとうなった」と最期にリクエストした釜じいの想いには、三姉妹それぞれの個性を愛し、認めてきた祖父の深い愛情が込められていました。

朝田家・三姉妹が歌うよさこい節を聞きながら、釜じいは人生最後の時間を過ごしました。三人の美しい歌声と手拍子に包まれながら、「ありがとにゃ」と愛妻くらばあに感謝を伝える釜じいの姿は、家族の絆の深さを物語っていました。戦争という困難な時代を乗り越え、家族一丸となって歩んできた朝田家の歴史が、この瞬間に集約されていたのです。

釜じいが三姉妹に遺した「面白がって生きえ」というメッセージは、それぞれの人生への深い理解と愛情から生まれたものでした。のぶの探究心、蘭子の責任感、メイコの表現力を認め、それぞれが自分らしく生きることを願った釜じいの言葉は、朝田家・三姉妹にとって生涯の宝物となったことでしょう。家族への愛情を最期まで貫いた釜じいの姿は、現代の私たちにとっても家族の大切さを改めて教えてくれる、かけがえのない贈り物だったのです。

結太郎の帽子に込められた父から息子、そして孫への想い

朝田家に大切に保管されてきた結太郎のソフト帽は、単なる形見の品を超えた深い意味を持つ象徴的な存在でした。釜次が最期の時に自らの意思でその帽子をかぶったとき、父から息子へ、そして息子から孫娘たちへと受け継がれる愛情と想いが、この一つの帽子に込められていることが明らかになったのです。

結太郎の帽子が初めて物語に登場したのは、のぶが師範学校への進学を直訴した第13回でした。釜次が「いかんいかんいかん!嫁に行きそびれるに決まっちゅう!」と反対する中、蘭子が「お姉ちゃんの夢はうちの夢や」と説得し、結太郎の帽子をかぶって「お父ちゃんの代わりに、うちもお願いします」と懇願したのです。最後にはメイコが釜次にその帽子をかぶせ、家族の絆と愛情を表現する重要なアイテムとなりました。

この帽子には、結太郎が生前抱いていた進歩的な考えが宿っていました。「女子も大志を抱け」という結太郎の言葉は、当時としては革新的な思想でした。戦前の保守的な価値観の中で、女性の教育や社会進出を支持する結太郎の考えは、時代を先取りしたものだったのです。釜次が最期にその帽子をかぶったとき、息子の想いも合わさって彼の言葉に説得力が増し、釜次自身の考え方も変化したことが表現されました。

第79話で釜次が結太郎の帽子に向かって語りかけるシーンは、特に印象深いものでした。台本では「置かれた結太郎の帽子を見つめている」だったところを、吉田鋼太郎さんの演技によって、釜次が帽子を愛おしそうに手に持ち、自らかぶるという表現に変わりました。この瞬間、釜次は息子の結太郎と対話し、のぶたちの成長を報告していたのです。戦中までののぶの頑張りを息子に伝え、その想いを受け取った釜次が、今度は結太郎の代弁者として孫娘たちに語りかけたのでした。

結太郎の帽子をかぶった釜次の言葉は、まさに父と息子の想いが一体となったメッセージでした。「女子こそ大志を抱きや」「面白がって生きえ」という言葉には、結太郎の進歩的な思想と釜次の人生経験が融合していました。帽子をかぶることによって、時代を超えて受け継がれる家族の愛情と理想が表現されたのです。

最期のよさこい節を踊るシーンでも、釜次は結太郎の帽子をかぶっていました。袢纏を羽織り、帽子をかぶった釜次の姿は、息子との再会を予感させる幻想的な美しさに満ちていました。石を削る音が聞こえる中、釜次は結太郎や豪といった先立った家族たちに迎えられているかのようでした。帽子は、生者と死者を繋ぐ架け橋の役割も果たしていたのです。

結太郎の帽子は、朝田家の家族愛の象徴でもありました。父親を早くに亡くしたのぶたちにとって、その帽子は父の愛情を感じられる大切な形見でした。釜次がその帽子をかぶって語りかけた言葉は、結太郎からの愛情も込められた特別なメッセージとなったのです。三姉妹にとって、祖父と父の両方からの愛情を感じられる、かけがえのない瞬間でした。

制作統括の倉崎氏が「『結太郎の帽子をかぶり、袢纏を着て、よさこい節を踊っている釜次』というト書きを読んだ時には涙が出ました」と語ったように、結太郎の帽子は物語の中で特別な意味を持つアイテムでした。一つの帽子に込められた家族の愛情、時代を超えた想い、そして未来への希望が、視聴者の心に深く刻まれる感動的な場面を生み出したのです。結太郎の帽子は、朝田家の絆と愛情を象徴する、永遠の宝物となったのでした。

コメント