アンパンマンの声に込められた愛と勇気の物語

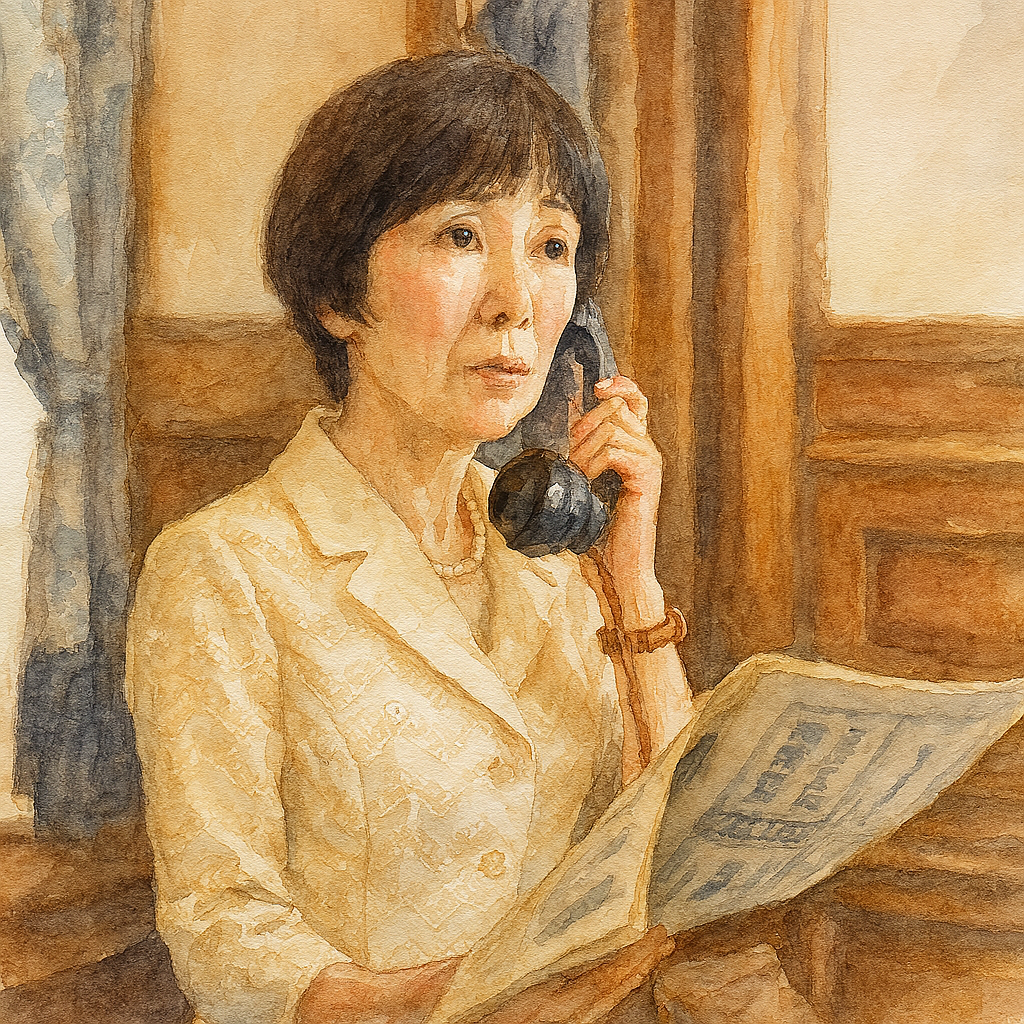

戸田恵子さんの声が電話越しに響く瞬間、視聴者の心には特別な感情が湧き上がります。その声は、長年にわたって子どもたちに愛され続けてきたアンパンマンの声そのものだからです。編集部に響く鉄子の声を聞きながら、多くの人が懐かしさと温かさを感じていることでしょう。

この朝ドラ「あんぱん」では、アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと小松暢さんの物語が丁寧に描かれています。戸田恵子さんが演じる薪鉄子という役柄は、のぶの才能を見抜き、東京での新たな挑戦へと導く重要な人物として描かれています。彼女の声には、困窮した人々を救いたいという強い意志と、優秀な人材への期待が込められているのです。

戦後復興の時代において、鉄子のような女性が果たした役割は計り知れません。戦争によって多くのものを失った人々の中で、希望の光となる存在として活動していた女性たちがいました。鉄子の言葉一つ一つには、そんな時代を生き抜いた強さと優しさが表れています。のぶの記事を絶賛し、彼女の才能を認める鉄子の姿勢は、まさに次世代への愛情そのものなのです。

アンパンマンの声として親しまれてきた戸田恵子さんが、この物語の中で重要な役割を演じることの意味は深いものがあります。アンパンマンが体現する「正義」や「愛」、そして「勇気」といった価値観は、まさにこの時代を生きた人々が大切にしていたものでもあります。戦争という過酷な体験を経て、人々は真の正義とは何かを問い続けました。

鉄子がのぶに示した道は、単なる仕事の紹介ではありません。それは、困っている人々のために自分の能力を活かし、社会に貢献するという崇高な使命への招待でした。のぶの記事に感動した鉄子の心には、同じ志を持つ仲間への深い共感があったのです。そして、その声に込められた想いは、まさにアンパンマンが子どもたちに伝え続けてきたメッセージと重なります。

愛と勇気を持って生きることの大切さ、そして困っている人を見過ごすことのできない優しい心。これらの価値観は、戦後復興期を生きた人々によって育まれ、やがてアンパンマンという永遠のヒーローとして結実することになるのです。戸田恵子さんの声を通じて、私たちはその源流に触れることができるのです。

釜次が遺した言葉と朝田家の絆

釜次の咳が響く度に、朝田家の皆の心には不安が募ります。石屋として長年家族を支えてきた頼もしい存在が、ついにその身体の限界を迎えようとしているのです。吉田鋼太郎さんが演じる釜次は、戦前から戦後という激動の時代を生き抜き、家族への深い愛情を注ぎ続けてきた男性として描かれています。

「面白がって生きえ」という言葉が、釜次の最期の教えとなるのではないかと多くの視聴者が予感しています。この言葉には、戦争という過酷な体験を経てもなお、人生を前向きに捉えることの大切さが込められているのでしょう。釜次が孫たちに伝えたかったのは、どんな困難に直面しても、人生を楽しみ、面白がることを忘れてはいけないということなのです。

月刊くじらの表紙を三度も読み返す釜次の姿は、のぶへの深い愛情を物語っています。自分の孫が書いた記事への誇らしさと、そして彼女の才能への確信が、その行動に表れているのです。嵩の四コマ漫画「ミス高知」について「けしからんにゃ」と言いながらも、実は嬉しそうにしている釜次の表情からは、家族への温かい愛情が溢れています。

釜次が結太郎の帽子を手にする場面は、特に心に残る重要な瞬間です。早くに亡くなった息子への想いを胸に、残された家族への最後のメッセージを伝えようとする父親の姿がそこにあります。結太郎が生きていたら、きっと釜次と同じように家族を愛し、そして孫たちの成長を見守っていたことでしょう。その帽子には、三世代にわたる男性たちの愛情が込められているのです。

朝田家の女性たちもまた、釜次の存在がどれほど大きなものであったかを改めて実感しています。羽多子やくら、そして孫娘たちにとって、釜次は単なる家族の一員ではなく、家全体を支える柱のような存在でした。蘭子が郵便局を解雇された今、経済的な不安も増している中で、釜次の病気は家族にとって二重の試練となっているのです。

しかし、釜次が家族に残そうとしているのは、悲しみや不安ではありません。それは、どんな状況でも希望を失わず、お互いを支え合いながら生きていくことの大切さです。石屋として黙々と働き続けてきた釜次の背中から、家族は多くのことを学んできました。その教えは、釜次が旅立った後も、朝田家の絆として受け継がれていくことでしょう。

戦争で多くのものを失った時代にあって、家族の愛だけは失われることがありませんでした。釜次の生き様は、そんな時代の家族愛の象徴として、私たちの心に深く刻まれているのです。

のぶの選択と東京への想い

今田美桜さんが演じるのぶの心の中には、相反する感情が渦巻いています。鉄子からの誘いは、記者としての彼女の才能を認められた証拠であり、同時に新たな人生への扉でもあります。しかし、高知新報への恩義と家族への責任感が、その一歩を踏み出すことを躊躇させているのです。

東京という大都市は、戦後復興期の若者たちにとって夢と希望の象徴でした。文化や情報の中心地であり、自分の能力を存分に発揮できる場所として多くの人々が憧れを抱いていたのです。のぶもまた、記者としてより大きな仕事に携わりたいという想いを心の奥底に抱いているに違いありません。困窮した人々を救うという使命に共感する気持ちも、確実に芽生えているのです。

メイコとの会話の中で語られた「戦争がなかったら」という言葉は、のぶの心に深く響きました。原菜乃華さんが演じるメイコの「防空壕ばかり掘ってた青春」という切ない告白は、戦争によって奪われた時間への悔しさを表しています。その言葉を聞いたのぶは、自分たちの世代が背負うべき責任について考えを深めたことでしょう。失われた青春を取り戻すことはできないけれど、これからの人生を充実させることはできるのです。

高知新報での日々は、のぶにとって記者としての基礎を築く大切な時間でした。地方紙で培った人との繋がりや、地域に根ざした報道の意義を理解したからこそ、簡単に恩を忘れることはできません。東海林編集長をはじめとする職場の仲間たちとの絆も、のぶにとっては何物にも代えがたい財産となっているのです。立ち聞きしていた嵩の安堵の表情からも、のぶの存在がどれほど周囲の人々に愛されているかが伝わってきます。

蘭子の失業という新たな問題も、のぶの決断を複雑にしています。河合優実さんが演じる蘭子は、いつも家族のことを第一に考える優しい女性です。そんな妹が困難な状況に置かれている今、姉としてのぶは家族を支える責任を強く感じているのです。朝田家の経済的な支柱として、のぶの存在はますます重要になっているのかもしれません。

しかし、のぶの心の奥には、記者としてより大きな社会貢献をしたいという情熱が燃え続けています。八木おじさんについての記事を書いたときの充実感や、困っている人々の役に立てたという実感は、のぶにとって何にも代えがたい喜びでした。鉄子の誘いは、そんなのぶの想いを現実のものにする絶好の機会なのです。

家族への愛情と自分の夢、地域への恩義と社会への貢献。これらの間で揺れ動くのぶの心境は、多くの現代女性にも通じる普遍的な悩みでもあります。最終的にのぶがどのような選択をするのか、その決断には彼女の人生観と価値観が如実に表れることでしょう。

月刊くじらから高知新報へ受け継がれる志

月刊くじらという雑誌の表紙を飾ったのぶの記事は、単なる一つの作品を超えた深い意味を持っています。津田健次郎さんが演じる東海林編集長の困惑した表情の裏には、優秀な部下を失うかもしれないという不安と、同時にのぶの才能が正当に評価されたことへの複雑な喜びが込められているのです。地方紙で育った記者が全国規模の雑誌で認められるということは、高知新報にとっても誇らしい出来事なのです。

高知新報という地方紙が果たしてきた役割は、決して小さなものではありません。地域に根ざした報道を通じて、人々の暮らしに寄り添い、社会の問題を明らかにし、希望の光を届け続けてきました。のぶが書いた八木おじさんについての記事も、まさにそうした地方紙の持つ力を象徴するものでした。戦災孤児たちに食事を提供し、教育を施し、愛情を注ぐ一人の男性の姿を丁寧に描いたその記事は、読者の心を深く動かしたのです。

戦後復興期における報道の意義は、現代とは比較にならないほど重大でした。正確な情報を伝えることで人々の不安を和らげ、希望を与えることができる報道は、まさに社会の礎となる仕事だったのです。のぶの記事が月刊くじらで高く評価されたことは、地方から発信される真実の力が全国に届いたということを意味しています。

鉄子の誘いを受けて悩むのぶの姿を見ながら、編集部の仲間たちもまた複雑な心境を抱えています。岩清水をはじめとする同僚たちは、のぶの才能を誰よりも近くで見てきました。彼女が去ることへの寂しさと、より大きな舞台で活躍してほしいという願いが交錯しているのです。琴子さんのような先輩記者たちは、自分たちが経験してきた戦争の記憶を胸に、次の世代により良い社会を託したいという想いを抱いているでしょう。

高知新報で培われた取材力と文章力は、のぶにとって何物にも代えがたい財産となっています。地域の人々との信頼関係を築きながら、真実を追求する姿勢を学んだことで、のぶは記者としての基盤を固めることができたのです。東海林編集長の指導の下で経験した数々の取材は、のぶの人間性を豊かにし、社会への洞察力を深めました。

月刊くじらという全国誌での評価は、のぶの記者としての可能性を示すものでもあります。地方紙で磨かれた感性と技術が、より大きな舞台でも通用することが証明されたのです。しかし同時に、その成功の根底には高知新報での経験があることも忘れてはなりません。地域に密着した報道の経験があったからこそ、人の心に響く記事を書くことができたのです。

報道という仕事に込められた使命感は、時代を超えて受け継がれていきます。戦後復興期の記者たちが抱いていた「社会をより良くしたい」という想いは、現代の報道にも脈々と流れ続けているのです。のぶが最終的にどのような道を選ぶにせよ、高知新報で学んだ志は、彼女の記者人生の指針となり続けることでしょう。

コメント