六原永輔という個性的なキャラクターの魅力と演技力

藤堂日向さんが演じる六原永輔という人物は、視聴者に強烈な印象を残す存在として描かれています。この独特な雰囲気を持つキャラクターは、物語の中で重要な転換点をもたらす役割を担っているのです。

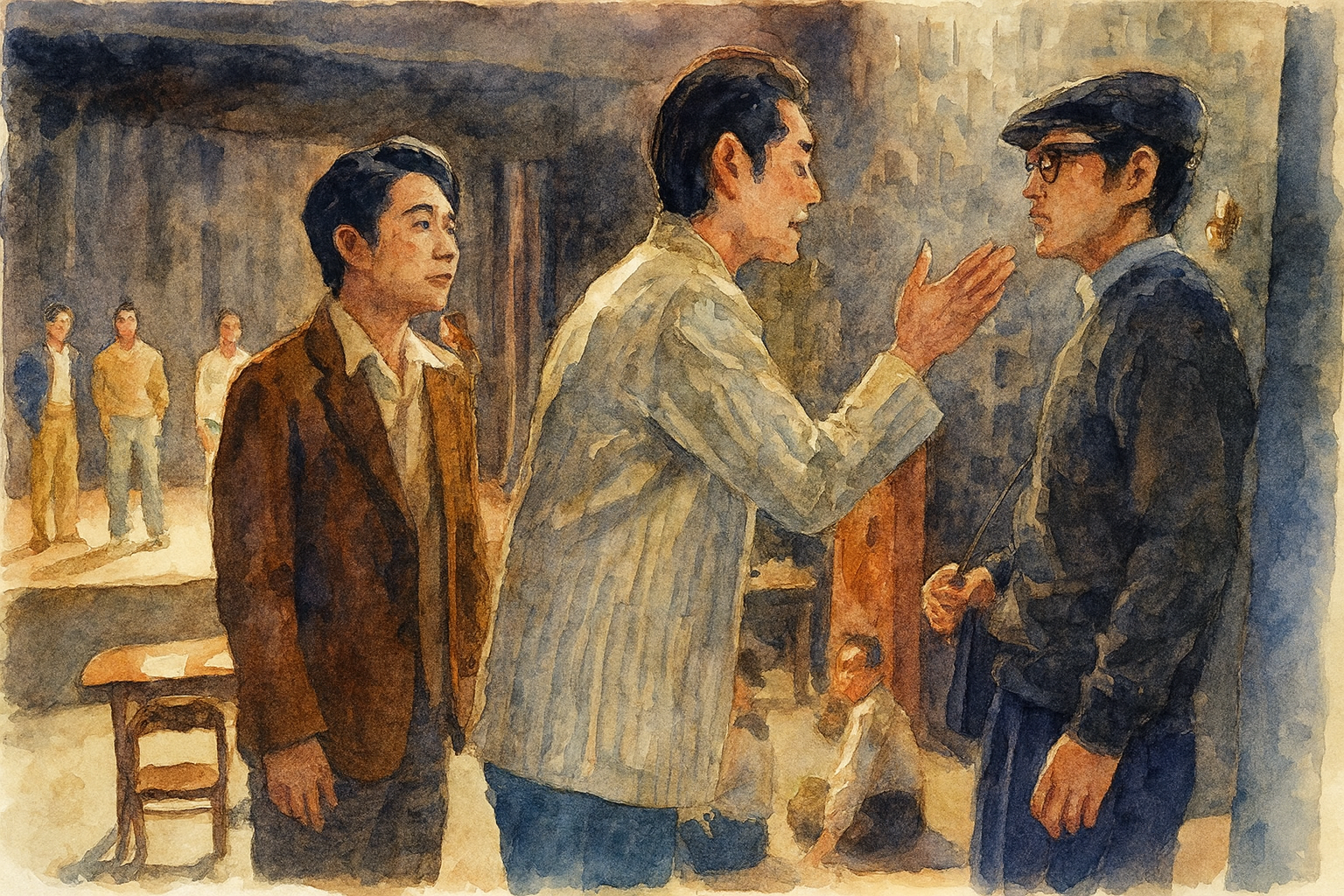

六原永輔の最も印象的な特徴は、その予測不可能な言動と圧倒的な存在感でしょう。柳井家を初めて訪れた際、嵩に会うこともなく舞台美術のオファーを即決してしまう大胆さには、視聴者も驚かされました。「奥様がこれほど素晴らしい方なら、ご主人も間違いないでしょう」という独断的な判断は、常識では考えられない発想です。しかし、この突拍子もない行動こそが、六原永輔という人物の核心を表現しているのかもしれません。

演技面において、藤堂日向さんは実在の人物の特徴を見事に捉えています。舌足らずな話し方や、相手との距離感を気にしない接し方など、細かな演技の積み重ねが説得力のあるキャラクターを生み出しています。稽古場で嵩の目の前に突然現れ、至近距離でじっと見つめるシーンは、六原永輔の型破りな性格を象徴的に表現していました。

この人物が物語に登場することで、嵩の人生に新たな風が吹き込まれることになります。売れない漫画家として停滞していた嵩にとって、六原永輔との出会いは大きな転機となる可能性を秘めています。変わり者同士の化学反応が、どのような創作活動を生み出すのか、今後の展開が非常に楽しみです。

六原永輔というキャラクターは、単なる脇役を超えた存在として物語を牽引しています。その個性的な魅力と藤堂日向さんの巧みな演技力が相まって、視聴者の心に深く刻まれる印象的な人物像が完成しているのです。この出会いが嵩の創作活動にどのような影響を与えるのか、物語の行方に大きな期待が寄せられています。

永六輔の人物像を現代に蘇らせる藤堂日向の表現力

藤堂日向さんによる永六輔さんの再現は、多くの視聴者から驚嘆の声を集めています。実在の人物をモデルにした演技は非常に困難な挑戦ですが、藤堂さんは見事にその難題をクリアしているのです。

永六輔さんといえば、「上を向いて歩こう」や「見上げてごらん夜の星を」などの名曲を生み出した偉大な作詞家として知られています。しかし、藤堂さんが表現しているのは単なる職業的な側面だけではありません。永六輔さんの持つ独特な人間性や、その場の空気を一変させてしまう圧倒的な個性までも丁寧に再現しているのです。

特に印象的なのは、声の出し方や話し方の特徴です。視聴者からは「声まで似ている」「音声だけ聞いていると永六輔さんそのもの」という感想が寄せられており、藤堂さんの研究の深さがうかがえます。舌の短い感じの話し方や、相手のペースを気にせずに自分の世界に引き込んでしまう独特なコミュニケーションスタイルも見事に表現されています。

永六輔さんは生前、黒柳徹子さんとの番組でも印象的な存在感を発揮していました。徹子の部屋に出演した際には、通常は司会者である黒柳さんが物静かになってしまうほど、永六輔さんが独壇場で話し続けていたというエピソードがあります。藤堂さんの演技からは、そのような圧倒的な存在感と、周囲を巻き込む力強いエネルギーが感じられます。

また、永六輔さんの持つ天才的な発想力と、時として理解しがたい行動パターンも丁寧に描写されています。常識にとらわれない自由な発想と、それを実行に移してしまう行動力は、まさに永六輔さんらしい特徴といえるでしょう。藤堂さんはこうした複雑な人物像を、決して誇張することなく、自然な形で表現しているのです。

この再現度の高さは、永六輔さんを知る世代の視聴者にとって懐かしい記憶を呼び起こすものとなっています。同時に、永六輔さんを知らない若い世代にとっては、昭和を代表する文化人の魅力を知る貴重な機会となっているのです。藤堂日向さんの表現力により、永六輔さんの人物像が現代に鮮やかに蘇っているのです。

舞台美術という新たな挑戦が嵩に与える影響

嵩にとって舞台美術の仕事は、これまでの漫画家としての活動とは全く異なる新たな挑戦となりました。7年間売れない漫画家として苦悩し続けてきた嵩にとって、この機会は人生の大きな転換点になる可能性を秘めています。

当初、嵩は六原永輔の独特な雰囲気に圧倒され、自信を失いかけていました。稽古場を訪れた際の戸惑いぶりからは、これまでの嵩らしい内向的な性格がよく表れています。しかし、のぶの「たっすいがーはいかん」という温かい励ましにより、嵩は新たな道に足を踏み出すことを決意したのです。

舞台美術という分野は、嵩の持つ創作能力を新しい形で発揮できる場となります。これまで漫画という平面的な表現に限定されていた嵩の才能が、立体的で総合的な芸術表現へと広がっていくのです。絵コンテを描き上げる嵩の姿からは、久しぶりに創作への情熱を感じることができました。

六原永輔から「イメージは嵩に一任する」と言われたことで、嵩は自分の創造性を最大限に発揮する機会を得ました。これは売れない漫画家として自信を失いかけていた嵩にとって、大きな意味を持つ変化です。他人の指示に従うのではなく、自分のアイデアで作品を創り上げる喜びを再発見できたのです。

愚痴りながらもせっせと絵コンテを描き上げる嵩を見て、のぶが「楽しそう」と言ったのは非常に印象的でした。健ちゃんからは「漫画の話をしていても全然楽しそうじゃない」と指摘されていた嵩が、舞台美術の仕事には生き生きとした表情を見せているのです。この変化は、嵩が本当に求めていた創作活動の形を見つけたことを示しています。

通し稽古後に細かく修正を加えていく六原永輔の完璧主義的な姿勢に、嵩は圧倒されながらも多くのことを学んでいます。妥協を許さない創作態度や、作品に対する真摯な向き合い方は、これまでの嵩にはなかった新しい視点をもたらしているのです。

この舞台美術の経験は、嵩の人生観そのものを変える可能性を持っています。売れない漫画家として停滞していた日々から抜け出し、新たな創作分野での成功を通じて、嵩は本来の才能を開花させていくことでしょう。この挑戦が、やがてアンパンマンという不朽の作品へとつながる創作の原点となるのかもしれません。

蘭子の成長と辛口コメントが物語に与える彩り

7年という歳月を経て、蘭子は物語の中で最も目覚ましい成長を遂げたキャラクターの一人として描かれています。会社勤めをしながら映画雑誌への投稿を続け、ついには連載を獲得するまでになった蘭子の努力と才能は、視聴者に深い印象を与えています。

蘭子の最大の魅力は、その鋭い観察眼と率直な物言いです。六原永輔が嵩に会うことなく舞台美術のオファーを即決した際の「随分、適当ですねぇ」というツッコミは、場の空気を一変させる絶妙なタイミングでした。このコメントは視聴者が感じていた疑問を代弁するものであり、蘭子の持つ冷静な判断力を如実に表しています。

河合優実さんの演技も年月の経過を見事に表現しています。以前よりも早口になった話し方や、自信に満ちた立ち振る舞いからは、東京での生活を通じて培われた新しい蘭子の一面が見て取れます。田舎にいた頃の素朴な少女から、都会で活躍する知的な女性へと変貌を遂げた蘭子の成長ぶりは、時代の変化を象徴的に表現しているのです。

映画評論家としての蘭子の活動は、戦後復興期の文化的発展を背景にしています。辛口の映画評が人気を博しているという設定は、当時の日本社会における娯楽文化の成熟と、それを批評する知識人層の台頭を表現しています。蘭子はこうした時代の流れの中で、自分の才能を見つけ、それを社会で活かす道を切り開いたのです。

蘭子と嵩の関係性も興味深い変化を見せています。素人投稿から連載獲得まで上り詰めた蘭子の成功は、いまだ売れない漫画家として苦悩する嵩に対する無言のメッセージとなっています。「入賞歴も学歴もない私でも素人投稿からここまできた」という事実は、嵩に新たな戦い方があることを示唆しているのです。

また、蘭子の人を見る目の確かさも物語の重要な要素となっています。六原永輔と嵩の相性の悪さを瞬時に見抜いた蘭子の洞察力は、これまでも数々の場面で発揮されてきました。この鋭い観察眼は、物語の展開を予測し、登場人物たちの関係性を客観的に分析する役割を果たしています。

蘭子の存在は、物語に現実的な視点と批評的な要素をもたらしています。夢を追いかける登場人物たちの中にあって、蘭子は冷静かつ建設的な意見を提供する貴重な存在なのです。彼女の辛口コメントと成長の軌跡は、物語全体に深みと多様性を与える重要な彩りとなっているのです。

コメント