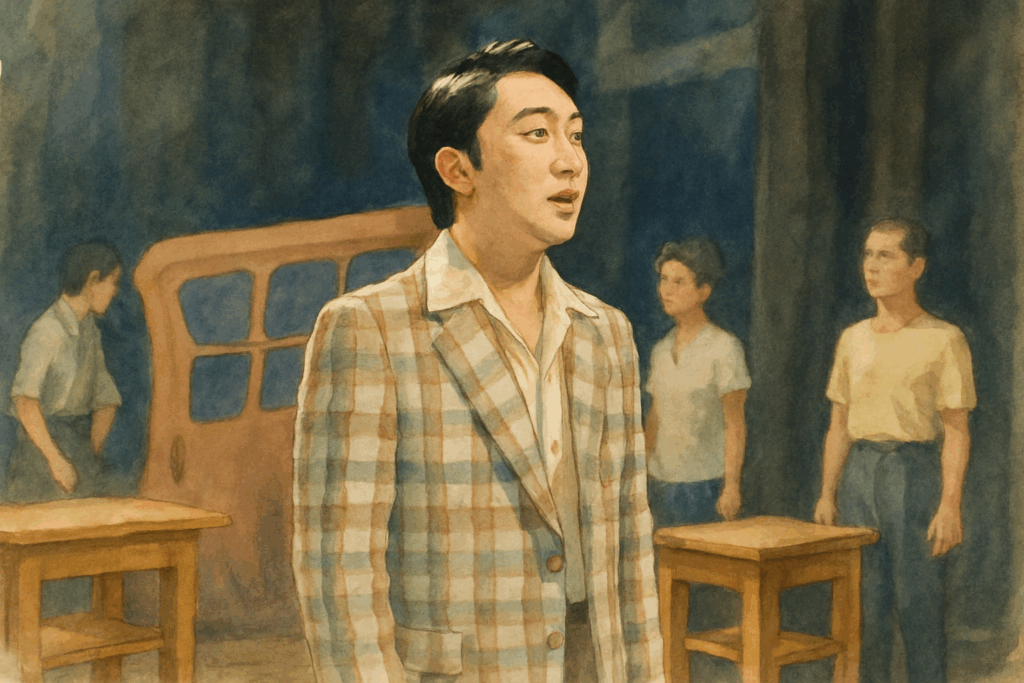

大森元貴が魅せた圧巻のアカペラ歌唱シーン

朝の静寂を破るように響いた、美しく澄んだ歌声。Mrs. GREEN APPLEのボーカル・大森元貴さんが演じるいせたくやが披露した「見上げてごらん夜の星を」のアカペラ歌唱は、まさに圧巻の一言でした。約80秒という短い時間でしたが、その歌声は視聴者の心に深く刻まれ、朝から多くの人々を感動の渦に巻き込みました。

普段Mrs. GREEN APPLEとして聴かせてくれる高音域とは異なり、この日の大森元貴さんは意識的に低いキーで歌い上げていました。「ミセスが香らないように」「ミセスを削る作業を意識した」と本人が語るように、完全にいせたくやという役に成りきった歌唱でした。その繊細な役作りへの取り組みは、視聴者にも確実に伝わっていたのです。

稽古場という intimate な空間で響く無伴奏の歌声は、聴く者の心を静かに包み込みました。大森元貴さんの持つ本来の歌唱力が、役者としての表現力と見事に融合した瞬間でした。歌い手としてではなく、作曲家いせたくやとして歌う姿には、どこかためらいがちな美しさがあり、それがかえって楽曲の魅力を際立たせていました。

SNS上では「朝から感動」「アカペラ独唱、贅沢回」「まさかのミセスのライブ」といった声が続出し、多くの視聴者が大森元貴さんの歌唱に心を奪われました。特に印象的だったのは、普段のミセスとは全く違う歌い方に対する驚きと賞賛の声でした。「ミセスのイメージを消した、あっぱれな歌唱」「敢えてミセス色を控えた低音の響きと魅力に圧倒された」など、その演技力への評価も高く、朝ドラ初出演とは思えない堂々とした表現力を見せつけました。

この歌唱シーンは、単なる挿入歌としてではなく、物語の重要な転換点として機能していました。嵩が舞台美術の世界に足を踏み入れ、新たな創作の可能性を感じる瞬間として描かれており、大森元貴さんの歌声がその心境の変化を見事に表現していたのです。朝の8時12分という放送時間も含めて、すべてが計算し尽くされた演出の妙を感じさせる、記憶に残る名シーンとなりました。

坂本九への鎮魂歌として響いた名曲の力

8月12日という特別な日の翌日に放送されたこの回は、多くの視聴者にとって深い意味を持つものとなりました。40年前のこの日、日航機墜落事故によって坂本九さんが帰らぬ人となり、日本の音楽界は大きな星を失いました。大森元貴さんが歌い始めたのが8時12分だったという偶然にも、運命的なものを感じずにはいられません。

「見上げてごらん夜の星を」は、もともと1960年に初演された和製ミュージカルの楽曲として誕生し、1963年に坂本九さんが歌って大ヒットした名曲です。その美しいメロディーと希望に満ちた歌詞は、時代を超えて多くの人々に愛され続けてきました。特に坂本九さんの歌声で親しまれたこの楽曲が、この時期に朝ドラで歌われることの意味は計り知れません。

視聴者からは「まるで40年前の日航機事故で亡くなられた坂本九さんへの鎮魂歌に思え、泣きそうになった」「坂本九さんが星になりました。見上げると、そこに坂本九さんはいるのですね」といった感動的なコメントが数多く寄せられました。大森元貴さんの歌声を通して、天国の坂本九さんに思いを馳せる人々の心が一つになった瞬間でもありました。

この楽曲に込められた「小さな星にも大きな光がある」というメッセージは、まさに坂本九さんの人生そのものを表しているようでした。愛らしい笑顔と透き通った歌声で人々に希望を与え続けた坂本九さんの存在は、今なお多くの人の心の中で輝き続けています。大森元貴さんが丁寧に歌い上げた「見上げてごらん夜の星を」は、そんな坂本九さんへの敬意と追悼の気持ちが込められた特別な演奏となりました。

戦後復興の希望に満ちた時代に生まれたこの楽曲は、現代を生きる私たちにも変わらぬメッセージを届けてくれます。どんなに困難な時代であっても、夜空に輝く星のように、小さくても確かな希望の光は必ず存在するということ。大森元貴さんの真摯な歌声を通して、坂本九さんが伝えたかった愛と勇気のメッセージが、新たな世代にも確実に受け継がれていく様子を感じることができました。

ミュージカルが生み出した感動の舞台演出

稽古場から本番の舞台へと seamlessly に移り変わる演出は、まさに映像マジックの醍醐味を感じさせるものでした。いせたくやのアカペラから始まり、場面が切り替わると劇団員たちが舞台で合唱する姿へと展開する流れは、視聴者を一瞬でミュージカルの世界に引き込みました。

嵩が手がけた舞台美術の素晴らしさも、この回の見どころの一つでした。メルヘンチックな教室の背景から、その後に広がる夜空の演出へと変化する舞台装置は、まさに嵩の詩的な世界観を視覚化したものでした。シンプルながらも効果的な演出によって、観客席にいるのぶと嵩、そして視聴者までもが星空の下にいるような錯覚を覚えました。

永六輔をモデルとした六原永輔の演出家としての情熱と、いずみたくをモデルとしたいせたくやの作曲家としての才能が融合した瞬間でもありました。「いいものを作る」という強い意志を持った二人のクリエイターが、嵩という新たな才能を巻き込んでいく過程は、昭和の文化人たちの創作への情熱を生き生きと描き出していました。

ミュージカル「見上げてごらん夜の星を」は、定時制高校に通う若者たちの青春を描いた作品として、当時の社会情勢を反映した意味深い内容でした。高度経済成長期の希望と不安が交錯する時代に、夜間に学ぶ学生たちの等身大の想いが込められており、その普遍的なテーマは現代の視聴者にも深く響くものでした。

劇中劇として描かれたこのミュージカルシーンは、単なる挿入歌の域を超えて、物語全体の象徴的な意味を持っていました。嵩が初めて「チームで何かを作り上げる」体験をした瞬間であり、のぶがそんな嵩の新たな一面を発見した瞬間でもありました。客席で拍手を送る二人の表情には、それぞれ異なる想いが込められており、今後の物語展開への期待を高める演出となっていました。

舞台上で輝く役者たちの姿と、客席で見守るのぶと嵩の対比も印象的でした。表現者として舞台に立つ人々と、それを支える裏方として関わる人々、そして作品を受け取る観客として存在する人々。それぞれの立場から見える景色の違いが、この一つのミュージカルシーンを通して巧妙に描かれていました。

八木との再会が暗示する物語の新展開

ミュージカルの成功という華やかな場面の後に待ち受けていたのは、嵩の複雑な心境の変化でした。舞台美術の仕事を通して新たな創作の可能性を感じながらも、どこかぼんやりとした表情を見せる嵩の姿は、彼の内面の葛藤を物語っていました。いせたくやから再び一緒に仕事をしようと誘われても聞く耳を持たず、のぶの助言にも反発する嵩の態度は、視聴者に新たな波乱の予感を抱かせました。

そんな微妙な夫婦関係の中で、のぶが嵩に内緒で何かをしているという展開は、物語に緊張感をもたらしました。これまで二人三脚で困難を乗り越えてきた夫婦に初めて生まれた秘密は、今後の展開への重要な伏線となりそうです。のぶの行動の裏には、きっと嵩への深い愛情と理解があることでしょうが、それが嵩にとってはどのように映るのでしょうか。

そして物語の鍵を握る人物として再び登場が予想される八木の存在は、嵩とのぶの人生に新たな変化をもたらすことになりそうです。妻夫木聡さんが演じる八木は、これまでも重要な場面で二人を支えてきた存在でした。嵩が目にする「目を疑う光景」とは一体何なのか、視聴者の想像は膨らむばかりです。

八木という人物を通して描かれるのは、戦後復興期の人々の生き様そのものかもしれません。それぞれが自分なりの道を見つけながら、時には支え合い、時には別々の道を歩んでいく。そんな人生の機微が、八木との再会を通して丁寧に描かれていくことでしょう。嵩とのぶの夫婦関係にとって、八木の存在がどのような意味を持つのか、今後の展開が非常に気になるところです。

物語はいよいよ、やなせたかしさんの代表作「アンパンマン」誕生への道筋が見えてくる段階に差し掛かっています。ミュージカルの舞台美術を手がけたことで、嵩の中に眠っていた新たな表現への可能性が目覚めつつあります。そして八木との再会が、その才能をさらに開花させるきっかけとなるのかもしれません。のぶの秘密の行動も含めて、すべてが「逆転しない正義」を体現したアンパンマン誕生への伏線として機能していることを感じずにはいられません。

愛と勇気の物語は、まだまだ私たちに多くの感動と驚きを届けてくれそうです。八木との再会を機に、嵩とのぶの人生がどのような新しい章を迎えるのか、視聴者の期待は高まるばかりです。

コメント