ヘブンの秘密が明かされた第25話の衝撃展開

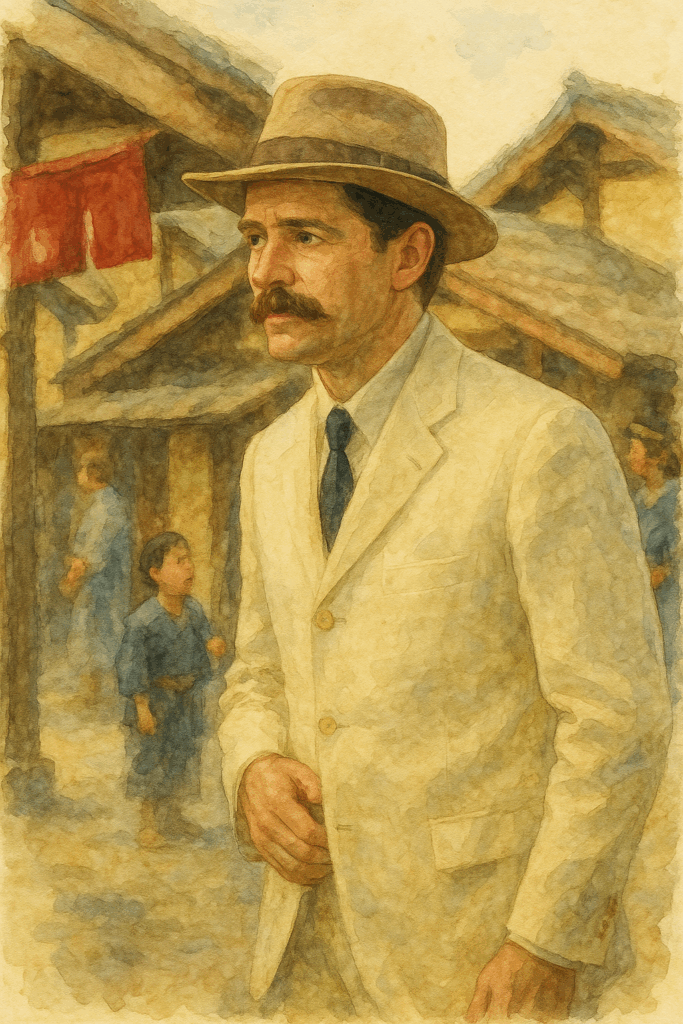

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第25話が放送され、多くの視聴者に衝撃を与える展開となりました。主人公トキの運命の相手となるレフカダ・ヘブンについて、これまで明かされていなかった重大な事実が判明したのです。物語の舞台は、英語教師として初めて登校する前日の出来事から始まります。

花田旅館に滞在するヘブンは、登校日を翌日に控えながらも部屋から一向に出てこようとしませんでした。通訳を務める錦織は、ヘブンと十分なコミュニケーションが取れないことに焦りを感じていました。そんな中、知事である江藤から呼び出された錦織は、ヘブンに関する驚くべき秘密を告げられることになります。それは、ヘブンが実は英語教師ではなく、新聞記者だったという事実でした。

ヘブンは日本に興味を持ち、古事記を読んで感銘を受けた人物です。彼が来日した本当の目的は、日本での滞在記を執筆するためでした。教師としての経験も資格も持たない彼が、なぜ英語教師として松江中学に招かれることになったのか。この経緯については、知事側の思惑や当時の時代背景が複雑に絡み合っていたようです。視聴者の間では「経歴詐称ではないか」という声も上がりましたが、実際にはヘブン自身が教師だと偽ったわけではなく、周囲が勝手にそう思い込んでいたという側面もありました。

この事実が明らかになったことで、ヘブンが部屋に閉じこもっていた理由も次第に見えてきます。教師としての経験がない彼は、大きな期待を寄せられることへの不安と恐怖を抱えていたのです。部屋の中には日本語を勉強した痕跡が残されており、彼なりに必死で準備をしていたことが伺えました。新聞記者という本来の職業と、英語教師という新たな役割の間で葛藤するヘブンの姿は、異国の地で生きる人間の切実な思いを表現していました。

放送終了後、SNS上では様々な反応が寄せられました。驚きの声とともに、じっくりと登場人物の心情を描く脚本に対する称賛の声が多く見られました。トキとヘブンが運命的に惹かれ合うのではなく、日常の出来事を通して少しずつ相互理解を深めていく過程が丁寧に描かれており、そこに俳優たちの繊細な演技が加わることで、視聴者の心を強く掴んでいるのです。この第25話は、物語の重要な転換点となる回として記憶に残る内容となりました。

錦織の優しさが心を開いた感動のシーン

登校日の朝を迎えても、ヘブンは依然として部屋から出てこようとしませんでした。花田旅館にしじみを売りに来たトキは、平太たちと共にヘブンの登校を応援しようとしていましたが、当の本人が姿を見せない状況に皆が困惑していました。そこへ錦織が駆けつけ、必死の説得を試みることになります。この場面で描かれた錦織の行動は、多くの視聴者の心を打つものとなりました。

トキはヘブンと初めて握手をした時のことを思い出していました。あの時、ヘブンの手が震えていたことに気づいていたのです。その記憶から、トキはヘブンが異国の地で大勢の人々に囲まれることへの恐怖を感じているのではないかと考えました。天狗でも鬼でも河童でもない、同じ人間として接するべきだという彼女の言葉は、周囲の人々がヘブンを異人として妖怪のように扱っていたことへの気づきでもありました。未知の場所へ来た時に恐怖で怯えてしまうのは、人間であれば誰もが経験することです。

錦織はトキの助言を受けて、自分がヘブンを人間として扱っていなかったことを深く反省します。そして部屋に閉じこもるヘブンに対して、英語で優しく語りかけました。日本語は必要ないこと、生徒たちが待っているのはヘブン自身であり、彼が話す言葉そのものだということを伝えたのです。この錦織の言葉には心がこもっており、英語の抑揚からもその真摯な思いが伝わってきました。英語が話せない視聴者でさえ感動したという声が多数寄せられたことからも、錦織の人柄の良さと演技の素晴らしさが伺えます。

錦織の言葉を聞いたヘブンの表情が、徐々にほぐれていく様子が丁寧に描かれていました。不安と恐怖に怯えていた彼が、やっと心を開くことができた瞬間です。視聴者からは「錦織さん本当にいい人だ」「理解してくれる人がいてよかった」という共感の声が相次ぎました。吉沢亮が演じる錦織というキャラクターは、見た目の美しさだけでなく、内面の優しさと誠実さを兼ね備えた人物として描かれています。

この感動的なシーンの後、ヘブンはようやく部屋から出てきました。そして旅館が用意した豪華な朝食を前に「ハラ、ヘッタ」と言って食事を楽しむ姿が映し出されます。魚もしじみも美味しく食べるヘブンの様子に、視聴者は安堵の気持ちを抱いたことでしょう。錦織とヘブンの心が通い合った瞬間は、物語における重要な一歩となりました。異なる文化や言語を持つ二人が、真摯な態度と思いやりによって理解し合えることを示した場面として、多くの人々の記憶に残る内容となったのです。

小泉八雲をモデルにした物語の奥深さ

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、『知られぬ日本の面影』や『怪談』などの名作文学を残した小泉八雲と、彼を支えた妻の小泉セツをモデルにした物語です。劇中のレフカダ・ヘブンは小泉八雲、松野トキは小泉セツがモデルとなっており、明治時代の日本を舞台に、異文化交流と夫婦の絆を描いています。小泉八雲の本名はパトリック・ラフカディオ・ハーンといい、ギリシャ生まれのアイルランド人でした。

史実によれば、ハーンは1890年4月にハーパー社という雑誌の特派員として来日しました。しかし契約関係で揉めたことから同社と絶縁し、その後は知人の助力によって島根県での教職を得ることになります。日本学者のバジル・ホール・チェンバレンや、万博で知り合った文部官僚の服部一三の協力があったとされています。そして8月30日に松江へ到着し、英語教師としての生活を始めました。ドラマでは新聞記者が教師になる経緯が謎めいて描かれていますが、実際の歴史においても似たような状況があったことが分かります。

興味深いことに、ハーンは島根県尋常中学校の初めての外国人教師ではありませんでした。彼の前任者はカナダ人のM・R・タットルという人物で、この教師にはかなり問題があったと記録されています。当時の教頭だった西田千太郎の日記には、タットルについて教授上不完全な点があったために解雇されたと書かれていました。敬虔なクリスチャンだったタットルは、生徒たちにキリスト教の優位性をたびたび説いていたようです。このため、ハーンが交わした契約書には、学校生徒に対して宗教の利害得失を談論してはならないという項目が設けられました。

ハーン自身は厳格なカトリックの大叔母のもとで育てられ、キリスト教を嫌うようになった人物でした。したがって契約がなくても、タットルのようなことはしなかったでしょう。また、当時の生徒たちの証言によれば、タットルは大変な寒がりで授業中にストーブの前で毛布を敷いて横になっていたり、穴の開いた服を着ていたりしたそうです。生徒への呼び方も、ハーンが「ジェントルマン」と呼んでいたのに対し、タットルは「ボーイ」と呼んでいたという違いがありました。

当時のお雇い外国人の中には、日本文化や日本人を見下す問題人物も多かったと言われています。その中でハーンのように日本を愛し、敬意を払う人物は珍しい存在でした。彼は日本の民話や怪談に深い興味を持ち、妻のセツから聞いた様々な話を英語の文学作品として世界に紹介しました。松江市民から敬愛されていたハーンの姿は、ドラマの中でもヘブンというキャラクターを通して描かれています。ハーンの教え方は東大の学生の間でも好評で、退任した際には後任の夏目漱石が低評価だったというエピソードも残されています。このような史実を知ることで、ドラマの奥深さをより一層感じることができるのです。

牛乳と和食の組み合わせが話題に

第25話では、ヘブンの初登校日に花田旅館が用意した豪華な朝食が印象的なシーンとして描かれました。お膳には立派な尾頭付きの魚をはじめとする豪華な料理が並んでおり、トキは「結納でもあるんですか?」と驚くほどでした。そこへトキの父である司之介が、高級品である牛乳を届けに来ます。しかし豪華な和食のお膳を見た司之介は「牛乳と合わなさそうじゃのう」と突っ込み、一同も「確かに」と困惑する場面が描かれました。

この何気ないやり取りが、放送後にSNS上で大きな話題となりました。視聴者からは「和のお膳に牛乳は確かに合わなそう」「和食に牛乳はイマイチ合わん」といった意見が続出したのです。一方で「大丈夫!日本人は牛乳とご飯の給食で育つから」「給食と思えば牛乳も行ける」という声も多く寄せられました。昭和時代の学校給食を経験した世代にとって、ご飯と牛乳の組み合わせは決して珍しいものではなかったのです。この議論は予想以上に盛り上がり、牛乳販売店の業界団体である全国牛乳流通改善協会の公式アカウントまでもが反応する事態となりました。

実は日本における牛乳の歴史は意外と古く、飛鳥時代から食材として用いられていました。蘇と呼ばれるチーズのようなものも作られており、江戸時代からは必要性が高まったとされています。つまり牛乳は決して明治以降に入ってきた西洋のものだけではなく、日本にも古くから存在していたのです。しかし戦後の学校給食でパンと牛乳が出されるようになってから、牛乳が西洋のものという認識が広く定着してしまいました。

視聴者の中には、中学時代にお弁当と牛乳という組み合わせを経験した人も多くいました。最初はご飯に牛乳という取り合わせに違和感を覚えながらも、三年間で慣れていったという体験談も寄せられています。また、朝食でご飯と味噌汁を食べた後に牛乳を飲むという習慣を持つ人も少なくありません。食事の前後に飲むのであれば問題ないという意見や、乳和食という和食に乳製品を加えた料理もあるという指摘もありました。

一方で、学校給食における牛乳の必要性について疑問を投げかける声も見られました。牛乳は単価が高いため、それを無くせばおかずをもっと豪華にできるのではないかという意見です。実際に一部の自治体では、生徒が水筒を持参するようになったことから、給食での牛乳提供について議論が始まっているそうです。ただし企業との関係やしがらみといった大人の事情もあり、簡単には変えられない現状があるようです。現代でも多くの学校給食では、和食メニューであっても牛乳が提供されています。ゆかりご飯でも焼き魚でも肉じゃがでもラーメンでも、飲み物は牛乳なのです。結局のところ、牛乳と和食が合うか合わないかは個人の感覚によるものであり、栄養補給という観点から給食に取り入れられているというのが実情でしょう。ドラマの中の何気ない一場面が、これほどまでに多くの人々の関心を集め、様々な意見交換が行われたことは興味深い現象と言えます。

コメント