二宮和也のアドリブが生んだ感動の父子愛

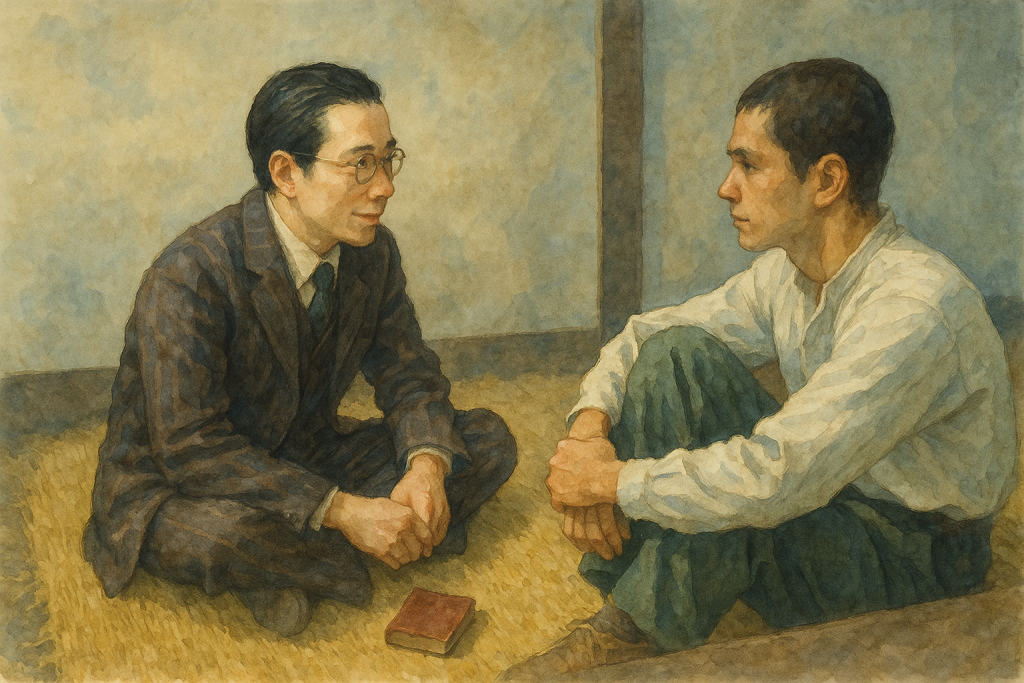

朝ドラ『あんぱん』の中で、最も視聴者の心を揺さぶった瞬間の一つが、二宮和也演じる亡き父・清が息子の嵩に語りかけるシーンでした。戦地で極度の飢えに苦しみ、意識を失った嵩の前に幻として現れた父親が、最後に告げた「嵩、大きくなったな」という言葉。この感動的なセリフが、実は二宮和也のアドリブだったということが明かされ、多くの人々を驚かせています。

もともと台本には書かれていなかったこの言葉は、二宮さんが「父として息子・嵩にかけたい言葉」として提案されたものでした。さらに「作るんだ」という台詞も「作り続けるんだ」に変更することを提案し、後にアンパンマンを生み出すことになる嵩の人生への深い示唆を込めたのです。この微細な変更が、ドラマ全体に深みと意味を与える結果となりました。

父親としての愛情が込められたこのアドリブは、単なる演技を超えた真実の情感を画面に映し出しました。戦場で死の淵に立つ息子を見守る父の心境を、二宮さん自身が深く理解し、表現したからこそ生まれた名場面だったのです。視聴者からは「あの一言で涙が止まらなくなった」「神回でした」といった感動の声が数多く寄せられ、ドラマの印象的なシーンとして多くの人の記憶に刻まれることになりました。

このエピソードは、俳優が単に与えられた台本を演じるだけでなく、役に対する深い理解と愛情を持って作品に向き合うことの大切さを教えてくれます。二宮さんの父親役への真摯な取り組みが、視聴者の心に響く感動的な瞬間を生み出したのです。嵐のメンバーとしても知られる二宮さんですが、この場面では一人の父親として、そして優れた俳優として、その演技力の深さを証明してみせました。

ドラマの中で嵩は、父親の言葉に励まされて再び立ち上がる力を得ます。それは単なる物語の展開ではなく、二宮さんのアドリブによって込められた、親から子への愛と希望のメッセージでもありました。この感動的な父子のやり取りは、戦争という極限状況の中でも失われることのない家族の絆の強さを、視聴者に深く印象づけるシーンとなったのです。

北村匠海の壮絶な役作りに見る俳優魂

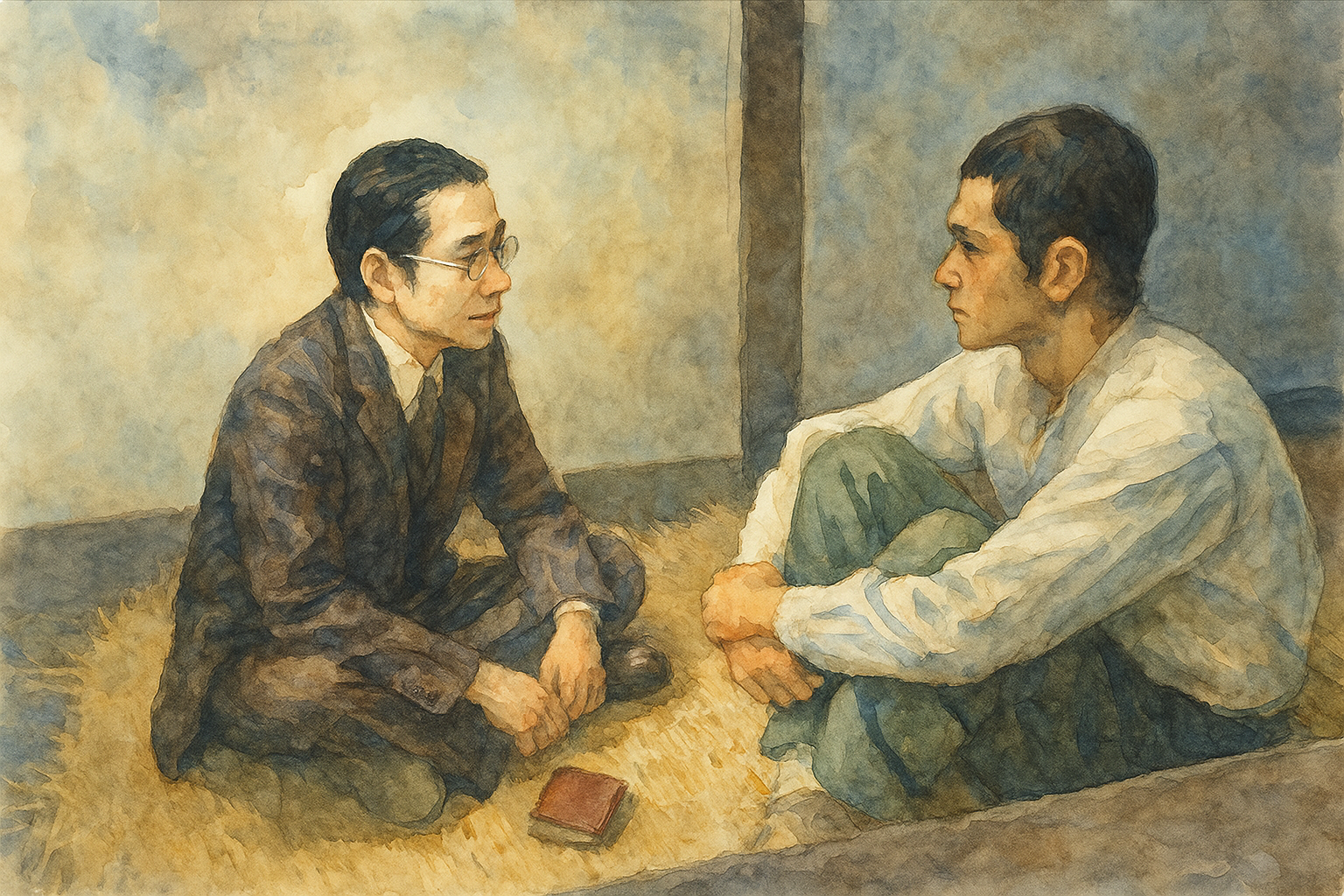

朝ドラ『あんぱん』で主人公・柳井嵩を演じる北村匠海の役作りは、まさに俳優魂の結晶と呼ぶにふさわしいものでした。戦地での飢餓状態を表現するため、北村さんは極限まで体重を減らし、頬がこけ、手足が痩せ細った姿で撮影に臨みました。その変貌ぶりは視聴者に強烈な印象を与え、戦争の悲惨さをリアルに伝える重要な要素となったのです。

平和な時代であれば軍人とは程遠い人物であった嵩が、出征して訓練を受けた当初はしっかりとした体型を保っていました。しかし、中国・福建省奥地での任務に就いてから戦況は悪化し、補給路が断たれて食糧が届かなくなります。野に咲くタンポポまで食べ尽くした嵩は栄養失調に陥り、激やせして虚ろな表情を浮かべながら道に力なく倒れてしまいます。この壮絶な場面を演じるため、北村さんは自らの身体を削る覚悟で臨んだのでした。

特に印象的だったのは、ゆで卵を殻ごと食べるシーンでした。このシーンは俳優サイドからの提案によるもので、北村さんを含む出演者たちが、戦地での極限状態をより真実に近い形で表現したいという強い意志から生まれたものでした。ジャリジャリとした食感を想像するだけで身震いしてしまうような行為を、躊躇なくやってのけた俳優陣の姿勢には、作品への深い愛情と責任感が表れていました。

北村さんの減量による役作りは、単なる外見の変化にとどまらず、内面からにじみ出る飢餓感や絶望感の表現にまで及んでいました。痩せこけた手の表現は特に印象的で、多くの視聴者が戦争体験者の祖父の手を思い出したと証言しています。メイクだけでは表現できない、実際に身体を削ったからこそ生まれるリアリティがそこにはありました。

このような過酷な役作りには健康面での心配の声も上がりましたが、北村さんたち俳優陣の作品に対する真摯な姿勢は、多くの人々に感動を与えました。戦争の悲惨さを現代に伝えるという重要な使命を背負った作品において、彼らの献身的な取り組みは欠かせない要素だったのです。若い俳優にも役作りに打ち込む気持ちが備わってきていることを実感させる、素晴らしい職人気質の表れでもありました。

北村さんの壮絶な役作りは、俳優という職業の持つ責任の重さと、表現者としての覚悟を改めて私たちに示してくれました。自らの身体を犠牲にしてまで真実を伝えようとする姿勢は、まさに俳優魂の体現であり、『あんぱん』という作品の価値を大きく高める要因となったのです。

戦争の悲惨さを現代に伝える朝ドラの使命

朝ドラ『あんぱん』が描く戦争シーンは、多くの視聴者に深い印象を残しています。しかし、実際に戦地を体験した方々の証言を聞くと、現実の戦争の惨状はドラマ以上のものがあったことが分かります。それでも、朝の時間帯という制約がある中で、制作陣は戦争の悲惨さを可能な限り真実に近い形で描こうと努力しました。その背景には、現代に生きる私たちに戦争の恐ろしさを伝えるという重要な使命があったのです。

戦争体験者の多くが「戦争は嫌だ」という言葉を口にします。今なら自由に発言できるこの言葉も、当時は言いたくても言えませんでした。戦地に赴いた残留日本兵の証言からは、農民の中に紛れた敵兵による不意打ち、子どもによる銃撃、そして何より深刻だった食料不足による飢餓の実態が浮かび上がってきます。中国戦線では比較的食事が美味しかったという証言もありますが、戦争末期になると補給が途絶え、兵士たちは極限状態に追い込まれていきました。

特に印象的なのは、敵軍が落とした補給物資についての証言です。台形の缶詰に入ったコンビーフ、豆の缶詰、ジャガイモ、ミルク、そして日本のものよりもはるかに大きな乾パンなど、日本では見たこともない食料に対する切実な思いが語られています。しかし、ミルクを飲めば喉が渇き、水のない山の上では新たな苦痛が生まれるという、戦場ならではの過酷な現実もありました。

朝ドラという形式では、あまりにも悲惨な描写は避けざるを得ない部分もあります。朝から重いものは見たくないという視聴者もいれば、戦争の真実をもっと伝えるべきだという声もあります。しかし、多くの人に見てもらえる朝ドラだからこそ、戦争の不条理さを一人でも多くの人に知ってもらう機会を作ることができるのです。完璧ではなくても、戦争がどんな人にも辛いことを強いるものだということを伝える価値は計り知れません。

戦争体験者が語らなかった真実の中には、あまりにも過酷で口にできない出来事もあったでしょう。食人事件や仲間同士の争い、道徳の崩壊など、人間が極限状態に置かれたときの恐ろしさは想像を絶するものがあります。それでも、これらの事実を後世に伝えることで、人間は過ちを減らすことができるかもしれません。戦争を美化することなく、その本当の姿を知ることが、平和への第一歩となるのです。

『あんぱん』の制作陣が戦争をしっかりと描くと宣言したのは、やなせたかしさんの人生観がアンパンマンの根底にあるからです。戦争を通じて学んだ「飢えた人に一切れのパンを与えることが絶対的な正義」という思想は、現代においても色褪せることのない重要なメッセージです。朝ドラという親しみやすい形式を通じて、このような深い思想と戦争の悲惨さを現代に伝えることは、制作者たちの大きな使命であり、私たち視聴者もその重みを受け止める責任があるのです。

インパール作戦が物語る戦場の真実

「史上最悪の作戦」と呼ばれたインパール作戦は、太平洋戦争における日本軍の無謀さと悲惨さを象徴する出来事として記憶されています。この作戦に従軍した残留日本兵の証言からは、戦争の本当の恐ろしさが浮かび上がってきます。兵士には20日分の食料しか持たせず、あとは現地調達という無責任な計画のもと、多くの兵士がぬかるみと足場の悪いジャングルの山中を行軍し、インドのインパール攻略を目指したのです。

新潟県小千谷町出身の中野弥一郎は、21歳で徴兵され衛生兵となり、最終的にこのインパール作戦に従軍しました。中国戦線では「どこへ行っても食事は美味しかった」と振り返る彼でしたが、インパール作戦では全く異なる地獄を体験することになります。補給を軽視した作戦計画により、兵士たちは戦死よりも飢えやマラリア、コレラによる病死の方が多いという悲惨な状況に追い込まれました。

「ゾウも食べたよ。水牛みたいな味がした」という証言からは、兵士たちがどれほど極限状態に置かれていたかが分かります。輸送に使っているゾウを食べるという「ジンギスカン作戦」まで提唱されていたこの作戦は、人道的配慮を完全に欠いた無謀なものでした。それでも、ゾウを食べることができただけまだ幸運だったのかもしれません。多くの兵士は、それすらも口にすることができずに命を落としていったのです。

中野が特に印象深く語っていたのは、敵軍が落とした補給物資についてでした。台形の缶詰に入ったコンビーフは、日本では見たこともない貴重な食料でした。豆の缶詰やジャガイモ、ミルク、そして日本のものよりもはるかに大きな乾パンなど、これらの物資を「敵さん」から分捕ることが、生き延びるための重要な手段となっていました。しかし、ミルクを飲めば喉が渇き、水のない山の上では新たな苦痛が生まれるという、戦場ならではの皮肉な現実もありました。

インパール作戦の失敗は、日本軍の戦略的判断の誤りを如実に示しています。精神論に頼り、具体的な補給計画を軽視した結果、多くの若い命が無駄に失われました。東條英機が「最後まで戦い抜かねばならぬ」と強気に述べた一方で、現場の兵士たちは想像を絶する苦痛の中で命を落としていったのです。この作戦は、戦争指導者の無責任さと、それに翻弄される一般兵士の悲劇を象徴する出来事でもありました。

インパール作戦の真実は、戦争が如何に人間性を破壊し、道徳を崩壊させるかを教えてくれます。極限の飢餓状態では、人間は人間でなくなってしまうことがあります。食料を奪うために仲間に銃を向けた人もいれば、語ることのできない出来事を体験した人もいました。多くの従軍者が亡くなるまで戦時の話をしようとしなかったのは、そうした体験があまりにも重く、言葉にできないものだったからでしょう。

このような歴史の真実を知ることは、現代を生きる私たちにとって極めて重要です。インパール作戦が物語る戦場の真実は、戦争の美化を許さず、平和の尊さを改めて教えてくれる貴重な教訓なのです。

コメント