久保史緒里が演じる白鳥玉恵の登場で揺れる夫婦関係

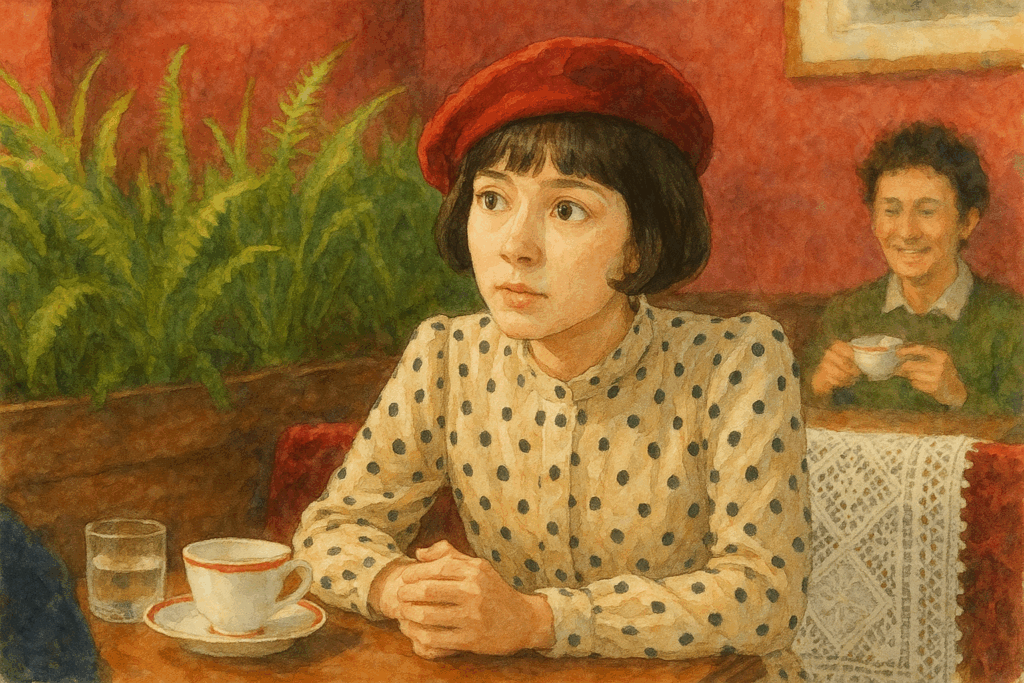

乃木坂46の久保史緒里さんが演じる歌手・白鳥玉恵の登場は、物語に新たな波乱をもたらしました。彼女の押しの強い性格と、嵩への親しげな態度は、視聴者にも強烈な印象を残したのではないでしょうか。

「手のひらを太陽に」の成功により、作詞家として注目を浴びた嵩のもとには、次々と仕事の依頼が舞い込むようになりました。そんな中現れた白鳥玉恵は、コンサートの構成を依頼するという名目で嵩に接近します。しかし、彼女の振る舞いは単なる仕事上の関係を超えているようにも見えるのです。

特に印象的だったのは、のぶが会社をクビになって帰宅した際のシーンでした。家の中から聞こえてくる白鳥玉恵の声、そして嵩を「崇さん」と親しげに呼ぶ様子。妻不在の自宅に女性を招き入れ、下の名前で呼ばせるという状況は、どんな時代であっても配偶者にとって心穏やかではないでしょう。

久保史緒里さんの演技は、視聴者の間でも高く評価されています。コミカルでありながらも、どこか計算高さを感じさせる白鳥玉恵のキャラクターを、見事に表現していました。一瞬見せた戸田恵子さんに似た表情は、将来この役が重要な意味を持つことを予感させるものでした。

のぶの心境を思うと、この状況は非常に辛いものがあります。長年勤めた会社をクビになり、自分の存在価値を見失いかけている時に、夫が他の女性と親密な関係を築いているように見える光景に直面したのです。嵩が漫画以外の仕事で成功を収める一方で、のぶは社会から必要とされていないという現実を突きつけられました。

白鳥玉恵の登場は、単なる新キャラクターの紹介ではありません。夫婦の絆が試される重要な局面の始まりを告げる、象徴的な出来事だったのです。嵩ののぶに対する配慮の欠如も含めて、この先の展開が非常に気になるところです。

久保史緒里さんの今後の出演がどの程度あるのかは分かりませんが、この短い登場シーンだけでも、物語に大きな影響を与えたことは間違いありません。女優としての新たな一面を見せてくれた演技は、多くの視聴者の心に強い印象を残したことでしょう。

サンリオの原点となる九州コットンセンターの設立と未来への布石

八木信之介が設立した「九州コットンセンター」は、現在世界中で愛されているサンリオの原点となる会社として描かれています。1964年という時代設定の中で、この会社の誕生は物語において極めて重要な意味を持っているのです。

八木が手がけた最初のヒット商品は、花の飾りがついたビーチサンダルでした。これは元々、彼が孤児院の子どもたちにプレゼントしていたゴム草履から発想を得たものです。粕谷班長が「ゴム草履ではなく、ビーチサンダルと言ってください」と訂正する場面は、商品に対する愛着と誇りを感じさせる印象的なシーンでした。

現実のサンリオは1960年に「山梨シルクセンター」として創業され、1973年に現在の社名に改称されています。九州コットンセンターという名前は、この史実を踏まえたフィクションとして設定されているのでしょう。地域名と繊維製品を組み合わせた社名の構造は、まさにサンリオの前身である山梨シルクセンターと同じパターンを踏襲しています。

八木の事務所には、白い猫の置物が飾られていたことも見逃せません。これは後に世界的キャラクターとなるハローキティの誕生を暗示しているようにも思えます。ショーケースには他にもウサギのキャラクターらしき置物もあり、将来のキャラクター展開への布石が随所に散りばめられています。

妻夫木聡さんが演じる八木の人柄も、サンリオ創業者のイメージと重なる部分があります。孤児院の子どもたちを大切にし、戦友であった粕谷班長やアキラを雇用する姿は、人とのつながりを重視する経営者としての資質を表しています。ビジネスにおいても、単なる利益追求ではなく、人々の心を豊かにする商品作りへの情熱が感じられるのです。

蘭子に対する厳しい指導も印象的でした。「ありきたりだな。誰でも書けるものじゃなくて、君にしか書けないものを書くんだ」という言葉は、後のサンリオが追求することになる、独創性あふれるキャラクター創造の精神を先取りしているようです。

ビーチサンダルから始まった九州コットンセンターが、やがてキャラクタービジネスの世界的企業へと発展していく過程は、まさに夢とロマンに満ちた物語です。八木の先見の明と商才、そして何より人を大切にする心が、後の大成功の基盤となっているのです。

今後の展開では、「いちご新聞」のような出版物や、様々なキャラクターグッズの開発なども描かれることでしょう。アキラや蘭子といった登場人物たちが、どのような形でこの会社の成長に関わっていくのか、非常に楽しみな展開が待っています。

アキラくんの成長が描く時代の流れと人とのつながり

「のぶさん、お久しぶりです。ガード下のアキラです」—この一言が、視聴者に与えた衝撃は計り知れないものでした。かつてガード下で戦争孤児として生活していた小さなアキラが、立派な青年へと成長した姿で再登場したのです。

アキラくんの劇的な変化は、単なる俳優の交代以上の意味を持っています。彼の成長ぶりは、物語の中で経過した時間の長さを視覚的に表現する重要な役割を果たしているのです。小学校低学年ほどの年齢だった少年が、今では八木の会社で見習いとして働く青年になっているという事実は、のぶと嵩がどれほど多くの歳月を共に歩んできたかを物語っています。

齊藤友暁さんが演じる青年アキラの姿は、戦後復興の象徴でもあります。戦争で家族を失い、路上生活を余儀なくされた孤児が、社会の一員として自立して働いている姿は、日本の復興と成長を体現しているのです。彼が「まだ見習いですけど、八木社長にしごかれてます」と嬉しそうに報告する場面は、希望に満ちた未来への扉が開かれたことを感じさせます。

アキラくんの再登場は、人とのつながりの大切さも教えてくれます。のぶが彼に文字を教え、温かい食事を提供していた記憶は、今でもアキラの心の中に深く刻まれているのです。一時期の出会いであっても、真心のこもった関わりは、その人の人生に永続的な影響を与えるのだということを、この再会は示しています。

八木がアキラを雇用したことも、彼の人柄を表す重要なエピソードです。戦争孤児という過去を持つ青年に働く場を提供し、一人前に育て上げようとする姿勢は、単なる慈善行為を超えた深い愛情を感じさせます。アキラが八木を「社長」と呼びながらも、どこか家族のような親しみを込めている様子からも、良好な関係性が伺えます。

視聴者の中には「昔の面影ゼロのアキラ」「著しく成長してたことにひっくり返った」という声も多く聞かれました。これは演出として非常に効果的だったと言えるでしょう。観る者に時の流れを実感させ、同時に登場人物たちの人生の重みを感じさせる演出として機能しています。

アキラくんの存在は、過去と現在をつなぐ架け橋でもあります。戦争の傷跡を背負いながらも、前向きに生きる彼の姿は、困難な状況にある現在ののぶにとっても、大きな励みとなるはずです。人生には予期せぬ出会いと別れがあり、そして時には思いがけない再会もあるのだということを、アキラくんの物語は教えてくれているのです。

今後、アキラくんが九州コットンセンターでどのような活躍を見せるのか、そして物語の中でどのような役割を担っていくのか、非常に楽しみな展開が待っています。彼の成長は、まさに戦後日本の希望そのものなのです。

のぶのクビ宣告が浮き彫りにする昭和女性の厳しい現実

のぶがついに会社をクビになってしまった瞬間は、昭和という時代に生きた女性たちの厳しい現実を象徴する出来事でした。これまで新聞社、国会議員秘書、そして商社の秘書と、3度目のクビ宣告を受けたのぶの姿は、当時の社会における女性の立場の脆弱さを如実に表しています。

1964年という時代背景を考えると、「女性は結婚したら退職するのが当たり前」という社会通念が支配的でした。現在では考えられないことですが、当時はそれが「普通」だったのです。のぶのように結婚後も働き続けようとする女性は、まだまだ少数派であり、社会の理解も十分ではありませんでした。

のぶがクビになった理由として、年齢的な問題が示唆されています。「年齢がいっているので場違い」という指摘は、当時の女性労働者が直面していた現実そのものです。若くて従順な女性が求められ、経験や能力よりも年齢や容姿が重視される職場環境。これは現代の私たちから見ても、非常に理不尽で差別的な状況だったと言えるでしょう。

特に心を打つのは、のぶが会社を去る際、誰からも温かい声をかけられずにいたという描写です。長年働いた職場であっても、女性の退職は「仕方のないこと」として受け止められ、惜しまれることもない。そんな中で、同僚のさくらからかけられた言葉は、帰宅するまでの短い時間であったとしても、のぶにとって大きな救いとなったことでしょう。

のぶの心境を察すると、自分の存在価値への疑問が深刻化していることが分かります。夫の嵩は「手のひらを太陽に」のヒットにより多忙を極め、作詞家として成功を収めています。一方で、のぶは社会から必要とされていないという現実を突きつけられ、二人三脚で歩んできたはずの夫婦関係にも温度差が生まれています。

現代の視点から見ると、のぶの能力や経験が正当に評価されていないことは明らかです。しかし、昭和の女性たちは、こうした理不尽な状況を「仕方ないこと」として受け入れざるを得なかったのです。のぶが同僚に「仕方ないのよ」と告げたシーンは、まさにその時代の女性の諦めと達観を表現していました。

興味深いのは、のぶの言い方が登美子の影響を受けているように見えたという指摘です。これまで対立関係にあった姑との関係性が変化し、同じような境遇を経験した女性同士として理解し合えるようになったのかもしれません。女性の人生における共通の困難を通じて、世代を超えた絆が生まれつつあるのです。

のぶのクビ宣告は、単なる個人的な不幸ではありません。それは昭和という時代に生きた多くの女性たちが経験した共通の体験であり、社会システムの問題を浮き彫りにする重要な出来事なのです。現在の私たちが享受している男女平等の権利は、のぶのような女性たちの苦労の上に築かれているということを、改めて実感させられる場面でした。

この先、のぶがどのように自分らしい道を見つけていくのか、そして昭和の女性としての制約を乗り越えていくのか、物語の展開に大いに注目していきたいと思います。

コメント