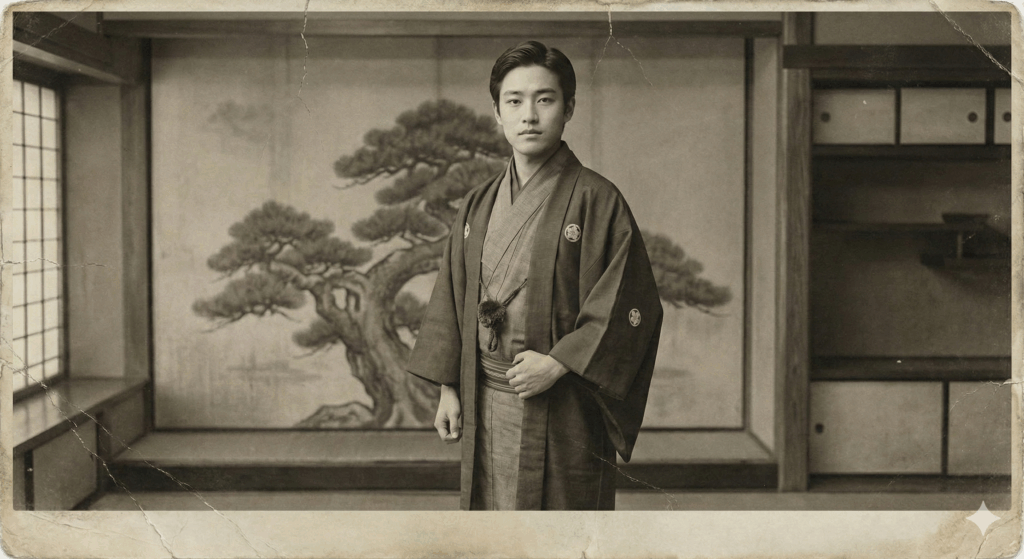

2025年のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、板垣李光人さんが演じる雨清水三之丞というキャラクターが大きな話題を呼んでいます。「社長にしてくれ」と叫び、労働を拒否する姿に、視聴者からは「理解できない」「イライラする」という声が上がる一方で、「時代背景を考えると切ない」という意見も見られます。実はこの三之丞には、史実のモデルとなった人物が存在しています。それが小泉藤三郎という人物です。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の妻・小泉セツの実弟であり、明治という激動の時代を生きた彼の人生は、ドラマ以上に過酷なものでした。朝ドラ「ばけばけ」の雨清水三之丞と史実の小泉藤三郎には、どのような関係があるのでしょうか。そして、なぜ彼は「先祖の墓を売る」という衝撃的な行為に及んだのでしょうか。本記事では、ドラマと史実を照らし合わせながら、明治維新後の没落士族の悲劇について詳しく解説していきます。

朝ドラ「ばけばけ」の雨清水三之丞とはどんな人物か

2025年前期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」は、小泉八雲とその妻・セツをモデルにした物語です。ヒロインの松野トキ(髙石あかりさん)は、小泉セツがモデルとなっており、彼女の実家である雨清水家は、史実の小泉家に相当します。この雨清水家には、父・傅(堤真一さん)、母・タエ(北川景子さん)、長男・氏松(安田啓人さん)、そして三男の三之丞(板垣李光人さん)が登場します。

雨清水三之丞は、トキの弟であり、ドラマの中でも特に複雑な人物として描かれています。明治維新によって武士の時代が終わり、士族としての特権を失った雨清水家は、経済的にも精神的にも困窮していきます。その中で三之丞は、新しい時代に適応できず、定職にも就かず、家族に迷惑をかけ続ける存在として描かれているのです。

視聴者の間では、三之丞の「社長にしてくれ」という発言が特に印象的だったようです。彼は働くことを拒否するわけではなく、「人に使われる立場」になることを拒絶しています。これは母・タエから教え込まれた「雨清水家の人間なら、人に使われるのではなく人を使う人間になりなさい」という言葉の影響が大きいとされています。武士の誇りを守ろうとする母の言葉が、皮肉にも息子の社会適応を妨げる呪いとなってしまったのです。

史実のモデル・小泉藤三郎という人物

朝ドラ「ばけばけ」の雨清水三之丞の史実のモデルは、小泉藤三郎という実在の人物です。彼は小泉セツの実弟であり、トキより2歳年下という設定もドラマに引き継がれています。小泉藤三郎は、1871年(明治4年)頃の生まれと推定され、1916年(大正5年)に45歳で亡くなっています。

小泉家は、松江藩の中流士族の家柄でした。父・湊、母・チエの下に、長男・氏太郎、長女・スエ、次男・武松、次女・セツ(後の小泉八雲夫人)、そして三男・藤三郎という家族構成でした。次男の武松は19歳で早世し、長女のスエは本多家に養女に出されています。

封建社会において三男という立場は、極めて微妙な位置づけでした。長男は家督を継ぐという明確な役割がありましたが、三男には役割がありませんでした。武家社会では、次男以降の男子は他家に養子に出されるか、部屋住みとして実家に留まるしかありませんでした。しかし明治維新によって武家社会が崩壊すると、養子の需要も激減し、藤三郎のような立場の若者は、社会の中で居場所を見失うことになったのです。

明治維新後の士族の没落という時代背景

朝ドラ「ばけばけ」の雨清水三之丞と史実の小泉藤三郎を理解する上で、明治維新後の士族の没落という時代背景を知ることは不可欠です。明治維新は、日本を近代国家へと変革する一大プロジェクトでしたが、その過程で武士階級は大きな打撃を受けることになりました。

1871年(明治4年)に断行された廃藩置県は、松江の武士たちにとって実質的な失業宣告でした。江戸時代を通じて、武士は藩主から家禄(米)を支給されることで生活を保障されていました。彼らのアイデンティティは「御恩と奉公」という封建的な契約関係に基づいており、労働の対価として賃金を得るという資本主義的な概念とは無縁だったのです。

さらに追い打ちをかけたのが、秩禄処分でした。これは家禄を廃止し、金禄公債という債券に切り替える政策です。士族たちは突然、慣れない商売や手工業に従事することを余儀なくされましたが、多くは失敗しました。これを「士族の商法」と呼び、ビジネスの経験がない士族たちが次々と財産を失っていったことを物語っています。

松江歴史館の展示資料によれば、元松江藩の砲術家・滝野多郎のように、断髪令を好機と捉えて散髪店を開業し成功した例も存在しますが、それは極めて稀な例外でした。大多数の士族は、プライドだけが高く実務能力を持たない、社会不適応者となってしまったのです。

松江の中流士族・小泉家の困窮

小泉家は上級家臣ではなく、かといって足軽のような下級層でもない、中流の士族でした。この階層が最も深刻なアイデンティティ・クライシスに陥りやすかったと言われています。下級層には手に職を持つ者もおり、実務能力で生き延びることができました。上級層には蓄えや人脈がありました。しかし中流士族は、プライドだけが高く、資産も人脈も実務能力もない、最も脆弱な層だったのです。

朝ドラ「ばけばけ」で描かれる雨清水家の困窮は、当時の松江における士族階級の平均的な姿でした。父・傅が病に伏し、家長としての機能を失う中で、一家は急速に崩壊していきます。史実の小泉家でも、父・湊はリウマチなどの病に苦しみ、家計を支えることができませんでした。

母・チエ(ドラマではタエ)は、家族を支えようと奔走しましたが、状況は改善せず、後には物乞い同然の生活も経験したと言われています。長男・氏太郎(ドラマでは氏松)は、家督を継ぐという重圧に晒されながらも、現実的には何もできない無力感に苛まれていました。

このような家庭環境の中で育った藤三郎(三之丞)は、定職に就くことができず、あるいは適応できず、姉・セツからの仕送りに依存する生活を送るようになります。セツは、小泉八雲と結婚した後、実家の母や弟に送金を続けていましたが、その金が藤三郎の生活費に流用されていることを知り、複雑な思いを抱いていたようです。

「社長にしてくれ」という叫びの病理

朝ドラ「ばけばけ」の第6週では、雨清水三之丞がトキの養父が働く牛乳販売店に現れ、店主に対して「自分を社長にしてくれ」と懇願するシーンがあります。このシーンは、視聴者に強烈なインパクトを与えました。能力も資本もないのに「社長になりたい」と主張する三之丞の姿は、現代の視聴者には理解しがたいものだったかもしれません。

しかし、この発言の背後には、士族としてのプライドと、現実社会への適応不全という、明治期の没落士族に共通する病理が潜んでいます。三之丞(藤三郎)にとって、「働く」ことそのものが問題なのではありません。問題は「指揮される側」になることでした。

武士は江戸時代を通じて「支配階級」でした。農工商の上に位置し、人を指揮する立場にありました。その身分感覚が急に消えるはずもなく、いくら時代が変わっても、心の中では「自分は指揮官クラスの人間だ」という意識が残っていたのです。母・タエの「人に使われるのではなく人を使う人間になりなさい」という教えは、この士族意識を温存させ、結果として息子の社会適応を阻害する呪いとなってしまいました。

史実の小泉藤三郎も、定職に就くことを潔しとせず、あるいは職場で指示されることに耐えられず、すぐに辞めてしまったのではないかと推測されます。能力も資本もないにもかかわらず、身分感覚だけが肥大化したこの精神状態は、当時の没落士族の若年層に蔓延していた病理でした。

善導寺墓地売却事件という衝撃

小泉藤三郎の人生において、最も衝撃的な出来事が、1896年(明治29年)に発覚した「善導寺の墓売却事件」です。この事件は、単なる経済的困窮の結果ではなく、士族としての精神的支柱である「家」の概念が、金銭的価値へと解体された瞬間を象徴しています。

善導寺は、松江市寺町に位置する浄土宗の古刹です。小泉家にとって、善導寺にある先祖代々の墓所は、過去と現在をつなぐ唯一の聖域であり、没落した彼らが唯一保持していた「士族としての証」であったはずです。松江は「怪談のふるさと」として知られ、死者との距離が近い都市文化を持っています。先祖の霊を祀ることは、単なる習慣ではなく、家の存続そのものを意味する行為だったのです。

1896年、小泉八雲とセツは、東京帝国大学への赴任が決まり、東京へ転居する途中で松江に立ち寄りました。そして善導寺へ墓参に訪れたとき、彼らは衝撃的な光景を目にします。あるはずの墓石がなく、地面がぽっかりと掘り起こされた空虚な穴があったのです。

セツが住職に問い質したところ、驚くべき事実が告げられました。「藤三郎さんが、ずいぶん前に墓石も土地も売ってしまいました」というのです。墓石は良質な石材として換金価値があり、墓所の永代使用権も売却できました。藤三郎は、生き延びるために、あるいは一発逆転の商売の元手を得るために、最後に残された資産である先祖の墓を売り払ってしまったのです。

現代の感覚でも墓を売ることは背信行為ですが、明治期の、特に旧武士階級においては、それは「先祖殺し」に等しい最大のタブーでした。儒教道徳において孝行は百行の基であり、先祖を祀ることは子孫の最優先義務です。藤三郎がこのタブーを犯してまで墓を売却したという事実は、彼がいかに追い詰められていたかを物語っています。

墓売却後も続いた寄生生活

さらに注目すべきは、この墓売却事件の発覚後も、藤三郎がセツからの仕送りに依存し続けていたという事実です。セツは事件に激怒しましたが、母・チエへの送金は続けていました。しかし、チエからの礼状によって、その金が藤三郎の生活費に流用されていることが判明します。

藤三郎は、先祖の家を破壊しておきながら、その「家」を再興しようとする姉の労働の対価によって生かされていたのです。この矛盾した態度は、彼の道徳的感覚が麻痺していたこと、あるいは生存のためには何でもするという極限状態に追い込まれていたことを示唆しています。

朝ドラ「ばけばけ」では、この墓売却事件がどのように描かれるのか、あるいは描かれないのか、視聴者の注目が集まっています。ドラマとして、この残酷な史実をそのまま描くことは難しいかもしれませんが、三之丞というキャラクターの深みを理解する上で、この事件は避けて通れない要素です。

小泉八雲との対決「なぜ腹切りしませんでしたか」

墓売却事件から4年後の1900年(明治33年)、東京・牛込の小泉八雲邸にて、藤三郎と八雲の最初で最後の直接対決が行われました。このエピソードは、小泉八雲という人物の日本観と、藤三郎という現実の日本人の乖離を浮き彫りにする象徴的な出来事です。

1900年7月、30歳になった藤三郎は上京し、八雲とセツの家を訪ねました。彼はそこで20日間滞在しています。墓を売った弟を家に上げるセツの心情は複雑であったでしょうが、当時の「家」制度において、血縁者を無下に追い返すことは難しかったのかもしれません。

滞在の最後、藤三郎が八雲に挨拶をしに現れた際、八雲の怒りが爆発しました。八雲の長男・小泉一雄の著書『父 小泉八雲』によれば、八雲は顔面蒼白になり、次のように言い放ったとされています。

「お前はサムライの子だ。先祖の墓を食らうような悪魔(オニ)になるより、なぜ墓の前でハラキリしなかったのですか」

さらに八雲はこう続けました。「日本人でない日本人は、私の親類ではありません。さようなら、すぐ帰りなさい!」

この八雲の言葉には、幾重もの皮肉と文化的な断絶が含まれています。ギリシャ生まれアイルランド育ちの八雲が、生粋の日本人の元士族に対して「サムライ精神」を説いているのです。八雲は『知られぬ日本の面影』などの著作を通じて、日本の精神性を「霊的で高潔なもの」として理想化していました。彼にとって、藤三郎の行為はその理想を汚す「悪魔」の所業だったのです。

八雲は「生き恥を晒すくらいなら、美しく死ね」と迫りました。しかしこれは、現実の貧困を知らない、安全な場所にいる高給取りの外国人教師による、残酷な美学の押し付けとも言えます。当時の八雲は東京帝国大学の講師であり、高収入を得ていました。生活に困窮したことのない彼に、藤三郎の苦しみを理解することはできなかったのかもしれません。

八雲は、伝統的な美徳を失った藤三郎を「日本人ではない」と断じました。逆に言えば、日本の心を愛する自分こそが精神的な日本人であるという自負が見て取れます。しかし、現実の明治日本は、八雲が愛したような「怪談と情緒の世界」から、藤三郎が生きる「金と生存競争の世界」へと急速に変貌していました。藤三郎こそが、ある意味で「近代化されたリアルな日本人」の成れの果てであり、八雲はその醜い現実を直視することを拒否したのです。

消息不明の16年と孤独な死

八雲に罵倒され、家を追い出されたその日以降、藤三郎は二度とセツたちの前に姿を現しませんでした。1900年から1916年までの16年間、藤三郎がどこで何をしていたのかは定かではありません。

朝ドラ「ばけばけ」で母が物乞いをする描写があるように、藤三郎もまた都市の最下層で極貧生活を送っていたことは想像に難くありません。定職に就くスキルもなく、頼れる親族も失った彼は、日雇い労働や浮浪生活を余儀なくされたでしょう。明治から大正にかけての東京や地方都市には、こうした没落士族の浮浪者が数多く存在したと言われています。

藤三郎の最期が確認されたのは1916年(大正5年)、彼が45歳の時です。発見場所は、彼の本籍地に近い「空き家」でした。この「本籍地近く」という事実は、彼が最期に故郷・松江の近くに引き寄せられていたことを示唆します。しかし、彼には帰るべき家も、入るべき墓も(自ら売ってしまったため)ありませんでした。

八雲が求めたような劇的な「ハラキリ」ではなく、誰にも看取られず、朽ち果てるような孤独死でした。この死に様こそが、明治という時代が敗残者に用意した現実的な結末だったのです。藤三郎は、墓を売ってでも、恥をかいてでも、泥をすすってでも「生きた」のです。その16年間の放浪の末の孤独死は、ある意味で、八雲が愛した幻想の日本(ハラキリの国)に対する、生身の人間の無言の反論であったかもしれません。

ドラマ「ばけばけ」における三之丞の描かれ方

朝ドラ「ばけばけ」では、板垣李光人さんが演じる雨清水三之丞が、史実の小泉藤三郎をモデルにしながらも、ドラマとしての解釈を加えた人物として描かれています。板垣さんの演技は、三之丞の奇矯な振る舞いの中にも、どこか哀れさや切なさを感じさせるものがあると評価されています。

ドラマでは、三之丞が「ジゴク!!」と叫ぶシーンがあるとされています。この叫びは、彼を取り巻く環境そのものが地獄であるという認識と、その地獄から抜け出せない自分自身への絶望を表しているのでしょう。史実の藤三郎もまた、心の中で同じように叫び続けていたのかもしれません。

朝ドラという性質上、あまりにも救いのない展開は避けられる可能性があります。ドラマでは、トキ(セツ)と三之丞の関係に、単なる迷惑な弟というだけでなく、血の繋がった家族としての情愛も描かれることでしょう。しかし史実では、墓売却と八雲の激怒を経て、絶縁に近い状態となりました。

製作者が、三之丞にどのような「救済」あるいは「最期」を用意しているのかは、今後の放送を待つしかありません。史実通りであれば、彼は姉の幸福な家庭の影で、ひっそりと消えていく運命にあります。しかし、ドラマとしての創作の余地もあり、視聴者に何らかのカタルシスを与える展開も考えられます。

明治維新の光と影を考える

朝ドラ「ばけばけ」の雨清水三之丞と史実の小泉藤三郎の物語は、明治維新という大変革が生み出した「光」と「影」を象徴的に示しています。小泉八雲とセツの物語は、異文化交流と文学的成功という「光」の部分です。一方、藤三郎の物語は、その光に照らされることで、より深く濃くなった「影」の部分なのです。

明治維新は、日本を近代国家へと押し上げる原動力となりましたが、その過程で多くの人々が犠牲になりました。士族階級の没落は、その最も象徴的な例です。彼らは、自らの意志とは無関係に、時代の変革に巻き込まれ、新しい価値観に適応することを強制されました。適応できた者は生き残り、できなかった者は脱落していったのです。

小泉藤三郎が犯した「墓売却」という罪は、道徳的には許されざるものです。しかし、経済的基盤を奪われ、実務能力の習得機会も与えられず、ただ「士族の誇り」という換金不可能な重荷だけを背負わされた彼に、他にどのような生存戦略があったのでしょうか。彼は、明治という国家プロジェクトが生み出した必然的な「産業廃棄物」としての士族階級の悲哀を、その身一つで体現した歴史の証人なのです。

朝ドラを通じて歴史を見つめ直す

朝ドラ「ばけばけ」を通じて、雨清水三之丞という人物が再注目されることは、成功者たちの歴史である「近代日本史」の裏側に、数多の藤三郎たちの無念が埋まっていることを想起させる契機となるでしょう。歴史は勝者によって語られがちですが、敗者の物語もまた、同じように重要なのです。

板垣李光人さんが演じる三之丞の姿を見ながら、私たちは明治という時代の複雑さ、人間の尊厳と生存の間の葛藤、そして家族の絆と亀裂について考えることができます。三之丞(藤三郎)は、単なる「ダメな弟」ではありません。彼は時代の犠牲者であり、同時に、どんな状況でも生きようとした一人の人間なのです。

朝ドラ「ばけばけ」における雨清水三之丞と史実の小泉藤三郎の物語は、私たちに多くのことを教えてくれます。時代の変革期には必ず光と影が生まれること、成功の裏には多くの失敗があること、そして歴史を学ぶということは、勝者だけでなく敗者の声にも耳を傾けることだということです。これからも「ばけばけ」の放送を見守りながら、この複雑な時代と人間模様について、深く考えていきたいものです。

コメント