蘭子が直面する郵便局解雇の現実と朝田家の未来

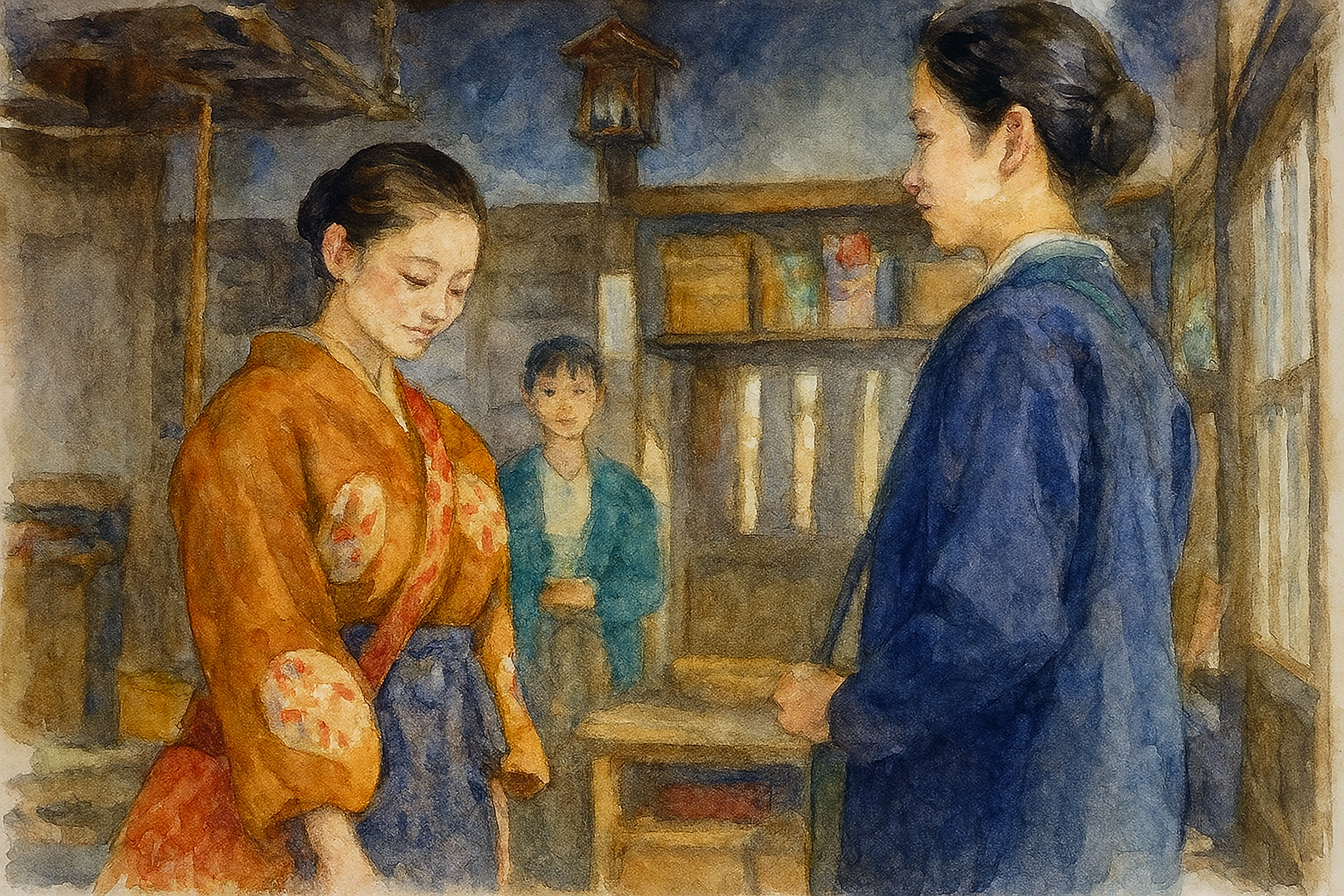

戦前から郵便局で真面目に働き続けてきた蘭子に、突然の解雇通告が下されました。戦争から戻ってきた男性職員のために、女性は職場を去らなければならないという理不尽な現実。「女子はポイや。酷うない?」というメイコの言葉が、当時の女性たちが置かれた厳しい状況を端的に表していますわね。

蘭子は三姉妹の中でも特に器用で、戦時中は男性に代わって配達業務まで担っていました。その献身的な働きぶりは地域の人々からも信頼され、朝田家の大切な収入源でもあったのです。それなのに、戦争が終わると同時に、まるで用済みのように扱われてしまう。この不条理さは、多くの視聴者の心に深く響いているようですの。

朝田家の家計を支えてきた蘭子の収入が断たれることで、一家の経済状況は一気に不安定になります。高齢の釜じいの体調も心配される中、メイコやのぶだけでは到底やりくりできません。石屋の仕事も先行き不透明な状況で、蘭子の解雇は家族全員の生活に深刻な影響を与えることになるでしょう。

しかし、蘭子という女性の強さを考えると、この困難も新たな可能性への扉になるかもしれません。彼女の持つ器用さと責任感、そして地域での信頼関係は、別の形で活かされる道があるはずです。長年閉められていた朝田パンの再開という選択肢もありますし、石屋を継ぐという可能性も考えられます。

戦後の混乱期において、女性たちは様々な制約の中で自分の道を切り開いていかなければなりませんでした。蘭子の物語は、そんな時代を生きた女性たちの強さと希望を象徴しているのではないでしょうか。視聴者からは「蘭子には幸せな結末を」という声が多く寄せられていますが、きっと彼女なら、この試練を乗り越えて新しい人生を歩んでいけるでしょう。

三姉妹の中で最も苦労を背負ってきた蘭子。戦争で恋人を失い、家族のために身を粉にして働いてきた彼女が、今度は社会の理不尽さと向き合わなければならない。でも、そんな蘭子だからこそ、この困難を糧にして、より大きな花を咲かせることができるのではないでしょうか。彼女の新たな挑戦から目が離せませんわね。

薪鉄子電話がもたらすのぶの運命転換点

月刊くじらの最新号が発売されてからわずか2日後、編集部に響いた一本の電話。岩清水信司が「薪鉄子先生からです。怒っちゅうかもしれません」と声を潜めた瞬間、のぶの運命は大きく動き始めることになりました。この電話こそが、物語の重要な転換点となるのですわね。

のぶが執筆した八木信之介の記事には、薪鉄子についての言及がありませんでした。東海林編集長が声を荒げたのも無理はありません。しかし、のぶは八木の人柄と活動に心を打たれ、彼の物語だけに焦点を当てることを選んだのです。闇市で出会った戦災孤児たちへの支援活動、そして「腹がいっぱいになれば、それでいいのか?」という八木の深い問いかけ。のぶはその記事に、自分なりの正義感と使命感を込めていました。

薪鉄子という政治家は、飢餓対策に真剣に取り組む女性議員として知られています。おそらく彼女は、のぶの記事を読んで何かを感じ取ったのでしょう。怒っているのか、それとも評価しているのか。岩清水の心配そうな表情からは、その真意を測りかねる状況が伝わってきますわね。

でも私は思うのです。薪鉄子のような聡明な女性なら、のぶの記事に込められた真摯な想いを理解してくださるのではないかと。八木の活動を通して描かれた戦後復興への願い、子どもたちの未来への思い。それは政治家である薪鉄子が日々取り組んでいることと、根本的には同じ志なのですから。

この電話がのぶを東京へと導く可能性は十分にあります。議員秘書としてのスカウト、あるいは事務所スタッフとしての誘い。のぶの記事を読んだ薪鉄子が、彼女の才能と情熱を見抜いたとしても不思議ではありません。高知の小さな新聞社で働く女性記者から、政治の世界で活躍する女性へ。そんな大きな転身が待っているかもしれませんわね。

嵩との関係も、この東京行きによって新たな展開を見せるでしょう。表紙に描かれた自分の姿にも気づかないほど鈍感なのぶですが、距離が離れることで、お互いの大切さに気づくこともあるのです。健太郎が言っていた「想いを伝えるべき」という言葉も、きっと現実のものとなる日が来るでしょう。

薪鉄子からの電話は、単なる抗議ではなく、のぶの才能を認める評価の表れかもしれません。この一本の電話が、高知の女性記者を大きな舞台へと押し上げる起爆剤となるのです。運命とは、こうして突然に扉を開くものなのですわね。

嵩の想いが込められた表紙絵に気づかないのぶの鈍感さ

月刊くじら8月号の表紙を手に取ったメイコが「あれっ?これ…のぶ姉ちゃんや」と驚いた瞬間、読者の多くも同じ気持ちだったでしょう。嵩が心を込めて描いた表紙には、キラキラと輝くのぶの姿が美しく表現されていました。しかし、当の本人だけは全く気づかない。この愛らしい鈍感さこそが、のぶという女性の魅力でもあるのですわね。

「構図が大胆で、えい表紙やと思います」。のぶの感想を聞いて、編集部の面々は思わず苦笑いを浮かべました。琴子の「拍子抜けですね」という言葉に、岩清水が「表紙だけに」と返すダジャレまで飛び出す始末。でも、その場にいた誰もが感じていたのは、嵩の切ない想いでした。

嵩はどんな気持ちでその絵を描いたのでしょうか。東京での取材中、のぶの一生懸命な姿を見つめながら、彼女への愛情がどんどん深まっていったに違いありません。八木との再会で過去と向き合い、のぶの記事を「断固、ボツにしないでください」と必死に守ろうとする姿からも、彼の真剣な想いが伝わってきます。

やなせたかしさんが実際に「月刊高知」の表紙に奥様似の女性を描かれたという史実も、この場面をより印象深いものにしています。愛する人への想いを絵に込めるという行為は、きっと多くの芸術家が経験してきたことなのでしょう。嵩の場合も、無意識のうちにのぶへの愛情が筆に現れてしまったのかもしれませんわね。

メイコは通りがかりの女性に「これで鈍いお姉ちゃんも、嵩さんの気持ちにやっと気づきますよね?」と話しかけていましたが、現実はそう甘くありませんでした。のぶの鈍感さは筋金入りで、どんなに分かりやすいサインを送られても、恋愛感情として受け取ることができないのです。

でも、この鈍感さがのぶらしさでもあります。記者としての使命感に燃え、仕事に一生懸命な彼女だからこそ、恋愛のことまで頭が回らないのでしょう。戦後の混乱期を生きる女性として、自分の役割を全うすることで精一杯なのかもしれません。

嵩は表紙を褒められたことで少し嬉しそうな表情を見せていました。想いが伝わらなくても、自分の作品を評価してもらえたことは素直に喜べるのですね。こういう控えめで優しい性格だからこそ、のぶに対してもなかなか積極的になれないのでしょう。

健太郎が東京で言っていた「想いを伝えるべき」という言葉を、嵩も思い出していたようです。もしあの時、おでんで食あたりしなかったら、どんな言葉をのぶにかけていたのでしょうか。きっとその機会は、また巡ってくるはずです。今度こそ、嵩の想いがのぶに届く日が来ることを、心から願っていますわ。

八木信之介が示す戦後復興への深い洞察と子どもたちへの愛情

「土佐の山猿が、なんでこんな所うろついてるんだ?」という八木信之介の第一声は相変わらず辛辣でしたが、その奥に秘められた深い愛情と洞察力に、多くの視聴者が心を打たれたことでしょう。妻夫木聡さんが演じる八木は、表面的な厳しさの向こうに、真の優しさを宿した魅力的な人物として描かれていますわね。

「腹がいっぱいになれば、それでいいのか?」という八木の問いかけは、戦後復興に対する彼の哲学を端的に表しています。単に飢えをしのぐだけでは意味がない。子どもたちが将来、社会で自立して生きていけるよう、教育や人間関係の構築こそが重要だと彼は考えているのです。これは現代にも通じる、とても深い洞察ですわね。

闇市での八木の活動を見ていると、まさに一人で児童福祉施設のような役割を果たしていることが分かります。戦災孤児たちにコッペパンを配るだけでなく、読み書きを教え、名作の読み聞かせをし、さらには子どものいない夫婦への引き取りの仲立ちまで。これほど包括的な支援活動を、個人で行っているのですから驚きです。

八木と嵩の関係も、とても印象深いものがあります。軍隊時代から変わらぬツンデレぶりを見せながらも、「あの人がいなかったら、僕は戦地から帰ってこられたかどうか分からない」という嵩の言葉からも分かるように、彼は本当に部下思いの優しい人なのでしょう。「こんな安酒じゃなくて、うまい酒を持ってこい」という言葉も、また会いたいという気持ちの表れなのですわね。

闇市の人々も、最初は胡散臭いと警戒していた八木を、最後には「大した人だよ」と認めていました。人を見る目の厳しい商売人たちが、彼の人柄と活動を評価したのです。これは八木という人物の真価を物語る、とても意味深い場面でした。

のぶが八木の記事だけを掲載することにした判断も、彼女なりの正義感の表れでしょう。政治家の華々しい活動ではなく、人知れず社会の底辺で活動する人物にスポットライトを当てることで、本当の意味での戦後復興について考えさせようとしたのです。嵩が「この記事は人の心をつかみます」と後押ししたのも、八木の活動に深く感動したからに違いありません。

八木信之介という人物は、まさにアンパンマンの原型とも言える存在ですわね。「なんのために生まれて なにをして生きるのか」という問いに、自分なりの答えを見つけて実践している。弱い者を助け、子どもたちの未来を守るために、自分にできることを淡々と続けている。そんな彼の姿は、戦後の混乱期を生きる人々にとって、希望の光だったのでしょう。

八木と嵩が美味い酒を酌み交わしながら語り合う日が、きっと来るでしょう。その時、八木は嵩にどんな言葉をかけるのか。戦友として、人生の先輩として、彼が嵩の背中を押してくれることを期待していますわ。八木信之介という男の深い愛情と洞察力が、物語にさらなる深みを与えてくれることでしょうね。

コメント