2025年度後期に放送されるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』において、吉沢亮さんが演じる錦織友一というキャラクターは、物語の重要な鍵を握る人物として注目されています。錦織友一のモデルとなったのは、実在の教育者である西田千太郎という人物です。ドラマでは「大盤石」と呼ばれる秀才として描かれる錦織友一と、史実における西田千太郎には、多くの共通点と同時に、ドラマならではの創作要素も含まれています。本記事では、錦織友一というキャラクターの役割、実在した西田千太郎の生涯と功績、そしてドラマのフィクション要素と史実の違いについて、詳しく比較分析していきます。明治時代の松江を舞台に、異文化の架け橋となった青年教師の物語は、現代の私たちにも多くの示唆を与えてくれるでしょう。

ドラマ『ばけばけ』における錦織友一の人物像と重要な役割

2025年度後期のNHK連続テレビ小説第113作『ばけばけ』は、怪談文学の巨匠として世界的に知られる小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・小泉セツをモデルとした作品です。ドラマでは、没落士族の娘である松野トキと、異国から流れ着いた英語教師レフカダ・ヘブンが、日々の慎ましい暮らしの中で「怪談」という文化遺産を紡ぎ出していく過程が描かれます。このドラマのテーマは「何も起きない物語に光を」という、従来の朝ドラとは一線を画すコンセプトとなっています。

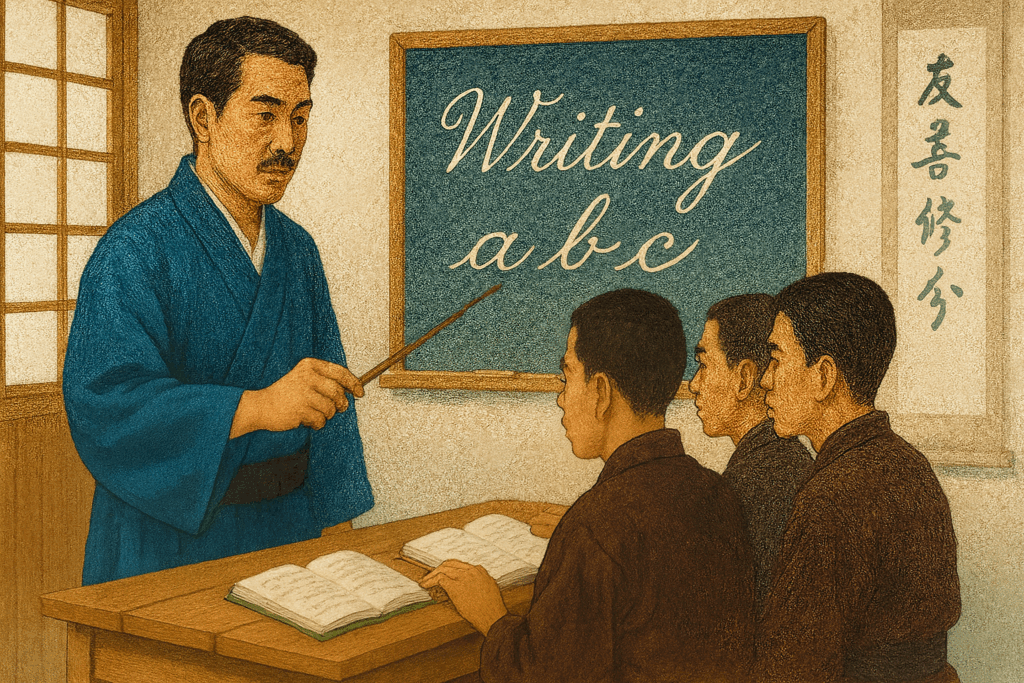

そんな物語において、主人公夫婦の精神的な支柱となり、異文化間の摩擦を解消する重要な役割を果たすのが、吉沢亮さんが演じる錦織友一です。錦織は松江中学に勤務する英語教師であり、「松江随一の秀才」と称される優秀な人物として設定されています。彼には「大盤石(だいばんじゃく)」という異名が付けられており、この言葉は巨大な岩のように揺るぎない堅固さを意味すると同時に、彼の性格が極めて真面目で、ある種の融通の利かなさや不器用さを内包していることを示唆しています。

明治時代の地方都市である松江において、西洋人は極めて稀有な存在でした。そこへ赴任してきたレフカダ・ヘブンに対し、英語を解し西洋の知識を持つ錦織は、ヘブンと日本社会をつなぐ唯一無二のパイプラインとしての機能を果たします。錦織はヘブンの言葉を周囲の日本人に、あるいは日本人の言葉をヘブンに伝えるための通訳としての役割だけでなく、友人として、人間として、ヘブンを支える存在となっていきます。

ヒロインである松野トキに対しても、錦織は「導き手」であり「同志」のような存在として描かれています。没落士族の娘であるトキは、生活のために働きに出なければならない境遇にあり、ヘブンの元で女中として働き始めます。しかし、言葉も文化も異なる二人の間には、当初は大きな壁が存在しました。この壁を取り払い、トキの誠実さや勤勉さをヘブンに理解させる役割を担うのが錦織です。彼はトキとヘブンの間に立ち、二人の奇妙な縁を見守り、育む「庭師」のような役割を果たしていくと考えられます。

錦織友一というキャラクターは、単なる脇役ではなく、異文化間の理解を深め、言葉の通じない者同士の心をつなぐ「翻訳者」としての重責を担っています。彼の存在なくして、ヘブンとトキの物語は成立しないと言っても過言ではありません。

吉沢亮が挑む「英語芝居」の困難と役作りの深さ

俳優・吉沢亮さんにとって、この錦織友一役はキャリアの中でも特筆すべき挑戦となっています。複数のインタビューにおいて、彼が最も苦心しているのは「英語のセリフ」であることが明かされています。単に英語の発音を記憶し、流暢に話すだけであれば、時間をかければ達成可能かもしれません。しかし、ドラマにおける演技とは、言葉に感情を乗せ、相手との相互作用の中でリアリティを生み出す行為です。

吉沢さんは、「英語のセリフを覚えること自体は頑張ればなんとかなるが、そこに感情を乗せて言うことが非常に難しい」と吐露しています。特に錦織という役柄は、二つの異なるモードの英語を使い分ける必要があります。第一に、「通訳としての英語」です。これはヘブンの言葉を周囲の日本人に、あるいは日本人の言葉をヘブンに伝えるための機能的な言語であり、正確さと客観性が求められます。第二に、「錦織自身の言葉としての英語」です。友人として、あるいは一人の人間としてヘブンと対話する際の英語には、錦織本人の感情や思想が反映されていなければなりません。

この「テンションの違い」を意識し、演じ分けることは、母国語ではない言語において極めて高度な技術を要します。さらに、時代考証的な難しさも加わります。明治時代の日本人が話す英語は、現代の洗練された英会話とは距離感が異なるはずです。脚本では、日本語の会話の中に突如として「It’s a surprise!(びっくり!)」といった英語のフレーズが挿入される演出がなされています。これをシリアスな文脈の中で、コメディにならず、かつ当時の「ハイカラ」な知識人のリアルな日常として成立させるバランス感覚が、吉沢さんには求められているのです。

吉沢さんは毎日必死にこの課題に向き合っており、「絶望しております(笑)」と冗談めかして語るほど、その壁は高いようです。しかし、その努力は共演者によって高く評価されています。ヘブン役のトミー・バストウさんは、吉沢さんの英語について「完璧だ」とお墨付きを与えており、現場での信頼関係が演技の質を高めていることが窺えます。吉沢さんの真摯な姿勢と高い演技力が、錦織友一というキャラクターに命を吹き込んでいるのです。

実在のモデル・西田千太郎の生涯と小泉八雲への貢献

ドラマの錦織友一のモデルとなった実在の人物が、西田千太郎(にしだ せんたろう)です。西田千太郎は、文久2年9月18日(1862年11月9日)に島根県松江で生まれました。彼は明治という激動の時代において、地方教育の現場で近代化を支えた教育者の一人です。西田は地元の松江尋常中学校(現在の島根県立松江北高等学校)の教諭を務めていました。彼は非常に優秀であり、ドラマの設定にある「秀才」という描写は、彼の実像を忠実に反映したものです。誠実で責任感が強く、生徒や同僚からの信頼も厚かったと伝えられています。

西田千太郎の名が歴史に刻まれることになった最大の要因は、明治23年(1890年)8月、松江中学に一人の外国人教師が赴任してきたことにあります。その男こそ、後に小泉八雲となるラフカディオ・ハーンです。ハーンが松江に滞在したのは、わずか1年3ヶ月という短い期間でしたが、この期間はハーンの日本理解において決定的な意味を持つ時間となりました。そして、その理解を可能にしたのが、同僚教師であった西田千太郎です。

西田はハーンの通訳を務めただけでなく、松江の歴史、伝説、風習、そして日本人の精神性について、ハーンに深く教示しました。ハーンは西洋近代文明の物質主義に疲弊し、日本に「古き良き精神」を求めていましたが、西田はその理想的な案内人でした。ハーンは西田を「最も信頼できる友人」と呼び、頻繁に彼の自宅を訪れました。現在、松江市新雑賀町に残る「西田千太郎旧居」には、ハーンが28回も訪問したという記録が残されています。これは単なる同僚付き合いの範疇を超えた、魂の交流があったことを証明しています。

西田千太郎の最大の功績の一つは、ハーンと小泉セツの結婚を斡旋したことです。異国の地で孤独を抱えていたハーンに対し、松江の士族の娘であるセツを紹介し、二人の縁を結んだのは西田でした。セツは後にハーンに日本の怪談話を語り聞かせ、それがハーンの再話文学(『怪談』など)の源泉となったことは有名ですが、その前提となる二人の出会いをプロデュースした西田がいなければ、世界の文学史に残る傑作群は誕生しなかったかもしれないのです。

西田は、ハーンが日本の生活に馴染めるよう、住居の世話から身の回りの細々とした調整まで、献身的にサポートしました。ハーンが松江を「神国の首都」と呼び、その神秘性を愛した背景には、西田というフィルターを通して見た松江の姿があったと言えます。西田千太郎の日記(『西田千太郎日記』)は、当時の教育事情やハーンの松江時代の生活を知る上での第一級の史料として評価されています。

しかし、悲劇は突然訪れます。ハーンが熊本第五高等中学校へ転任し、松江を去った後も、二人の友情は文通を通じて続きました。しかし、明治30年(1897年)3月15日、西田千太郎は34歳(数え年で36歳)という若さで急逝します。死因は当時「国民病」とも言われた結核であったとされています。ハーンはこの友人の死に深く打ちのめされました。彼は西田への追悼の念を持ち続け、その友情はハーンの作品の中にも精神的な影響として残っています。

西田の死後、100年以上が経過した現在、松江市では彼の功績を再評価し、その記憶を後世に伝える動きが活発化しています。一般社団法人「まちなかプラン」が設立され、老朽化が進む西田千太郎旧居の修繕・保存活動が行われています。この旧居は、ハーンが座った客間や貴重な蔵書が残る場所であり、松江の文化遺産としての価値は極めて高いものです。

ドラマと史実の交錯点:創作要素と歴史的真実の比較

ドラマ『ばけばけ』は、史実をベースにしながらも、物語を豊かにするための創作要素を織り交ぜています。史実の重みを理解した上で、ドラマがどのような創作を織り交ぜているかを分析することは、作品をより楽しむための鍵となります。

まず、ドラマには史実には存在しないオリジナルキャラクターが登場します。その筆頭が、島根県知事・江藤安宗の娘、「江藤リヨ」(演:北香那さん)です。リヨは英語が堪能で、才色兼備な「お嬢様」として描かれます。彼女は西洋文化に強い憧れを抱いており、ヘブンに対して積極的なアプローチを見せます。史実において、ハーンが松江時代に特定の知事令嬢と浮名を流したという記録はありません。したがって、リヨは完全なドラマオリジナルの存在です。

リヨの役割は、いくつかの重要な機能を果たします。第一に、彼女は明治という時代が持っていた「西洋への憧れ」を体現する存在です。彼女のヘブンへの関心は、個人的な恋心というよりも、彼が背負っている「西洋文明」そのものへの憧憬である可能性が高いと考えられます。これは、日本の伝統や精神性を重んじるヒロイン・トキとは対照的なスタンスであり、二人の女性を対比させることで、当時の日本が抱えていた「伝統と革新」の葛藤を浮き彫りにする狙いがあります。

第二に、リヨは「恋のライバル」としての役割を演じます。「何も起きない物語」に起伏を与えるために、リヨの存在が物語を動かす触媒となります。予告情報では、リヨがトキに対し「私のライバルなのかしら?」と問う場面や、ヘブンと親しげに歩く場面が描かれています。これにより、トキのヘブンへの想いが刺激され、物語が動いていきます。

第三に、リヨの存在は、錦織友一の人間性を掘り下げる鏡としても機能します。あらすじでは、リヨのヘブンへの積極的な姿勢を目の当たりにすることで、錦織が自身の「恋心」に気づくという展開が示唆されています。これがリヨへの恋心なのか、あるいはトキへの秘めた想いなのか、あるいはヘブンを奪われることへの複雑な感情なのか、ドラマの解釈が待たれるところです。

もう一つの注目すべき創作要素が、第9週のエピソードとして予告されている「ウグイスとメジロの取り違え事件」です。劇中でリヨはヘブンに「ウグイス」をプレゼントしますが、その鳥の姿は鮮やかな緑色をしており、目の周りが白い特徴があります。これは生物学的に見れば明らかに「メジロ」です。実際のウグイスは地味な茶褐色をしており、藪の中に隠れて姿を見せない鳥です。しかし、日本では古くから「梅にウグイス」という図像が好まれ、鮮やかなメジロをウグイスと混同する、あるいはメジロの姿にウグイスの声を重ねてイメージする文化的誤解が存在しました。

このエピソードは、異文化理解の難しさと面白さを象徴する寓話として機能します。リヨが自信満々にメジロをウグイスとして贈るシーンは、彼女の西洋かぶれの一方で、自国の自然に対する知識が曖昧であること、あるいは「見栄えの良いものを贈りたい」という作為を暗示しているかもしれません。そして、ヘブンやトキが「鳴かない」「色が違う」と疑念を抱き、最終的にその誤解が解けるプロセスは、真実を見ようとするヘブンの観察眼や、それをサポートする錦織たちの誠実さを描くための重要な寓話となるでしょう。

ドラマでは錦織に「恋心」が芽生える展開が用意されていますが、史実の西田千太郎は34歳で早世しています。もしドラマが史実に沿って進むのであれば、錦織の恋が成就し、幸福な家庭を築くという結末は望み薄かもしれません。あるいは、彼の恋は成就せずとも、ヘブンとトキの愛を見守り、彼らの幸福の中に自身の愛の形を見出す「昇華」された結末を迎える可能性もあります。いずれにせよ、錦織の物語には、明治の青春の輝きと、避けられない運命の影が同居しており、それが視聴者の心を打つ要素となるはずです。

トミー・バストウが演じるレフカダ・ヘブンの役作り

錦織友一のパートナーとなるレフカダ・ヘブン役のトミー・バストウ(Tommy Bastow)についても、詳細な文脈を把握しておく必要があります。彼の役作りへの没入は、吉沢亮さんの演技にも多大な影響を与えているからです。

トミー・バストウさんは1991年生まれのイギリス出身の俳優であり、元々は「FranKo」というロックバンドのリードボーカルを務めていた異色の経歴を持ちます。彼は日本の映画や文化に深く傾倒しており、10年以上にわたって日本語を学習しています。真田広之さんが主演・プロデュースを務め、エミー賞を総なめにしたドラマ『SHOGUN 将軍』では、主要キャラクターの一人であるマルティン・アルヴィト司祭役を演じ、流暢な日本語と重厚な演技で世界的な評価を得ました。この実績が、『ばけばけ』でのヘブン役抜擢につながったことは想像に難くありません。

ハーン(ヘブン)は、少年時代の事故により左目を失明しています。この身体的特徴を表現するため、トミー・バストウさんは撮影中、白濁した特殊なコンタクトレンズを装着して演技を行っています。彼はインタビューで、「視界が悪くなるからレンズはしなくてもいいと言われたが、作品にとって重要なのは私がどう見えるかではなく、レンズをしたヘブンに共演者がどう反応するかだ」と語っています。この発言からは、彼が自身の快適さよりも、リアリティと共演者との相互作用を優先する、極めてストイックな役者魂を持っていることがわかります。

吉沢亮さんが演じる錦織は、この「見えにくい目」を持つヘブンを物理的にも精神的にも支える存在です。バストウさんが自らに課した身体的な制約は、吉沢さんの「支える演技」に真実味を与え、二人の間に言葉を超えた信頼関係の空気感を生み出しているのです。二人の俳優の真摯な姿勢が、ドラマのリアリティを高め、視聴者に深い感動を与える源泉となっています。

「神国の首都」松江という舞台装置の意味

ドラマの舞台となる松江は、ハーンによって「神国の首都」と形容されました。ハーンの作品『知られぬ日本の面影』では、松江の視覚的な美しさだけでなく、聴覚的な要素への言及が際立っています。例えば、朝の静寂を破る寺の鐘の音、米をつく杵の音、行商人の声などです。ハーンはこれらの音に、日本人の生活の鼓動を感じ取りました。

ドラマ『ばけばけ』においても、こうした「音」の演出は重要になると予想されます。予告されている「盆踊り」のエピソードは、ハーンが体験した「不思議な盆踊り」の再現であり、そこでは能の呼吸法や摺り足といった身体的な所作と共に、独特のリズムや音が描かれるはずです。錦織(西田)は、これらの音が持つ文化的意味をハーンに解説し、彼が日本文化の深層に触れる手助けをしました。ドラマでは、吉沢亮さんがどのように松江の音や風景をヘブンにプレゼンテーションするのか、その「案内」の演技が見どころとなります。

松江という場所は、単なる舞台装置ではなく、物語のテーマそのものを体現する重要な要素です。松江の美しい風景、神社仏閣、宍道湖の夕日、そして人々の暮らしぶりは、ハーンが求めた「日本の精神」を象徴するものでした。錦織友一は、この松江という場所の魅力を、西洋人であるヘブンに伝える役割を担っています。

「何も起きない物語」が照らす日常の光

『ばけばけ』のテーマである「何も起きない物語に光を」は、現代社会へのアンチテーゼとも受け取れます。刺激的な事件や劇的な展開ばかりを消費するのではなく、季節の移ろいや、日々の食事、隣人との会話といった「変哲もない日常」の中にこそ、人生の豊かさや神秘が潜んでいるというメッセージです。

錦織友一というキャラクターは、その「日常」を堅実に守り、慈しむ存在です。彼は英雄ではありませんが、英雄的な忍耐力で友人を支え、文化を守りました。その姿は、名もなき市井の人々の尊厳を肯定するものであり、朝ドラが本来描くべき「生活者の物語」の原点回帰とも言えるでしょう。

実在の西田千太郎も、派手な功績を残したわけではありません。しかし、彼の誠実な友情と献身的なサポートがなければ、小泉八雲という世界的な文学者は誕生しなかったかもしれません。偉大な仕事の裏には、必ず名もなき支え手の存在があるという真実を、錦織友一と西田千太郎の物語は私たちに教えてくれます。

現代に蘇る明治の青年教師の姿

2025年という現代において、なぜ明治時代の教育者の物語が注目されるのでしょうか。それは、異文化理解、言葉の壁、そして人と人との心の通い合いという普遍的なテーマが、現代にも通じるものだからです。グローバル化が進む現代社会において、異なる文化背景を持つ人々とのコミュニケーションは、ますます重要になっています。

錦織友一が直面した「言葉に感情を乗せて伝える」という課題は、現代の私たちも日々直面している課題です。SNSやメールなど、文字だけでのコミュニケーションが増える中で、相手の真意を理解し、自分の気持ちを正確に伝えることの難しさは、明治時代も現代も変わりません。吉沢亮さんが演じる錦織の苦闘は、現代の視聴者の心にも深く響くものとなるでしょう。

また、西田千太郎という実在の人物の功績が、ドラマを通じて広く知られることは、地域の文化遺産の保存と継承という観点からも大きな意義があります。松江市に残る西田千太郎旧居は、老朽化が進んでおり、保存活動が必要とされています。ドラマの放送をきっかけに、多くの人々が松江を訪れ、小泉八雲と西田千太郎の足跡を辿ることで、地域の歴史や文化への関心が高まることが期待されます。

史実とフィクションの絶妙なバランスが生み出す深み

ドラマ『ばけばけ』の魅力は、史実をしっかりと踏まえながらも、エンターテインメントとしての面白さを損なわないバランス感覚にあります。錦織友一と江藤リヨの恋愛模様や、ウグイスとメジロの取り違え事件など、ドラマならではの創作要素は、視聴者を飽きさせない工夫です。しかし、その根底には、西田千太郎という実在の教育者の誠実な生き様と、小泉八雲との深い友情という史実があります。

この史実とフィクションの絶妙なバランスこそが、『ばけばけ』という作品を単なる朝ドラ以上のものにしています。視聴者は、吉沢亮さんとトミー・バストウさんの緻密な演技の化学反応を楽しみつつ、画面の向こう側に実在した明治の青年教師・西田千太郎の誠実な人生に思いを馳せることができます。フィクションを通じて史実に触れ、史実を知ることでフィクションがより深く楽しめるという、理想的な視聴体験が提供されるのです。

朝ドラ『ばけばけ』が問いかける現代への示唆

『ばけばけ』が放送される2025年は、AIやデジタル技術がさらに進化し、人と人とのコミュニケーションのあり方が大きく変化している時代です。そんな時代だからこそ、言葉の壁を超えて心を通わせようとする人々の物語が、私たちの心に深く響くのではないでしょうか。

錦織友一が通訳として、また友人として果たした役割は、単に言葉を翻訳するだけではありませんでした。彼は二つの文化の間に立ち、相互理解を促進し、偏見や誤解を解きほぐす役割を果たしました。これは現代のグローバル社会においても、極めて重要な役割です。異なる文化背景を持つ人々が共生していくためには、錦織のような「架け橋」となる存在が不可欠なのです。

また、「何も起きない物語に光を」というテーマは、現代人が見失いがちな「日常の豊かさ」への気づきを促します。派手なイベントや刺激的な体験ばかりを求めるのではなく、日々の何気ない出来事の中に幸せや感動を見出すことの大切さを、このドラマは教えてくれます。西田千太郎が松江の日常をハーンに紹介し、その中に「神秘」を見出させたように、私たちも自分の日常を見つめ直すきっかけを得ることができるでしょう。

視聴者が楽しむための深い教養と知識

『ばけばけ』をより深く楽しむためには、いくつかの予備知識を持っておくことが有効です。まず、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の代表作である『怪談』や『知られぬ日本の面影』を読んでおくことで、ドラマの背景にある文学的な文脈が理解できます。これらの作品には、松江での体験や、セツから聞いた怪談話が豊富に盛り込まれています。

また、明治時代の教育制度や、当時の松江の社会状況について知っておくことも有効です。明治維新後、日本は急速な近代化を進めましたが、地方都市である松江には、まだ江戸時代の伝統や文化が色濃く残っていました。その「古き良き日本」と「新しい西洋文明」の狭間で生きた人々の姿が、ドラマには描かれています。

さらに、松江という場所についての知識も、ドラマの理解を深めます。松江は「神々の国」と呼ばれる出雲地方の中心都市であり、出雲大社をはじめとする多くの神社仏閣が存在します。宍道湖の美しい夕日や、松江城の威容など、自然と歴史が調和した美しい街並みが、ドラマの舞台となっています。実際に松江を訪れることで、ドラマの世界をより身近に感じることができるでしょう。

錦織友一と西田千太郎に学ぶ人生の教訓

錦織友一と、そのモデルである西田千太郎の物語から、私たちは多くの人生の教訓を学ぶことができます。まず、誠実さと献身性の価値です。西田千太郎は、見返りを求めることなく、ハーンを支え続けました。彼の行動の根底にあったのは、友人への純粋な思いやりと、異文化理解への情熱でした。現代社会において、効率やコストパフォーマンスが重視される中で、このような無私の精神は忘れられがちですが、人間関係の本質は今も昔も変わりません。

次に、言葉の力と限界です。錦織は通訳として、言葉を媒介に二つの文化をつなぐ役割を果たしましたが、言葉だけでは伝えきれないものがあることも理解していました。感情や文化的背景は、言葉以上の何かによって伝わるものです。現代のコミュニケーションにおいても、言葉だけでなく、態度や行動、そして共に過ごす時間が重要であるという教訓を得ることができます。

そして、日常の中の豊かさを見出す眼差しです。西田千太郎は、松江の何気ない日常の中に、ハーンが求めていた「日本の精神」を見出しました。特別なイベントや非日常的な体験だけが価値あるものではなく、日々の暮らしの中にこそ、人生の本質があるという視点は、現代人が見失いがちなものです。

ドラマを通じて広がる文化的な波及効果

『ばけばけ』の放送は、単なるエンターテインメントを超えた、文化的な波及効果をもたらすことが期待されます。まず、小泉八雲文学への関心の高まりです。ドラマをきっかけに、多くの人々が小泉八雲の作品を読むことで、日本の伝統文化や怪談文学への理解が深まるでしょう。

次に、松江観光の振興です。ドラマの舞台となる松江には、小泉八雲記念館や小泉八雲旧居、西田千太郎旧居など、多くの歴史的スポットがあります。ドラマの放送をきっかけに、これらの場所を訪れる観光客が増加することが予想されます。地域経済の活性化だけでなく、文化遺産の保存と継承にも寄与することが期待されます。

また、異文化理解教育への応用も考えられます。ドラマで描かれる異文化間のコミュニケーションの難しさと面白さは、学校教育や企業研修などで、異文化理解の重要性を教える教材として活用できる可能性があります。

さらに、地域史の再評価という側面もあります。全国的には無名であっても、地域において重要な役割を果たした人物は数多く存在します。西田千太郎のような「名もなき功労者」に光を当てることで、各地域の歴史や文化を見直すきっかけとなるでしょう。

吉沢亮という俳優の新たな境地

吉沢亮さんにとって、錦織友一役は俳優としての新たな境地を開く挑戦となっています。これまで、映画『キングダム』シリーズでの政役や、大河ドラマ『青天を衝け』での渋沢栄一役など、主役として華々しい演技を見せてきた吉沢さんですが、『ばけばけ』では主人公を支える「脇役」としての立ち位置にあります。

しかし、この錦織友一という役柄は、単なる脇役ではありません。物語の要として、主人公夫婦を支え、異文化の架け橋となる重要な役割を担っています。主役とは異なる輝き方、支える者の強さと美しさを表現することは、俳優としての幅を広げる貴重な経験となるでしょう。

また、英語での演技という新たな挑戦も、吉沢さんの俳優としての成長を促しています。言語の壁を超えて感情を伝えるという困難な課題に真摯に取り組む姿勢は、多くの視聴者の共感を呼び、吉沢さんの俳優としての評価をさらに高めることでしょう。

朝ドラというメディアの持つ力と可能性

NHK連続テレビ小説、通称「朝ドラ」は、日本のテレビ文化において特別な位置を占めています。毎朝15分間、半年間にわたって放送されるこの番組は、多くの日本人の生活の一部となっており、社会的な影響力も大きいものがあります。

『ばけばけ』は、従来の朝ドラとは一線を画すコンセプトを掲げています。「何も起きない物語に光を」というテーマは、派手な展開やドラマチックな事件を期待する視聴者には、最初は物足りなく感じられるかもしれません。しかし、日々の暮らしの中にある小さな喜びや悲しみ、人と人との心の通い合いを丁寧に描くことで、視聴者の心に深く残る作品となる可能性を秘めています。

朝ドラという毎日の習慣の中で、視聴者は登場人物たちと共に時間を過ごし、彼らの喜びや悲しみを共有します。錦織友一という誠実な青年教師の姿を毎朝見ることで、視聴者自身も日常の中の小さな幸せに気づき、人を思いやる心を育むことができるかもしれません。これこそが、朝ドラというメディアが持つ大きな力であり、可能性なのです。

史実に残る友情の美しさと重み

西田千太郎と小泉八雲の友情は、言葉や文化の壁を超えた、真の心の通い合いでした。二人の関係は、単なる同僚や仕事上のパートナーシップを超えた、魂の交流と呼ぶにふさわしいものでした。ハーンが西田の自宅を28回も訪問したという記録は、二人の友情の深さを物語っています。

この友情の美しさと同時に、その重みも感じずにはいられません。西田千太郎が34歳という若さで亡くなったという事実は、ハーンにとって大きな悲しみでした。しかし、その短い生涯の中で、西田はハーンの人生に決定的な影響を与え、世界文学史に残る作品の誕生を支えました。人の人生の価値は、その長さではなく、どのように生きたかによって決まるという普遍的な真理を、西田千太郎の生涯は教えてくれます。

ドラマ『ばけばけ』を通じて、この美しい友情の物語が多くの人々に知られることは、西田千太郎という無名の教育者への最高の供養となるでしょう。そして、私たち視聴者も、自分の人生において、誰かの支えとなり、誰かの人生に良い影響を与えることの尊さを学ぶことができるのです。

2025年度後期の放送が待たれる『ばけばけ』は、吉沢亮さん演じる錦織友一と、実在の西田千太郎の物語を通じて、異文化理解の大切さ、日常の豊かさ、そして人と人との真の友情について、私たちに多くのことを教えてくれる作品となることでしょう。史実とフィクションが織りなす深みのある物語を、じっくりと味わいながら視聴することで、現代を生きる私たちも、明治時代の青年教師から学ぶべき多くの教訓を得ることができるはずです。

コメント