高石あかりが挑む新たな朝ドラヒロインの魅力

2025年度後期NHK連続テレビ小説の主演を務める高石あかりさんの存在感が、放送開始前から大きな注目を集めている。22歳という若さでありながら、これまでの演技経験を活かし、明治時代という重厚な時代背景の中で生きる女性を演じることになった彼女の挑戦は、まさに女優としての新境地への第一歩といえるだろう。

撮影の合間に見せる彼女の疲れ切った姿が話題となったように、朝ドラという長期間にわたる大作への取り組みは並大抵のことではない。着物姿のまま首を90度に曲げて眠ってしまった写真からは、役作りへの真摯な姿勢と同時に、過酷な撮影スケジュールに真正面から向き合う彼女の姿勢が伝わってくる。マネージャーが代理で投稿した「カウントダウン断念」という言葉からも、どれほど集中して作品に取り組んでいるかが窺える。

高石あかりという女優の魅力は、その自然体な表現力にある。ファンからの心配の声にも表れているように、彼女の人柄の良さや親しみやすさは多くの人の心を掴んでいる。首を痛めそうな寝姿に対する温かいコメントの数々は、彼女が愛されている証拠でもある。日本髪やカツラといった時代劇特有の装いに慣れない様子も、むしろ彼女の等身大の魅力として受け取られている。

演技派としての評価も高く、これまでの作品で見せてきた表現力の幅広さは、朝ドラという国民的番組においても十分に発揮されることが期待される。ベイビーわるきゅーれでの脱力系とキレのあるアクションの融合を見せた経験は、今回の作品でも活かされることだろう。予告編で垣間見える笑いの要素も、彼女の持つコメディエンヌとしての才能を物語っている。

朝ドラヒロインという重責を背負いながらも、SNSでのファンとの交流を大切にする姿勢や、撮影現場での真摯な取り組みは、新世代の女優としての彼女の在り方を示している。売れっ子として多忙な日々を送りながらも、健康管理への気遣いを受けるほど周囲から愛される存在であることは、彼女の人間性の豊かさを表している。明治という激動の時代を生きる女性を演じるにあたって、現代的な感性と古典的な美しさを併せ持つ彼女の存在は、まさに適役といえるのではないだろうか。

ばけばけが描く明治時代の夫婦愛と日常

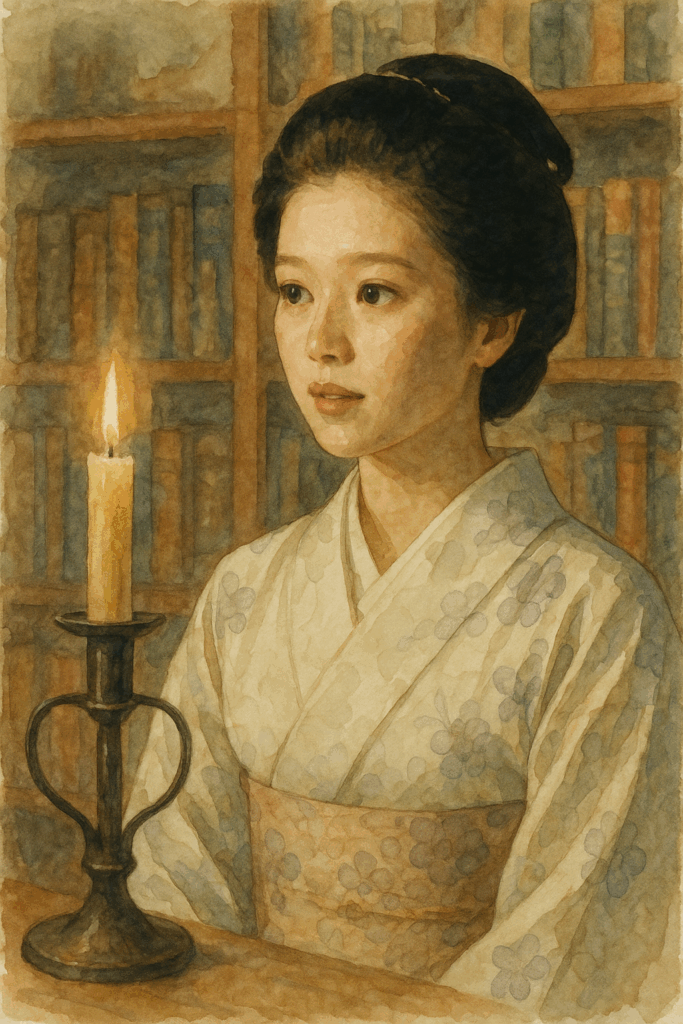

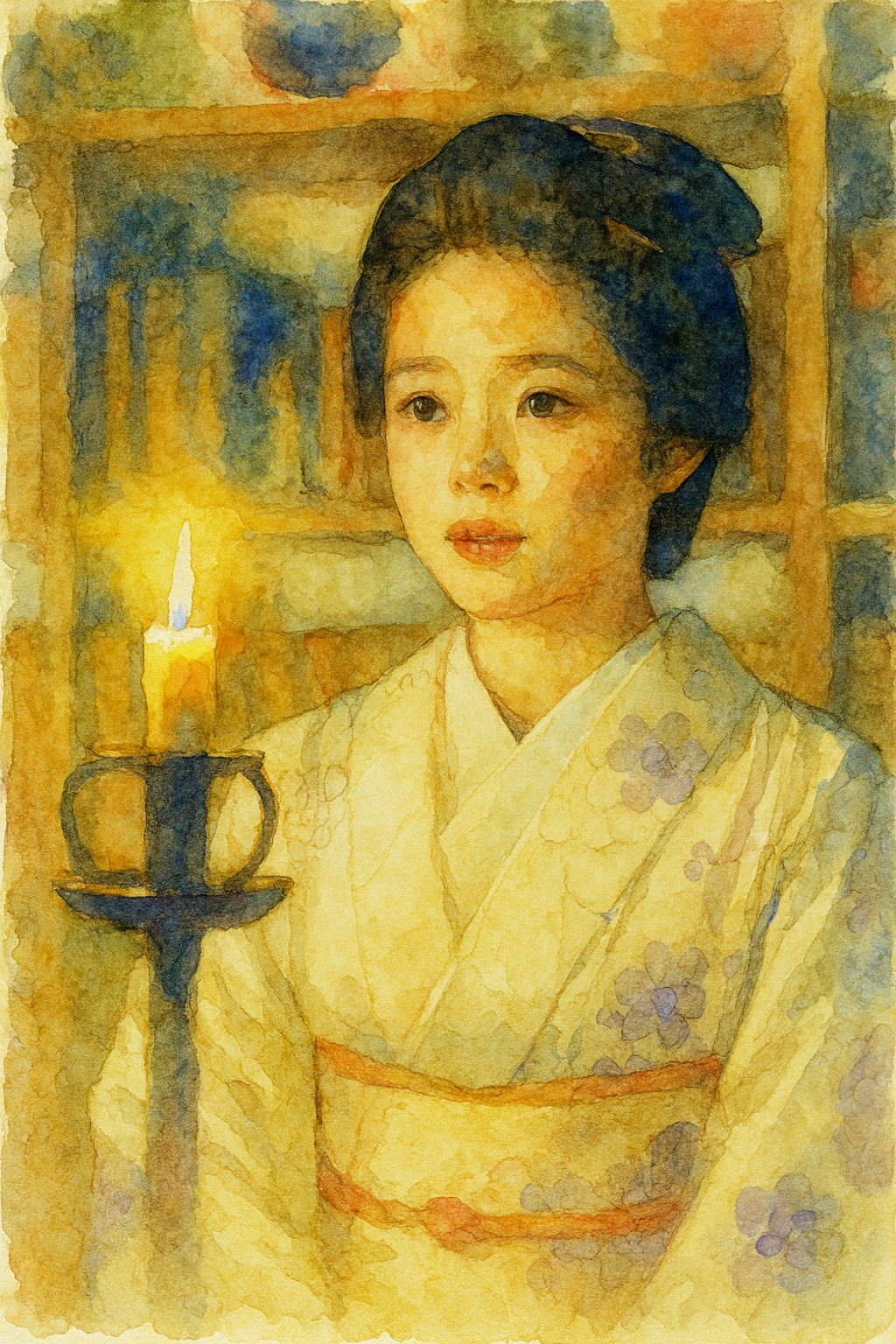

NHK連続テレビ小説113作目となる「ばけばけ」は、明治という激動の時代を背景に、国際結婚という当時としては極めて珍しい夫婦の絆を描く意欲作である。9月29日からスタートするこの作品は、「この世はうらめしい。けど、すばらしい。」という印象的なキャッチフレーズとともに、怪談を愛する日本人女性と外国人男性の何気ない日常を丁寧に紡いでいく。

物語の中心となるのは、松野トキとレフカダ・ヘブンという夫婦の関係性である。トミー・バストウが演じるヘブンは、西洋の文化と価値観を持ちながらも、日本の風土に溶け込もうとする外国人として描かれる。この設定は、過去の朝ドラ「マッサン」の成功例を彷彿とさせながらも、より深く日常に根ざした夫婦の物語として展開されることが期待される。異文化間の結婚という題材を通じて、当時の日本社会が抱えていた西洋化への憧れと戸惑いが繊細に表現されるだろう。

脚本を手がけるふじきみつ彦氏のオリジナル作品として、「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」などで見せた日常描写の巧みさが存分に活かされている。第1週の副題「ブシムスメ、ウラメシ。」からも分かるように、ユーモアを交えながらも深刻な社会情勢を背景とした物語構成となっている。明治初期の貧困や身分制度の変化といった重いテーマを扱いながらも、夫婦の温かな関係性を軸に据えることで、視聴者が親しみやすい作品作りを目指している。

音楽を担当する牛尾憲輔氏の楽曲と、男女デュオ「ハンバート ハンバート」による主題歌「笑ったり転んだり」は、夫婦をテーマとした作品にふさわしい選択といえる。特に主題歌のタイトルは、人生の浮き沈みを共に歩む夫婦の姿を象徴的に表現しており、トキとヘブンの関係性を音楽的に支える重要な役割を果たすことが予想される。

作品全体を通じて描かれるのは、単なる恋愛物語ではなく、異なる文化背景を持つ二人が日本という土地で築き上げる生活の物語である。怪談という日本固有の文化的要素を愛するトキの姿勢は、外国人である夫との文化的架け橋としての役割も担っている。西洋化が急速に進む明治時代において、伝統的な日本文化を大切にしながらも新しい価値観を受け入れていく夫婦の姿は、現代の国際化社会に生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれることだろう。

小泉八雲をモデルとした文学的背景の深さ

「ばけばけ」の物語は、明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン、通称小泉八雲とその妻小泉セツをモデルとしながら、フィクションとして巧みに構成されている。八雲といえば「怪談」をはじめとする日本の民間伝承を西洋に紹介した文学者として知られ、その文学的遺産は今もなお多くの人々に愛され続けている。この歴史的背景を持つ人物をモデルとすることで、作品に深い文学的な厚みが加わっている。

レフカダ・ヘブンという名前で登場する八雲をモデルとした人物は、原作となる史実から適度に距離を置きながらも、その本質的な魅力を損なうことなく描かれる予定である。ラフカディオ・ハーンが日本の文化、特に怪談や民間伝承に深い愛情を注いだように、ヘブンもまた日本の精神的な豊かさに魅了される外国人として描かれる。この設定により、単なる異文化交流を超えた、より深層的な文化理解の物語が展開されることが期待される。

八雲の文学世界で重要な位置を占める「怪談」という要素は、作品のタイトル「ばけばけ」にも反映されている。日本古来の超自然的な存在や不思議な現象に対する敬意と恐怖の入り混じった感情は、明治時代の急激な西洋化の中で失われそうになった日本人の心性を象徴している。阿佐ヶ谷姉妹が蛇と蛙の役で声の出演をするという設定も、この怪談的要素を現代的なユーモアで包み込む工夫として注目される。

小泉セツをモデルとした松野トキの人物設定においても、文学的な深みが感じられる。セツは八雲の創作活動を支えただけでなく、日本の伝統文化の語り部としても重要な役割を果たした女性である。トキもまた、単に夫を支える妻という役割を超えて、日本文化の継承者として描かれることが予想される。没落士族の娘という設定は、武士階級の解体という明治維新の大きな社会変動を個人史として表現する手法でもある。

文学作品としての八雲の業績を踏まえつつ、現代の視聴者にも理解しやすい形でその精神を伝える「ばけばけ」の試みは、朝ドラというメディアの可能性を広げるものでもある。時代劇としてのNHKの十八番を活かしながら、文学的な教養と娯楽性を両立させる挑戦は、視聴者に新たな知的刺激を提供することだろう。八雲が愛した日本の美しさと神秘性を、現代的な映像表現で再現する試みは、文化的な価値の再発見という意味でも重要な意義を持っている。

没落士族の娘から見る激動の明治社会

明治維新という未曾有の社会変革は、それまで日本の支配階級であった武士たちの生活を根底から覆した。「ばけばけ」の主人公松野トキが置かれた没落士族という立場は、この時代の光と影を最も鮮明に映し出す鏡のような存在である。父・司之介、母・フミ、祖父・勘右衛門と共に「世をうらみ、貧しい日々を送っていた」という設定は、武士という身分を失った人々の現実を物語っている。

没落士族の境遇は、単なる経済的困窮以上の深刻な問題を含んでいた。それは精神的支柱であった価値観そのものの崩壊を意味していたからである。何世代にもわたって培われてきた武士としての誇りと生き方が、一夜にして無価値とされる激動の中で、司之介がトキに「いい暮らしをさせたい」と決心する姿は、親としての愛情と同時に、新しい時代への適応への必死な努力を表している。

小学生のトキが体験する貧困は、個人的な不幸ではなく、社会制度の大転換が生み出した構造的な問題であった。武士階級の解体により、それまでの社会秩序が根本から変わる中で、多くの元武士の家族が同様の困窮に陥っていた。しかし、この困難な状況こそが、トキという女性の強さと柔軟性を育む土壌となったのである。逆境の中で培われた精神的な強さは、後に外国人の夫との国際結婚という当時としては極めて困難な道を歩む際の大きな支えとなった。

明治初期の西洋化の波は、没落士族にとって脅威であると同時に、新たな可能性でもあった。旧来の身分制度に縛られない社会では、個人の能力と努力次第で道を切り開くことができる。トキの物語は、この時代の可能性を象徴的に表現している。没落士族の娘でありながら、外国人と結婚し、新しい文化を受け入れながらも日本の伝統を大切にする生き方は、明治という時代が持っていた多様性と寛容性を示している。

現代の視聴者にとって、没落士族という設定は単なる歴史的背景以上の意味を持つ。急激な社会変化に直面し、従来の価値観が通用しなくなる状況は、現代社会でも多くの人が経験していることである。グローバル化や技術革新によって、私たちの生活も常に変化を求められている。トキの生き方は、変化を恐れずに新しい可能性を模索する現代人にとっても、大きな励みとなることだろう。没落から這い上がろうとする人間の強さと、異文化を受け入れる寛容さは、時代を超えて共感できる普遍的なテーマなのである。

コメント