しめこ汁の衝撃的な正体に視聴者騒然

朝の連続テレビ小説「ばけばけ」第4話で描かれた食事シーンが、放送直後から大きな話題を呼んでいる。松野家の食卓に登場した「しめこ汁」という聞き慣れない料理名に、視聴者は最初こそ首を傾げていたものの、その具材の正体が明らかになると、SNS上は驚きと衝撃の声で溢れかえった。

物語の中で、ウサギ商売の失敗により経済的困窮に陥った松野家。食べるものにも事欠く状況となり、家族は苦渋の決断を迫られることになる。食卓に並んだ汁物を美味しそうに食べる家族の姿は、一見すると温かな団らんの場面のようにも見えた。しかし、その汁の中身について父親が質問を投げかけると、母親が言いよどむ様子が映し出される。そして明かされた真実は、家族全員に衝撃を与えることとなった。

特に印象的だったのは、祖父・勘右衛門が真相を知った瞬間の反応である。彼は慌てて飼育小屋へと走り、そこで空になった籠を目の当たりにする。名前を呼び続ける姿は、視聴者の心に深く刻まれた。この場面について、ネット上では「朝から重すぎる展開」「まさかこんな形で食材になるとは」といった感想が相次いで投稿された。

明治初期という時代背景を考えれば、決して珍しい出来事ではなかったという意見も多く見られた。当時は四つ足の動物を食べることが一般的ではなかった日本において、ウサギは鳥の仲間として扱われ、数え方も「一羽、二羽」とされていたという歴史的事実を指摘する声もあった。実際、フランス料理などでは現在でも高級食材として扱われており、決して特殊な食文化ではないことを説明するコメントも散見された。

しかしながら、現代の価値観で育った多くの視聴者にとって、ペットとして愛情を注いでいた動物が食卓に上がるという展開は、やはり衝撃的なものだった。「トラウマになりそう」「朝から見たくない内容」という否定的な反応がある一方で、「リアルな時代描写」「当時の生活の厳しさがよく表現されている」と評価する声も少なくなかった。

この場面が持つ意味は、単なるショッキングな演出以上のものがある。明治維新後の没落士族が直面した経済的困窮と、それでも生き抜かなければならない家族の現実を、象徴的に表現したシーンだったと言えるだろう。武士としてのプライドと現実の生活との狭間で苦悩する家族の姿は、多くの視聴者の心に何かを訴えかけたはずである。

池脇千鶴が演じる母親の複雑な心情

松野家の母親・フミを演じる池脇千鶴の演技が、視聴者から高い評価を受けている。第4話で特に注目を集めたのは、家族の窮状を誰よりも理解しながら、それでも明るく振る舞おうとする母親の姿だった。夫が失踪し、経済的に追い詰められた状況下でも、娘のトキを支え続ける母親像は、多くの視聴者の共感を呼んだ。

川での場面では、夫を見つけた娘と共に「生きていてくれさえすればいい」と涙ながらに語りかける姿が印象的だった。その言葉には、夫への愛情と同時に、これまでの苦労や不安が滲み出ていた。池脇千鶴は、セリフの一つ一つに感情を込め、観る者の心を揺さぶる演技を見せた。特に「あなたがいないと、しじみ汁が美味しくないのよ」という台詞は、日常の些細な幸せを大切にする母親の思いを象徴的に表現していた。

食卓のシーンでは、苦渋の決断を下した母親の複雑な心境が、池脇千鶴の繊細な表情から読み取れた。夫から汁物の中身について尋ねられた際の言いよどむ様子は、家族を飢えから救うために下した決断への葛藤を物語っていた。言葉を選びながら真実を告げる場面では、申し訳なさと、それでも家族を守らなければならないという責任感が交錯する様子が巧みに演じられていた。

視聴者からは「池脇さんの母親役がぴったり」「優しさと芯の強さを併せ持つ演技が素晴らしい」といった称賛の声が上がった。一方で、「もう少し若い女優さんでも良かったのでは」という意見も見られたが、それでも池脇千鶴の持つ独特の柔らかさと包容力が、この困難な時代を生きる母親像にふさわしいという評価が大勢を占めた。

没落士族の妻として、武家の誇りを保ちながらも現実と向き合わなければならない立場は、想像を絶する苦労があったことだろう。池脇千鶴は、そんな女性の強さと優しさを見事に体現している。彼女の演技からは、どんなに辛い状況でも家族のために笑顔を絶やさない母親の愛情が伝わってくる。

また、娘のトキに対する接し方も印象的である。学校に通えなくなることを告げなければならない場面でも、娘の将来を案じながらも、現実を受け入れざるを得ない母親の苦悩が表情に表れていた。池脇千鶴は、台詞だけでなく、視線や仕草といった細かな演技で、母親の内面を豊かに表現している。

このドラマにおいて、池脇千鶴演じるフミは、単なる脇役ではなく、物語の重要な軸となる存在である。明治という激動の時代を生きた女性たちの代表として、その強さと優しさを体現する彼女の演技は、今後の展開においても注目すべきポイントとなるだろう。

福地美晴の迫真の演技が話題に

幼少期のトキを演じた福地美晴の演技が、放送後大きな反響を呼んでいる。特に第4話での川辺のシーンは、多くの視聴者の涙を誘った。水の中で父親を必死に引き止めようとする場面では、小さな体で懸命に父を家へ連れ戻そうとする姿が、観る者の心を強く揺さぶった。

「お父ちゃん、帰ろう!帰ろう!」と繰り返し叫ぶ姿は、まるで本当の親子のような自然さで演じられていた。水に入ってまで父親を追いかけ、必死に説得しようとする演技は、子役とは思えないほどの迫力があった。その真剣な眼差しと、震える声で訴えかける様子は、視聴者から「泣いてしまった」「心が痛くなった」といった感想を引き出した。

学校が大好きで、勉強することの楽しさを素直に表現していたトキが、父親の事業失敗により学校に通えなくなると告げられる場面も印象深い。福地美晴は、ショックを受けながらも家族のために受け入れようとする複雑な感情を、見事に表現していた。「だって楽しいけん」と無邪気に語っていた少女が、一瞬にして現実の厳しさに直面する様子は、多くの視聴者の胸を締め付けた。

SNS上では「福地美晴ちゃんの演技力がすごい」「こんなに表現力豊かな子役は久しぶり」といった称賛の声が相次いだ。特に評価されたのは、セリフ回しの自然さと、感情表現の豊かさである。明治時代の方言を違和感なく話し、その時代の子供らしさを体現していた点も高く評価された。

最も話題となったのは、土左衛門を前にして思わず「良かった」と口にしてしまうシーンである。子供ならではの素直な反応として演じられたこの場面は、賛否両論を呼んだものの、福地美晴の自然な演技によって、不謹慎さよりも子供の純粋さが前面に出る結果となった。彼女の演技があったからこそ、このシーンが単なる不適切な発言ではなく、家族への愛情の表れとして受け取られたのだろう。

食卓での場面でも、福地美晴の繊細な演技が光った。美味しそうに汁物を食べていたところから、その正体を知って動揺する様子まで、感情の変化を巧みに表現していた。言葉では表現しきれない複雑な思いを、表情と仕草で見事に演じきった。

残念ながら、第4話をもって福地美晴の出演は終了となり、今後は成長したトキとして高石あかりが登場することになる。わずか4話という短い期間ではあったが、福地美晴が演じたトキは、視聴者の心に強く刻まれた。「もっと長く見ていたかった」「2週間くらいは子役時代を見たかった」という声が多数上がったのも、彼女の演技の素晴らしさを物語っている。

今作品において、福地美晴の存在は単なる子役以上の意味を持つ。彼女が演じた幼いトキの姿は、これから始まる長い物語の原点として、視聴者の記憶に残り続けることだろう。その純粋さと健気さは、成長後のトキの人格形成に大きな影響を与えたはずであり、今後の展開を見守る上での重要な基準点となるに違いない。

ウサ右衛門と司之介が織りなす悲喜劇

松野家を襲った悲劇の中心には、ウサ右衛門という名前を付けられたウサギと、一家の大黒柱である司之介の存在があった。この二つの要素が絡み合うことで、第4話は視聴者に強烈な印象を残すエピソードとなった。

司之介を演じた岡部たかしは、朝ドラ史に残る「ダメ親父」として、早くも視聴者の間で話題となっている。ウサギ商売という一攫千金の夢に飛びつき、結果として家族を窮地に陥れてしまった彼の姿は、明治時代の没落士族の悲哀を体現していた。武士としての誇りを持ちながらも、商売の才覚がなく、現実の厳しさに打ちのめされる姿は、哀れみと同時に、どこか憎めない愛嬌を感じさせた。

川辺で発見された司之介が、娘と妻に「すまない、すまない」と繰り返す場面は、視聴者の心を打った。岡部たかしの演技は、情けなさと申し訳なさを絶妙に表現しており、「この情けなさ、岡部たかし力よ」というSNSのコメントが、その演技力を端的に表している。家族に迷惑をかけたという自責の念と、それでも生きていかなければならない現実との間で揺れ動く父親の姿が、見事に演じられていた。

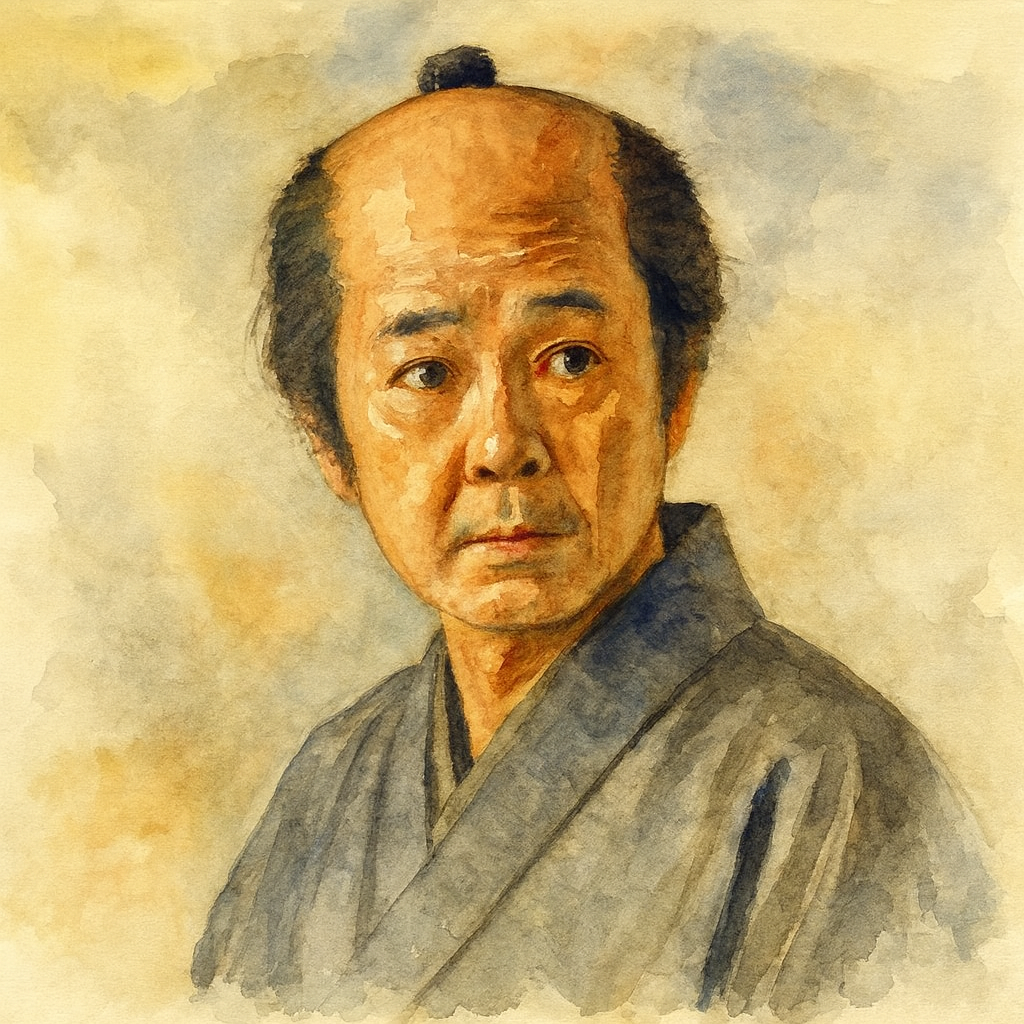

一方で、ウサ右衛門という名前を付けられ、家族の一員として可愛がられていたウサギの運命は、この時代の厳しさを象徴的に表していた。祖父の勘右衛門が特に可愛がっていたことが描かれていただけに、その結末は視聴者に大きな衝撃を与えた。小日向文世が演じる勘右衛門が、空の籠を前に「うさ右衛門…!」と崩れ落ちる姿は、多くの視聴者の心を揺さぶった。

ウサギ相場の暴落という歴史的事実を背景に、司之介の商売は完全に失敗に終わった。「一生働いても返せない借金」を抱えることになった松野家にとって、飼っていたウサギたちは最後の食料となってしまった。この皮肉な展開は、投機的な商売の危うさと、その代償の大きさを物語っている。

視聴者の反応は様々で、「うさぎバブルの崩壊が早すぎる」「なぜ全部のウサギを処分したのか」といった疑問の声も上がった。しかし、餌代すら捻出できない状況では、致し方ない選択だったという理解を示す意見も多く見られた。また、「繁殖させて食料にし続ければ良かったのに」という現実的な提案をする視聴者もいたが、それさえも難しい経済状況だったことが伺える。

司之介のキャラクターについて、「朝ドラ名物のダメ親父決定」という評価がある一方で、「家族のために武士のプライドを捨てて商売に挑戦した」という見方もあった。確かに彼の行動は結果として家族を苦しめることになったが、その動機は家族を豊かにしたいという思いからだった。この複雑な人物像を、岡部たかしは憎めない愛嬌を持って演じきっている。

ウサ右衛門の悲劇と司之介の失敗は、表裏一体の関係にある。夢を追い求めた結果、大切なものを失ってしまうという普遍的なテーマが、明治という時代背景の中で描かれた。この悲喜劇は、単なる歴史ドラマを超えて、現代の視聴者にも通じる教訓を含んでいると言えるだろう。

コメント