2025年後期放送のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、小泉セツ(ドラマでは松野トキ)とラフカディオ・ハーン(ドラマではレフカダ・ヘブン)の夫婦愛を描く物語ですが、史実とドラマの間には複数の相違点が存在します。ドラマでは登場人物の名前が変更され、セツの最初の結婚やハーンの日本帰化の法的プロセスなど、実際の出来事がエンターテインメントとして脚色されています。本記事では、実在した小泉セツの生涯とドラマの描写を比較しながら、史実とフィクションの境界線を詳しく解説していきます。

『ばけばけ』は、明治時代に国際結婚という困難を乗り越え、名作『怪談』を共に生み出した夫婦の実話に基づいています。しかし、テレビドラマとしての演出上、さまざまな創作や脚色が加えられていることも事実です。視聴者の中には「どこまでが本当の話なのか」「実際のセツはどんな人物だったのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、史実の小泉セツとハーンの人生を丁寧に紐解きながら、ドラマとの違いを明確にしていきます。松江という土地の歴史的背景から、二人の出会い、結婚に至るまでの法的闘争、そして『怪談』誕生の舞台裏まで、知られざるエピソードをお伝えします。

『ばけばけ』の舞台となる松江とはどのような場所だったのか

物語の舞台である島根県松江市は、出雲地方に位置する「神々の国」として知られる特別な土地です。宍道湖の霧に包まれた幻想的な景観と、出雲大社をはじめとする古社が点在するこの地には、古代から「目に見えないもの」が息づく独特の精神風土がありました。

明治維新は松江の武士階級にとって過酷な試練となりました。廃藩置県と秩禄処分により、松江藩の士族たちは特権と経済的基盤を同時に失うことになったのです。ドラマのヒロイン・松野トキの実家「松野家」のモデルとなった「稲垣家」も、この時代の荒波に揉まれた典型的な士族家庭でした。かつての中級武士であった稲垣家は、維新後に極貧の生活を余儀なくされ、養父の稲垣金十郎は武士の商法で事業に手を出しては失敗し、家財を切り売りする日々を送っていたとされています。

当時の松江の人々は、日常的に妖怪や幽霊、神々の存在を信じ、それらと共生していました。キツネやタヌキが人を化かす話や、因果応報の怪談は、単なる迷信ではなく生活を律する倫理規範として機能していたのです。この土地で育ったセツは、幼い頃から豊かな伝承文化に触れ、後にハーンを魅了することになる「語り部」としての素養を身につけていきました。

小泉セツの複雑な出自と二つの家族について

史実における小泉セツの出自には、現代の感覚では理解しにくい複雑な家族関係が存在します。セツは1868年(明治元年)、松江藩士・小泉湊の娘として生まれましたが、幼くして遠縁にあたる稲垣金十郎の養女となりました。

ドラマでは、トキの実家を「松野家(稲垣家がモデル)」、親戚筋を「雨清水家(小泉家がモデル)」として描き分けていますが、史実における両家の関係はより密接かつ複雑です。セツの実父・小泉湊は松江藩の番頭を務めるほどの上級武士であり、家格としては稲垣家より上でした。それにもかかわらずセツが養女に出された背景には、当時の家制度における「家名の存続」や「余剰人員の整理」といった冷徹な論理が働いていたと考えられます。

セツは実家である小泉家の裕福さと、養家である稲垣家の貧困という二つの世界を見て育ちました。この経験が、彼女に社会の階層構造や人間の運命の不条理に対する鋭い感受性を与えたといえます。ドラマにおいてトキが実家と養家の間で揺れ動く描写があるとすれば、それはセツが抱えていたアイデンティティの揺らぎを反映したものと解釈できるでしょう。

セツの最初の結婚と離婚という史実はドラマでどう描かれるのか

史実におけるセツの人生で特筆すべきは、ハーンと出会う前に一度結婚し、離婚を経験している事実です。彼女は18歳頃、士族出身の前田為二という人物と結婚しましたが、この結婚は短期間で破綻しました。ドラマでは前田為二のモデルとして「山根銀二郎」というキャラクターが登場すると考えられます。

離婚の理由については諸説あり、夫の放蕩、没落士族同士の生活苦、姑との不仲などが挙げられています。重要なのは、この離婚によってセツが「出戻り」というレッテルを貼られ、当時の保守的な松江社会において肩身の狭い思いをしたという点です。

ドラマでは、この最初の結婚の失敗が、トキというキャラクターに影を落とし、同時に「自立」への渇望を呼び覚ます契機として描かれることが予想されます。セツは単なる無垢な少女ではなく、人生の苦味を知った大人の女性としてハーンの前に現れました。だからこそ、二人の魂の共鳴は深みを増したのです。この史実に基づく脚色は、ドラマに人間的な厚みを与える重要な要素となるでしょう。

ラフカディオ・ハーンの生い立ちと日本に惹かれた理由

ドラマの相手役レフカダ・ヘブンのモデルであるラフカディオ・ハーンは、1850年にギリシャのレフカダ島で、アイルランド人の軍医の父とギリシャ人の母の間に生まれました。しかし両親は幼くして離婚し、ハーンはアイルランドの大叔母に引き取られることになります。

母との生き別れ、厳格なカトリック教育への反発、そして16歳の時に事故で左目を失明するという悲劇は、彼の心に消えないトラウマを刻み込みました。隻眼のコンプレックスから、写真を撮られる際は常に顔の右側を向けるようにしていたことは有名な逸話です。背が低く容姿に自信がなかった彼は、常に社会の周縁に身を置き、弱者や異端者、そして「死者」たちへの共感を抱き続けました。

来日前のハーンは、アメリカのシンシナティやニューオーリンズで新聞記者として活動していました。そこで混血文化やブードゥー教、黒人社会のフォークロアなどを精力的に取材し、彼の関心は常に「近代文明が駆逐しようとしている土着の文化」に向けられていたのです。日本行きを決意したきっかけは、英訳された『古事記』などを読み、日本に古代ギリシャに通じる多神教的な精神世界が残っていると感じたこと、そして友人であるエリザベス・ビスランドの勧めでした。ハーンは日本に、西洋近代合理主義が見失った「美」と「神秘」の理想郷を求めたのです。

セツとハーンの出会いはどのようなものだったのか

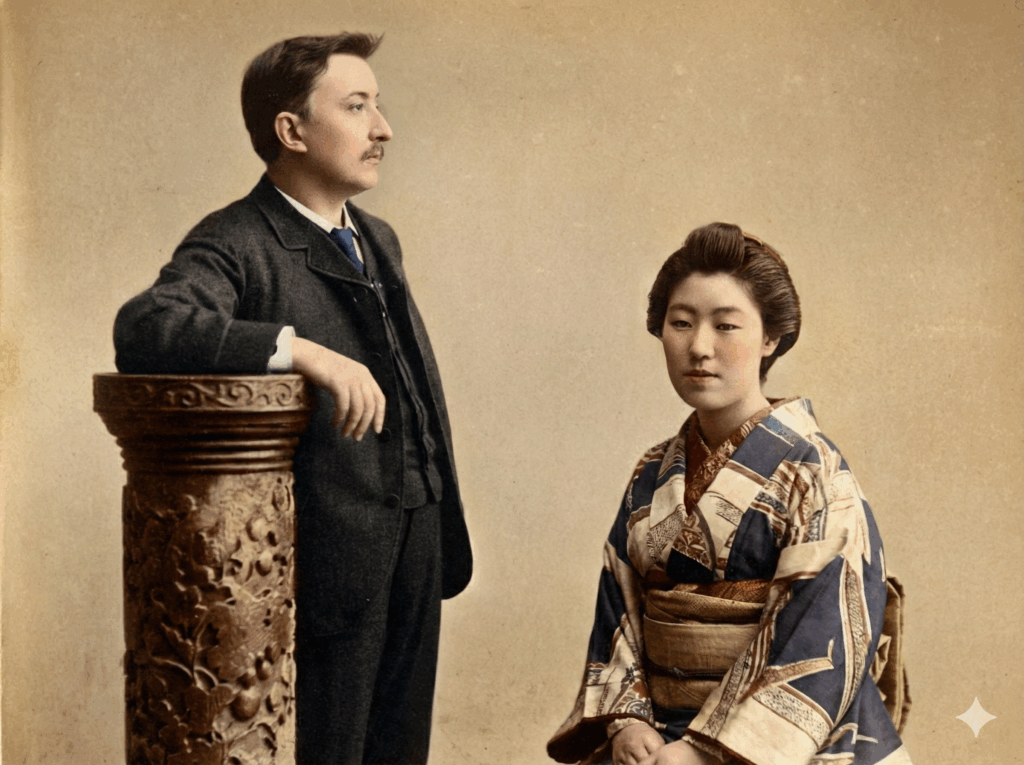

1890年(明治23年)、英語教師として松江中学校に赴任してきたラフカディオ・ハーンに対し、セツは当初、住み込みの身の回りの世話係として紹介されました。当時ハーンは40歳、セツは22歳でした。

この出会いを斡旋したのは、ハーンの同僚教師であった西田千太郎(ドラマでは錦織雄一として登場)や、ハーンが滞在していた富田屋旅館の女将・富田ツネ(ドラマでは花田ツル)たちです。彼らは異国での生活に不自由していたハーンと、生活に困窮していたセツを引き合わせることで、双方の問題を解決しようとしたのです。

当初の関係は雇用主と使用人というドライなものであったかもしれません。しかし、ハーンが風邪をこじらせた際にセツが献身的に看病したこと、そして何よりセツが語る日本の民話や怪談にハーンが深い関心を示したことで、二人の関係は急速に親密なものへと変化していきました。ドラマ『ばけばけ』では、この創作プロセスが夫婦の愛の営みとして描かれることが予想されます。

明治時代の国際結婚の法的障壁とは何だったのか

ドラマではロマンティックに描かれる二人の結婚ですが、史実においては明治時代の法制度という巨大な壁との戦いでもありました。当時、日本人が外国人と結婚すること自体は1873年(明治6年)の太政官布告によって認められていましたが、ハーンが直面したのは「日本家屋の継承」と「国籍取得」という複雑な問題でした。

ハーンはセツとの間に生まれた長男・一雄に対し、日本国籍と財産相続権を残すことを切望しました。しかし当時の法律では、外国人が日本の土地を所有することは制限されており、外国人の父を持つ子供が日本国籍を取得することにも障壁がありました。

そこで彼らが選択したのが、セツが一度実家の「小泉家」に復籍して「女戸主」となり、そこにハーンが「入夫」として入るという方法でした。これは現代でいう「婿養子」に近いものですが、法的には「外国人入夫」という極めて稀なケースでした。この手続きには島根県知事から内務省への伺いが必要であり、ハーンが「イギリス君主への忠誠を放棄し、日本の天皇陛下への忠誠を宣誓する」という手続きも求められたのです。

「小泉八雲」という名前はどのように決まったのか

「八雲」という日本名を与えたのは、セツの養祖父である稲垣万右衛門(ドラマでは松野勘右衛門として登場)とされています。頑固なサムライであった彼は、当初は異人との結婚に反対していた可能性がありますが、最終的にはハーンの人柄を認めました。

「八雲」は出雲の枕詞「八雲立つ」に由来します。「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」というスサノオノミコトの歌は、妻を守るために家を建てるという意味を持ちます。万右衛門はハーンに対して「妻と家族を守る強い男になれ」という願いを込めてこの名を与えたのではないかと考えられています。

ドラマにおいては、こうした官僚的なやり取りや役所との対立、そしてそれを乗り越えて「日本人・小泉八雲」が誕生する瞬間が、クライマックスの一つとして描かれる可能性があります。史実に基づきながらも、ドラマならではの感動的な演出が加えられることでしょう。

『怪談』はセツとハーンの共同作業でどのように生まれたのか

ハーンの代表作『怪談』は、一人の天才作家の偉業ではなく、夫婦の共同作業による賜物でした。ハーンは日本語を読み書きすることがほとんどできなかったため、まずセツが日本語で物語を語り、それをハーンが聞き取って独自の英語の文体で再構築したのです。

セツはハーンのために古本屋で怪談の本を探し求め、また近所の古老や親戚から不思議な話を聞き集めました。そして夜になると、行灯の薄暗い光の中で情緒豊かに物語を語ったのです。ハーンはセツの語り口、声の震え、恐怖を表す表情の細部までを観察し、それを作品の「雰囲気」として定着させました。

つまりセツは「原作者」あるいは「一次創作者」であり、ハーンはそれを世界文学へと昇華させる「編集者」兼「翻訳者」であったといえます。ドラマ『ばけばけ』のタイトルが示す「ばけばけ」には、怪談の「化け物」だけでなく、二人の協働によって物語が「化ける(変容する)」という意味も込められていると考えられます。

『雪女』にはセツの人格が投影されているのか

特に有名な『雪女』のエピソードは、セツの存在なくしては語れません。この物語は武蔵国の伝承とされていますが、その情感描写にはセツの人格が色濃く投影されているといわれています。

雪女が去り際に主人公に残す言葉「お前が子供たちを大事にしなかったら、私はお前を殺していただろう」というくだりは、母としてのセツの強さを反映しているという解釈があります。ハーンにとってセツは、異界から現れた美しくも恐ろしい存在であり、同時に自分を包み込んでくれる絶対的な母性の象徴でもありました。

『雪女』の物語は、ハーンが抱いていた「女性への憧れ」と「喪失の恐怖」が入り混じった、セツへの愛の告白とも読めるのです。ドラマでは、このような創作の背景にある夫婦の絆が、幻想的な映像とともに描かれることが期待されます。

『耳なし芳一』はどのように創作されたのか

『耳なし芳一』もまた、セツとの協働から生まれた傑作です。セツは赤間関(現在の下関)に伝わる平家一門の怨霊の話を、まるで自分がその場にいたかのように臨場感たっぷりに語ったとされています。ハーンは芳一が琵琶を弾くシーンの描写において、音の響きや幽霊たちの気配を英語の擬音語やリズムを駆使して表現しました。

二人にとって怪談を語ることは、急速に近代化する日本の中で失われゆく「美しきもの」への鎮魂歌でもありました。ドラマでは、セツが語る物語の世界とハーンの現実世界が交錯し、視聴者を幻想的な映像体験へと誘う演出が期待されます。

ドラマの登場人物と実在のモデルにはどのような違いがあるのか

ドラマ『ばけばけ』では、登場人物の名前が史実から変更されています。ヒロインのセツは「松野トキ」として、ラフカディオ・ハーンは「レフカダ・ヘブン」として登場します。この名前の変更は、実在の人物への配慮とドラマとしての創作の自由度を確保するためと考えられます。

セツの養父・稲垣金十郎はドラマでは「松野志の介」として岡部たかしさんが演じます。史実の金十郎はハーンの記述によれば「沈黙を守る、威厳ある武士」でありながら、経済的な無能さゆえに家族を苦しめた人物でもありました。ドラマでは「憎めないが頼りない父」としての側面が強調され、トキの反発と愛情の対象として描かれるでしょう。

セツの養母・稲垣トミはドラマでは「松野フミ」として池脇千鶴さんが演じます。史実のトミはセツに対して厳しく躾を行ったとされており、ドラマのフミは出雲大社との縁を持つ人物として設定されています。これはセツが幼少期から神道的な世界観に触れていた史実に基づくものです。

セツの実父・小泉湊はドラマでは「雨清水伝」として堤真一さんが演じます。松江藩の要職にあった人物であり、ドラマでは没落した松野家とは対照的に家格を維持している存在として描かれる可能性があります。

ハーンを支えた松江の人々はドラマでどう描かれるのか

ハーンにとって「もっとも親愛なる友人」であった西田千太郎は、ドラマでは「錦織雄一」として吉沢亮さんが演じます。史実の西田は帝大で学びながらも故郷に戻り教育に身を捧げたインテリであり、ハーンとセツの結婚の保証人となりました。ハーンが松江を去った後も長く文通を続けた深い友情で結ばれていたのです。

当時の島根県知事・籠手田安定はドラマでは「エトウ・ヤスムネ」として佐野史郎さんが演じます。籠手田は薩摩藩出身でありながら出雲の文化を尊重し、ハーンを厚遇した極めてユニークな人物でした。剣の達人であり武士道の体現者でもあった彼は、ハーンの著書『知られぬ日本の面影』で賛辞を受けています。

富田屋旅館を営んでいた富田泰平・ツネ夫妻はドラマでは「花田平太・ツル」として生瀬勝久さんと池谷のぶえさんが演じます。富田屋旅館はハーンが最初に日本の生活様式を体験した場所であり、女将のツネはハーンの偏食や習慣の違いに戸惑いながらも彼を温かく世話しました。ドラマではコミカルなシーンを担当し、異文化摩擦の面白さを体現する存在となるでしょう。

海外からの登場人物にはどのようなモデルがいるのか

ドラマに登場するイライザ・ベルスランドは、シャーロット・ケイト・フォックスさんが演じます。モデルとなったエリザベス・ビスランドは、ハーンと同時代に生きたアメリカの女性ジャーナリストであり、世界一周早回りの記録を持つ冒険的な女性でした。ハーンとはプラトニックな、しかし深い知的結びつきを持っていました。

ドラマにおいて彼女が登場することは、セツにとっての「恋のライバル」という単純な図式だけではありません。ハーンが置いてきた「西洋的知性」の象徴として、セツの「東洋的感性」と対比される存在となることが予想されます。二人の女性の対照的な魅力が、ハーンという人物の内面をより深く浮き彫りにする効果を持つでしょう。

「地獄、地獄!」という風呂場事件は本当にあったのか

ハーンにまつわる有名なエピソードに、松江の旅館で熱すぎる風呂に入り「地獄、地獄!」と叫んで飛び出したという話があります。これはドラマでも採用されるであろうコミカルなシーンですが、史実としての信憑性には議論があります。

一部の資料ではハーンはむしろ熱い風呂を好んだという証言もあり、逆に西洋人である彼にとって日本の風呂の高温は耐え難かったという説もあります。ドラマ『ばけばけ』では、このエピソードを「異文化との最初の身体的接触」として象徴的に描くと思われます。彼が叫ぶ「地獄」は単なる熱さへの悲鳴ではなく、日本という異界に足を踏み入れたことへの通過儀礼的な叫びとも解釈できるのです。

牛乳や食文化に関する史実はどのようなものだったのか

ハーンは牛乳を好んで飲んだといわれますが、明治20年代の松江において牛乳はまだ珍しく高価なものでした。史実では1合3銭程度であったとされますが、ドラマ内では外国人価格で売りつけられる描写があるかもしれません。

こうした細かな生活史の描写は、当時の「お雇い外国人」の日常がいかに特異なものであったかを浮き彫りにします。パンの入手困難さや食文化の違いなど、ハーンが日本での生活に適応していく過程は、ドラマの中で丁寧に描かれることが期待されます。

神社参拝のシーンにはどのような意味があるのか

ハーンは日本の神社をこよなく愛しました。彼が初めて神社で柏手を打った時の感動もまた、ドラマの見どころとなるでしょう。キリスト教的な一神教の厳粛さとは異なる自然崇拝の開放感に、ハーンは救いを見出したのです。

セツがハーンに正しい参拝作法を教えるシーンは、二人の心が通い合う静かな、しかし重要な転換点となることが予想されます。異なる文化背景を持つ二人が、日本の精神文化を通じて心を通わせていく過程は、ドラマの核心部分を形成するでしょう。

『ばけばけ』が現代に問いかけるメッセージとは何か

現代社会はグローバル化が進み、国際結婚や多文化共生は日常的なテーマとなっています。しかし130年以上前の明治時代において、ハーンとセツが直面した壁は想像を絶するものでした。言葉の壁、宗教の壁、法律の壁、そして周囲の偏見の壁を、彼らは互いへの敬意と愛情によって乗り越えたのです。

ハーンは一方的に西洋文化を押し付けるのではなく、日本の文化に同化しようと努めました。「日本人になりたい」と願った彼の姿勢と、セツが夫の異質さを受け入れながら彼を通じて日本の良さを再発見していった過程は、現代の私たちが必要としている多文化共生の理想形を示しています。

科学万能主義や効率主義が行き詰まりを見せる現代において、『怪談』が持つ意味も再評価されています。怪談とは単に怖がらせるためのものではなく、死者への追悼、自然への畏敬、そして「人間の力ではどうにもならないもの」への謙虚さを取り戻すための装置です。ドラマ『ばけばけ』は、ハーンとセツの物語を通じて、私たち現代人が忘れかけている「闘の豊かさ」や「目に見えないものとの繋がり」を思い出させてくれることでしょう。

史実とドラマの違いを理解する上で押さえておきたいポイント

『ばけばけ』は小泉セツとラフカディオ・ハーンという二つの彷徨える魂が、松江という磁場で出会い、互いに「化け」ながら新しい家族と文学を創造した奇跡の物語です。ドラマは史実の骨格を維持しつつも、エンターテインメントとしての脚色が加えられています。

登場人物の名前変更は最も分かりやすい相違点ですが、それ以外にもセツの最初の結婚の描写や、ハーンとセツの出会いのシチュエーション、国籍取得に至る法的プロセスの描写などで、史実とドラマの間には創作的な脚色が存在します。しかしその根底にあるのは、困難な時代を生き抜いた実在の夫婦への深い敬意と、彼らが遺した「知られぬ日本の面影」への愛惜です。

視聴者は松野トキとレフカダ・ヘブンの姿を通して、明治という時代の熱気と、日本人がかつて持っていた美しい精神性に触れることになるでしょう。史実を知ることで、ドラマをより深く楽しむことができるはずです。

コメント