丑の刻参りとは、深夜の丑の刻(午前1時から3時頃)に神社の御神木へ藁人形を五寸釘で打ち付け、特定の相手を呪う日本古来の呪術儀礼です。その起源は鎌倉時代の「宇治の橋姫」伝説にまで遡り、嫉妬に狂った女性が貴船神社で生きながら鬼となった物語が原型とされています。2025年3月31日から放送が開始されたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、第1話の冒頭からこの丑の刻参りのシーンが描かれ、視聴者に強烈な印象を与えました。

本作は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻セツの物語をモデルにしており、ハーンの代表作『怪談』の世界観が朝の食卓という日常空間に侵食してきた瞬間とも言えます。この記事では、『ばけばけ』で描かれた呪術シーンを手がかりに、丑の刻参りの起源と歴史的変遷、藁人形に込められた民俗学的意味、そして海外のブードゥー人形との違いについて詳しく解説していきます。なぜ異なる文化圏で「人形を用いた呪術」が同時多発的に生まれたのか、その背景にある人類共通の思考様式についても掘り下げていきます。

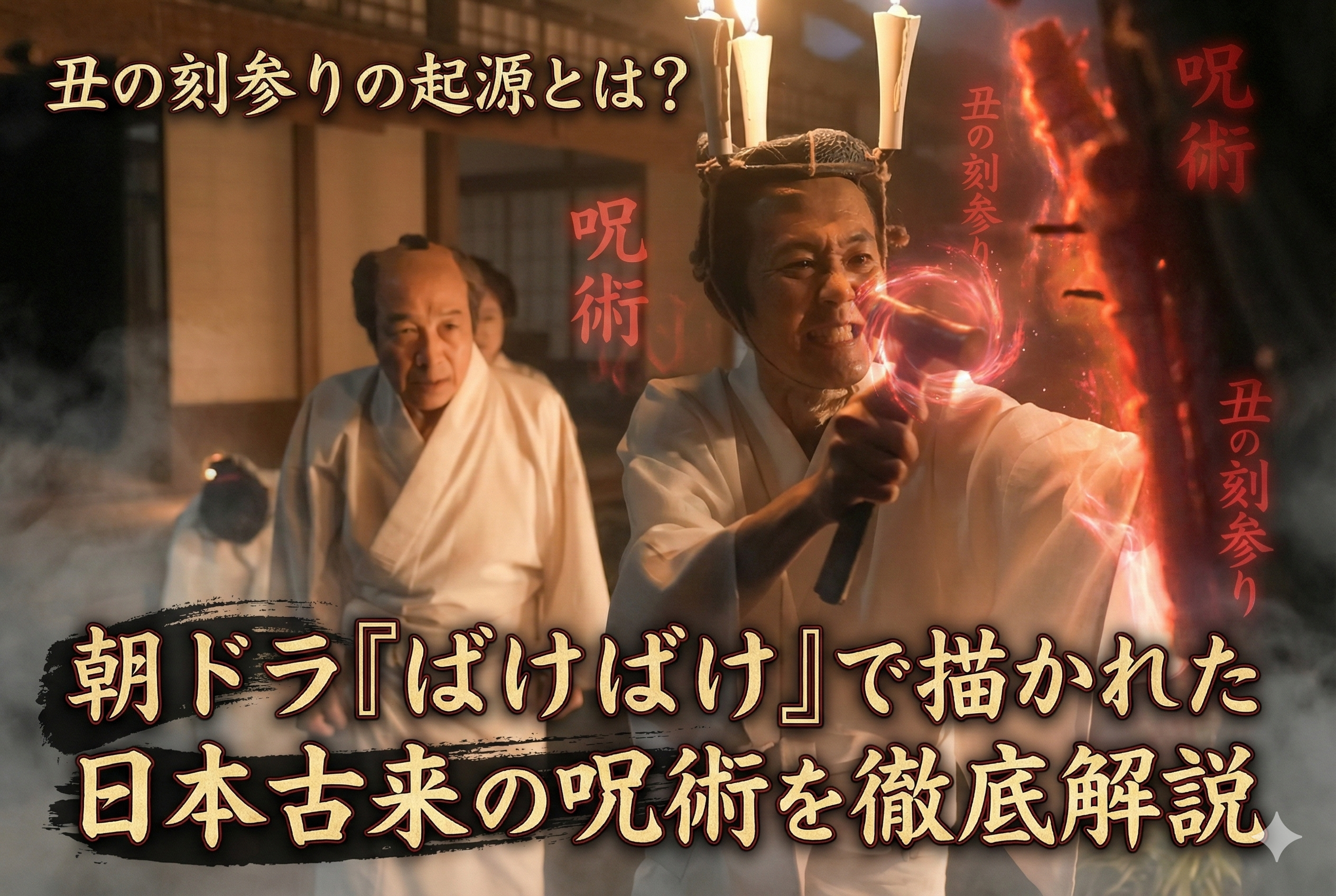

朝ドラ『ばけばけ』で描かれた呪術シーンの衝撃

NHK連続テレビ小説第111作『ばけばけ』は、従来の朝ドラの常識を覆す衝撃的な幕開けとなりました。朝ドラといえば、明るく前向きな女性の一代記を描くことが伝統でしたが、『ばけばけ』第1話の冒頭に映し出されたのは、神社の御神木、闘夜に響く金槌の音、そして藁人形という丑の刻参りを象徴する映像でした。

この演出は単なる視聴者の興味を惹くためのものではありません。本作のモデルである小泉八雲と妻セツが紡ぎ出す物語の深層にあるテーマ、すなわち「目に見えぬもの」への畏敬と、近代合理主義の狭間で揺れる日本人の精神史を象徴するものです。ハーンにとって幽霊や呪いは、迷信として切り捨てるべきものではなく、人間の真実である愛や憎しみ、悲しみが結晶化したものでした。

ドラマの舞台である明治初期は、西洋の太陽暦と日本の旧暦、そして不定時法と定時法が混在する過渡期でした。近代的な「時間」の概念が定着する以前、夜の闇は物理的な暗黒以上の意味を持っていました。それは妖怪や霊魂が跋扈する領域であり、人間が踏み込んではならない時間だったのです。

丑の刻参りの起源と「宇治の橋姫」伝説

丑の刻参りの原型は、鎌倉時代の軍記物語『平家物語』の「剣巻」や、能の演目『鉄輪(かなわ)』に見られる「宇治の橋姫」伝説にあるとされています。

嵯峨天皇の御代、ある公卿の娘が深い嫉妬に狂い、貴船神社に7日間籠って「生きながら鬼神となって、妬ましい女を取り殺したい」と祈願しました。貴船明神は「哀れなことだ」として、「姿を変えて宇治川に21日間浸れ」と告げます。女は髪を5つに分けて角のようにし、顔に朱を塗り、鉄輪(五徳)を逆さにして頭に載せ、その三本の足に松明を燃やし、口にも松明をくわえて宇治川に浸かりました。その結果、彼女は生きながらにして「橋姫」という鬼女となり、男とその相手の女を次々と呪い殺したと伝えられています。

注目すべきは、この段階ではまだ「藁人形」が登場していないことです。ここでの呪術の本質は「自己変身」にありました。嫉妬という感情を極限まで高め、神の示唆に従って異形の姿となることで、術者自身が「呪いの主体」へと変貌するのです。これはシャーマニズムにおける憑依や変身に近い現象といえます。

江戸時代に定型化した丑の刻参りと藁人形の登場

時代が下り、江戸時代に入ると、宇治の橋姫伝説が庶民の間で儀礼化・定型化されていきます。鳥山石燕の『今昔画図続百鬼』には「丑時参」が描かれており、そこには御神木に釘を打つ姿が見られます。

この変化の背景には、呪術の「外部化」があると考えられています。自らが鬼になるという実存的な変身は困難であり、また社会的リスクも高いものでした。そこで、自らの殺意や怨念を「藁人形」という媒体に転写し、それを打ち付けることで間接的に呪いを遂行する形式へと変化したのです。ここで初めて、藁人形が呪術の中心的ツールとしての地位を確立しました。

江戸時代の文献や随筆には、実際に丑の刻参りが行われていた記録や、それを取り締まる記述が見られます。これは、都市化が進み人間関係の軋轢が複雑化した江戸社会において、法や話し合いでは解決できない怨恨を処理するための「闘の司法システム」として、この呪術が機能していたことを示唆しています。

「丑の刻」が選ばれた理由と境界領域の意味

丑の刻参りにおいて、なぜ「丑の刻」という時間帯が選ばれたのでしょうか。陰陽道において、丑寅(北東)の方角は「鬼門」とされ、邪気が侵入する方角です。時間軸における「丑の刻」もまた、一日と次の日の境界、すなわち「現世」と「常世(異界)」の境界が曖昧になる「魔の時間帯」とされています。

午前1時から3時という真夜中の時間帯は、人々が深い眠りについている時間です。社会活動が完全に停止し、静寂に包まれるこの時間は、通常の秩序やルールが弱まる境界領域と考えられてきました。呪術を行う者にとって、この時間帯は異界との接点であり、通常では不可能な超自然的な力を借りることができる特別な瞬間だったのです。

丑の刻参りに使われる道具の呪術的意味

丑の刻参りで使用される道具の一つ一つには、深い呪術的な意味が込められています。

五寸釘は長さ約15センチの釘で、単なる固定具ではありません。金属、特に鉄は古来より霊的な力を持つとされ、魔を祓うと同時に、強力な呪いの媒体ともなります。釘を打つ行為は、対象を物理的に傷つけることの象徴であると同時に、呪いの念を対象に「固定」する行為です。

御神木は、釘が打ち込まれる対象となる神社の神聖な木です。これは神への祈願というよりも、神域を侵犯することによる「逆説的な強制力」を生み出すための装置として機能しています。

白装束は呪いを行う者が身につける死に装束です。これは術者が社会的な死を受け入れ、人間としての属性を捨てて「鬼」や「非人」の領域に足を踏み入れたことを示します。自らを死者と同化させることで、生者のルールである道徳や法律から逸脱し、呪いの成就に全霊を傾ける覚悟の表れなのです。

神を「脅迫」する丑の刻参りの独特なメカニズム

丑の刻参りが他の祈願と決定的に異なる点は、その神学的メカニズムにあります。通常の神社参拝は、神に対して敬意を払い、供物を捧げて願いを聞き入れてもらう「請願」です。しかし、丑の刻参りは構造的に「神への脅迫」または「挑発」の側面を持っています。

民俗学者・小松和彦氏らの指摘によれば、神社の御神木に血や死を象徴する道具(五寸釘など)を持ち込み傷をつける行為は、神道における最大のタブーである「ケガレ(穢れ)」を神域に持ち込む行為です。清浄を尊ぶ神はこの不敬な行為に激怒します。しかし、その怒りは術者に向けられるのではなく、術者が指し示す「怨みの対象」へと転嫁されるという論理が働きます。

つまり術者は、「私が神域を汚したのは、あの憎き相手のせいである。私の怨念を晴らしてくれなければ、この汚染は続くであろう」と主張するのです。これは神威を利用した、極めて高度で危険な霊的恐喝といえます。したがって、この儀式は神主や他人に見られてはなりません。見られるということは、この「神との密約」の回路が第三者によって遮断され、行き場を失った呪いが術者に跳ね返る「呪い返し」を意味するからです。

藁人形はなぜ「藁」で作られるのか

『ばけばけ』のシーンで最も印象的なアイテムである藁人形について、なぜ木でも布でもなく「藁」でなければならなかったのかを考えてみましょう。

日本は「瑞穂の国」であり、稲作は単なる農業ではなく神事と不可分でした。米は神の恵みであり、生命力の源です。その副産物である「藁」もまた、強い霊力(穀霊)を宿す聖なる素材と考えられてきました。しめ縄や正月飾りなど、神聖な結界を作るのに藁が用いられるのはそのためです。

藁人形はこの「聖なる素材」を用いて作られます。つまり、藁人形は本来不吉なものではなく、神聖な生命力の塊なのです。日本人の命の源である「稲藁」を使って他者を殺そうとする行為の背徳性と、そこに込められた怨念の深さが、この素材選びによって際立つのです。

藁人形の起源は「呪い」ではなく「祓え」だった

藁人形の起源は、実は呪いではなく「祓(はら)え」にあります。古代の祭祀において、人々は自分の体についた罪や穢れ、病気を自分に見立てた人形(ひとがた)に移し、それを川に流したり焼いたりすることで浄化を行ってきました。これを「形代(かたしろ)」や「撫物(なでもの)」と呼びます。

現在でも「夏越の祓(なごしのはらえ)」などで紙の人形を用いますが、藁人形もまた村に疫病が入ってこないように村境に立てられる「道祖神」や「厄除け人形」として機能していました。秋田県の「鹿島様」などがその例です。これらは村を守る守護者でした。

丑の刻参りにおける藁人形の使用は、この「身代わり」の論理を悪用・反転させたものです。本来の機能は、自分の「穢れ」を人形に移し人形を処分することで自分が助かるというプラスの転送でした。しかし呪いの機能では、相手の「存在」を人形と同一視し、人形に「痛み」を与えることで相手を損なうというマイナスの転送へと変化したのです。

ブードゥー人形は「針を刺して呪う」ものではなかった

多くの日本人は、藁人形とブードゥー人形を「素材が違うだけで、やることは同じ」と考えていますが、学術的にはその起源も用途も大きく異なります。

まず強調すべきは、我々がイメージする「針を刺して呪うブードゥー人形」は、ハイチのブードゥー教(Vodou)の正当な儀式にはほとんど存在しないという事実です。これは20世紀のアメリカ映画(1932年の『ホワイト・ゾンビ』など)やパルプ・フィクションが作り上げたステレオタイプなのです。

ハイチのブードゥー教は、西アフリカのフォン族やヨルバ族の信仰とカトリック教会が融合したシンクレティズム(習合宗教)です。そこでの人形(ポペット)は、先祖の霊や精霊(ロア)が降りるための依り代として祭壇に飾られたり、病気の治癒を祈るために使われたりするものであり、他者を傷つけるための道具ではありません。

「針を刺す人形」のルーツはヨーロッパの魔女術

では、針を刺す人形のイメージはどこから来たのでしょうか。それはアフリカの呪術ではなく、実はヨーロッパの魔女術(Witchcraft)に由来します。

中世ヨーロッパ、特にイギリスやスコットランドでは、「ポペット(Poppet)」と呼ばれる人形を用いた呪術が広く行われていました。蝋や布、粘土で作った人形に、呪いたい相手の髪の毛や爪(タブロックと呼ばれる連結物)を埋め込み、それを火で溶かしたり棘や針で刺したりして相手に痛みや病気を与えるというものです。ジェームズ1世の『悪魔学(Daemonologie)』(1597年)にも、画像を用いた呪いについての記述があります。

アメリカ南部のニューオーリンズなどにおいて、アフリカ系奴隷が持ち込んだ「お守り(グリグリなど)」の文化と、ヨーロッパからの入植者が持ち込んだ「ポペット」の魔女伝承が混交し、「ルイジアナ・フードゥー(Hoodoo)」という民間信仰・魔術体系が生まれました。ここで初めて、「敵を呪うための人形」というイメージがアフリカ的な意匠をまとって定着したのです。

藁人形とブードゥー人形の決定的な違い

藁人形(丑の刻参り)とブードゥー人形(ポペット)には、メカニズムの面で決定的な違いがあります。

藁人形を用いる丑の刻参りは「神罰の誘発」型です。人形は神域を汚すための触媒であり、最終的な加害者は「激怒した神」や「時空の歪みから来る魔物」です。術者は神を動かすためのトリガーを引く役割を果たします。場所(神社)と時間(丑の刻)という「環境要因」が不可欠となります。

一方、ブードゥー人形(ポペット)は「直接的遠隔操作」型です。人形は相手の分身そのものであり、術者が人形に対して行った物理的干渉(針を刺す、燃やす)が、エネルギーのパスを通って直接相手に伝わります。神の介在は必ずしも必要なく、術者の意志と魔力が動力源となります。場所を選ばず、人形そのものの完成度(相手の髪の毛が入っているか等)が重要視されます。

また、使用される道具にも違いがあります。五寸釘は「固定」と「貫通」の象徴であり、相手をその場に縫い留める、あるいは神木に穢れを定着させるための道具です。一方、待ち針やピンは「刺激」の象徴であり、特定の部位に痛みを発生させたり、特定の概念を「留める」ために使われます。フードゥーの魔術では、相手を殺すだけでなく「口を閉ざさせる」「浮気をやめさせる」といった制御のために針を使うこともあります。

世界共通の「類感呪術」という思考様式

なぜ日本とヨーロッパ・アフリカという遠く離れた地で、似たような「人形呪術」が生まれたのでしょうか。19世紀の社会人類学者ジェームズ・ジョージ・フレイザーは、主著『金枝篇』においてこれを「共感呪術(Sympathetic Magic)」という概念で説明しています。

類似の法則とは「似ているものは互いに影響し合う」という法則です。藁人形やポペットが人間の形をしていることで、それは「人間そのもの」としての性質を帯びます。相手の写真や名前を人形に付与することは、この類似性を強化し、魔術的なリンクを強固にする手続きです。

感染の法則とは「一度接触したものは離れても影響し続ける」という法則です。丑の刻参りでは、藁人形の中に相手の髪の毛や相手が踏んだ土などを入れることがあります。ブードゥー人形でも同様に、相手の所有物を内蔵させます。これは部分が全体を代表するという思考であり、物理的な接触の記憶が霊的な回線となって呪いを伝導するという世界共通の呪術論理です。

この二つの法則は、文化や宗教を超えた人間の認知構造に根ざしています。人間は本能的に「身代わり」によるコントロールが可能であると感じてしまう生き物なのです。

『ばけばけ』が丑の刻参りを描いた意義

なぜ『ばけばけ』というドラマで、小泉八雲という人物を描くにあたって呪術シーンが必要だったのでしょうか。

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は単なる怪奇趣味の作家ではありません。彼は近代化によって失われつつあった日本の精神文化、特に「目に見えないもの」への畏怖や、自然と霊魂が交感するアニミズムの世界を、西洋の知性を通して再評価した人物です。ドラマ冒頭の呪術シーンは、ハーンがこれから足を踏み入れる日本が、単なる「エキゾチックな東洋」ではなく、情念と霊性が渦巻く深く濃密な精神世界であることを示しています。

ハーンの妻となる小泉セツは、松江の没落士族の娘です。明治維新は武士階級から特権を奪い、彼らを経済的・社会的な困窮へと追いやりました。法や刀(武力)によって名誉を守ることができなくなった時、人々が最後にすがるのが「呪術」です。丑の刻参りは弱者の兵器であり、公的な権力を持たない女性や虐げられた人々が、唯一対等に強者を討つことができる手段だったのです。

アイルランドと出雲の霊的な共鳴

興味深いことに、ハーンの故郷アイルランドもまたケルト神話や妖精信仰、そしてドルイドの呪術が色濃く残る土地です。ケルトにも、泥で作った人形を小川に置いて水流でゆっくりと溶かすことで相手を衰弱させる「コープ・クレイ(Corp Creadh)」という呪術が存在しました。

『ばけばけ』において、ハーンが出雲の地に親和性を感じたのは、この「人形(ヒトガタ)に魂を込める」という感性が、彼のアイルランド的深層心理と響き合ったからかもしれません。藁人形のシーンは、日本とアイルランドという二つの「周縁の文化」が、魔術的思考という地下水脈で繋がっていることを象徴的に示唆しています。

現代でも続く丑の刻参りと法的な問題

驚くべきことに、現代の日本においても丑の刻参りは絶滅していません。京都の貴船神社や地主神社では、今でも時折木に打ち付けられた五寸釘や藁人形の跡が発見されるといいます。

しかし現代法治国家においては、これは霊的な殺人未遂ではなく、刑法上の「脅迫罪」に問われる可能性があります。判例では、特定の相手に認知される形で藁人形を設置することは、「お前をこうしてやる」という加害の告知とみなされ、恐怖心を生じさせる行為として処罰の対象となります。これは呪術が「実効性のある暴力」としては認められないが、「精神的な暴力装置」としては有効であることを法が認めているとも言えます。

さらに現代ではインターネット上に「呪い代行業者」なるものが存在し、数万円の料金で依頼者に代わってプロが丑の刻参りを行うというサービスもあります。しかしそこには、『ばけばけ』で描かれるような自らの命と魂を賭けて神域に侵入する切実さはありません。呪いの「商品化」と「責任転嫁」があるのみです。

朝ドラ『ばけばけ』が問いかける日本人の精神史

NHK朝ドラ『ばけばけ』第1話に登場した呪術シーンは、単なるホラー演出の枠を超え、日本の精神史における「怨念の処理様式」と「聖性の逆説」を鮮烈に提示しました。

藁人形を用いた丑の刻参りは、稲作文化に基づく「聖なる藁」を、神への「汚染」というタブーを通じて「殺意の媒体」へと転化させる、日本独自の複雑な儀礼システムです。それは直接的な魔術的結合を重視する海外のポペットとは異なり、場所(神域)と時間(丑の刻)という環境因子を介して神威をハッキングする試みでした。

しかし両者に共通するのは、人形を通じて遠隔地に影響を及ぼそうとする人類普遍の「類感呪術」への渇望です。このシーンは、小泉八雲とセツが生きた明治という時代が、蒸気機関車が走る近代国家の表層の下に、数千年来の呪術的思考がマグマのように脈打っていた時代であることを証明しています。

視聴者は藁人形を通して、ハーンが愛し、恐れ、そして記録しようとした「日本の深層」を覗き見ることになります。『ばけばけ』は朝の光の中で、我々自身の文化の影の部分を直視させる極めて野心的な作品として幕を開けました。我々はこのドラマを通じて、「化ける(Transform)」ことの意味、つまり人が鬼に化け、異文化が融合して新たな物語に化ける過程を目撃することになるでしょう。

コメント